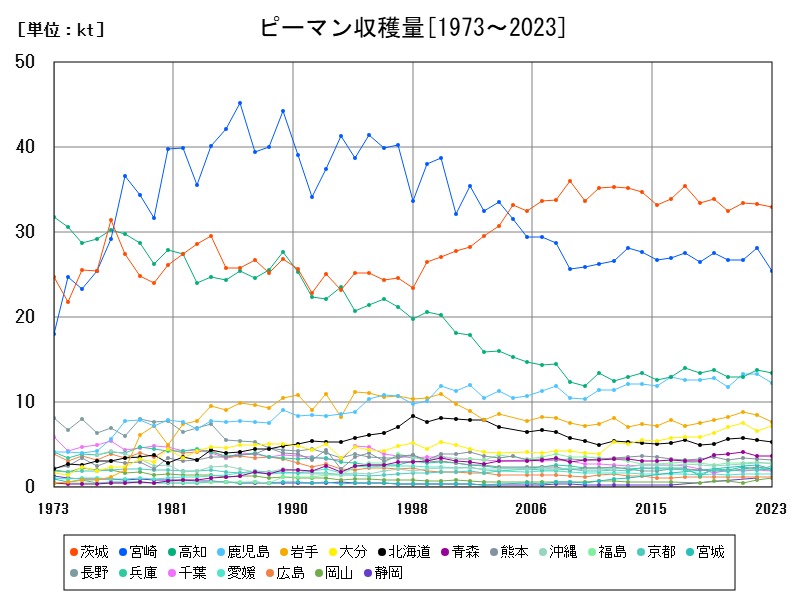

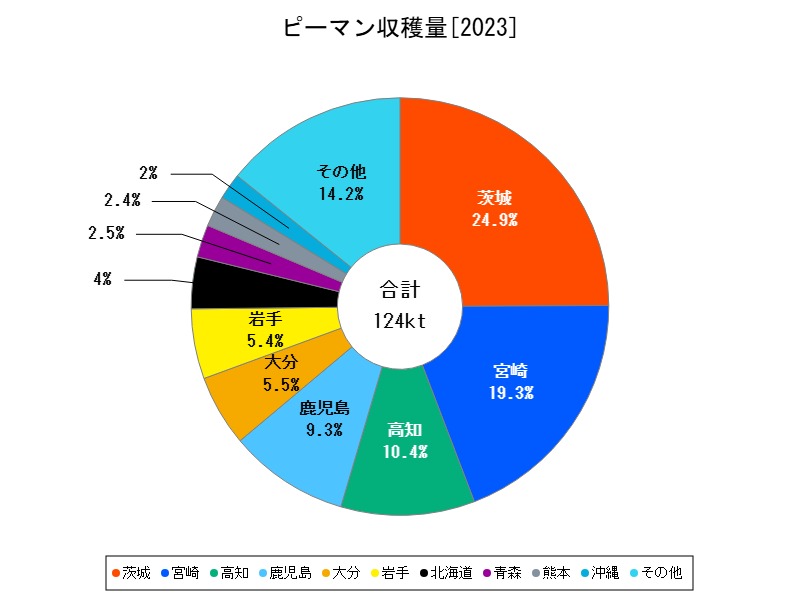

2023年のピーマン収穫量は全国で14.4万t、前年から4%減。最大産地の茨城県は微減にとどまる一方、宮崎や鹿児島、高知など南九州の主要産地で大幅な減少が見られた。対照的に大分県は増加傾向にある。高温障害や労働力不足が生産減少の要因と考えられ、今後は栽培の省力化・スマート農業の導入、地域リレー型の周年出荷体制の構築が求められる。東北や北海道では夏季出荷に特化し、全国供給の安定化に貢献している。

ピーマンの収穫量ランキング

| 都道府県 | 最新値[kt] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 144 | 100 | -4 | |

| 1 | 茨城 | 33 | 22.92 | -0.901 |

| 2 | 宮崎 | 25.5 | 17.71 | -9.253 |

| 3 | 高知 | 13.5 | 9.375 | -2.174 |

| 4 | 鹿児島 | 12.3 | 8.542 | -7.519 |

| 5 | 岩手 | 7.72 | 5.361 | -8.962 |

| 6 | 大分 | 7.22 | 5.014 | +8.735 |

| 7 | 北海道 | 5.33 | 3.701 | -3.791 |

| 8 | 青森 | 3.72 | 2.583 | +1.362 |

| 9 | 熊本 | 3.25 | 2.257 | -2.402 |

| 10 | 沖縄 | 2.85 | 1.979 | +0.707 |

| 11 | 福島 | 2.75 | 1.91 | -6.78 |

| 12 | 京都 | 2.53 | 1.757 | +22.22 |

| 13 | 長野 | 2.11 | 1.465 | -11.34 |

| 14 | 宮城 | 2.11 | 1.465 | -19.47 |

| 15 | 兵庫 | 2.07 | 1.438 | -3.271 |

| 16 | 千葉 | 1.9 | 1.319 | -5.941 |

| 17 | 愛媛 | 1.58 | 1.097 | -1.25 |

| 18 | 広島 | 1.26 | 0.875 | +1.613 |

| 19 | 岡山 | 1.05 | 0.729 | +19.73 |

| 20 | 和歌山 | 0.901 | 0.626 | -9.265 |

| 21 | 愛知 | 0.873 | 0.606 | -12.44 |

| 22 | 山形 | 0.814 | 0.565 | -19.41 |

| 23 | 島根 | 0.75 | 0.521 | -18.39 |

| 24 | 鳥取 | 0.722 | 0.501 | -9.296 |

| 25 | 新潟 | 0.636 | 0.442 | -2.003 |

| 26 | 岐阜 | 0.541 | 0.376 | -0.551 |

| 27 | 三重 | 0.484 | 0.336 | -5.653 |

| 28 | 徳島 | 0.402 | 0.279 | -3.828 |

ピーマンの出荷量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 12.87 | 100 | -4.027 | |

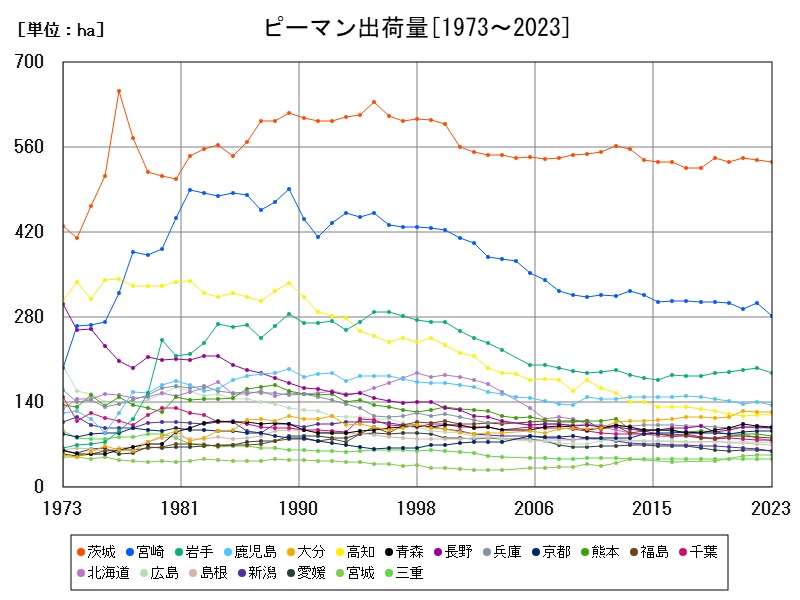

| 1 | 茨城 | 3.1 | 24.09 | -1.587 |

| 2 | 宮崎 | 2.4 | 18.65 | -9.091 |

| 3 | 高知 | 1.29 | 10.02 | -1.527 |

| 4 | 鹿児島 | 1.16 | 9.013 | -8.661 |

| 5 | 大分 | 0.686 | 5.33 | +8.544 |

| 6 | 岩手 | 0.675 | 5.245 | -8.66 |

| 7 | 北海道 | 0.498 | 3.869 | -5.323 |

| 8 | 青森 | 0.314 | 2.44 | +1.29 |

| 9 | 熊本 | 0.3 | 2.331 | -2.597 |

| 10 | 沖縄 | 0.25 | 1.943 | +0.402 |

| 11 | 福島 | 0.235 | 1.826 | -7.48 |

| 12 | 京都 | 0.234 | 1.818 | +37.65 |

| 13 | 宮城 | 0.18 | 1.399 | -21.4 |

| 14 | 長野 | 0.155 | 1.204 | -11.43 |

| 15 | 兵庫 | 0.144 | 1.119 | -3.356 |

| 16 | 千葉 | 0.137 | 1.064 | -5.517 |

| 17 | 愛媛 | 0.121 | 0.94 | -0.82 |

| 18 | 岡山 | 0.0863 | 0.671 | +19.2 |

| 19 | 広島 | 0.0822 | 0.639 | +1.607 |

| 20 | 和歌山 | 0.0817 | 0.635 | -9.323 |

| 21 | 愛知 | 0.0603 | 0.469 | -12.23 |

| 22 | 山形 | 0.0505 | 0.392 | -19.33 |

| 23 | 島根 | 0.0415 | 0.322 | -20.95 |

| 24 | 鳥取 | 0.0395 | 0.307 | -9.404 |

| 25 | 新潟 | 0.038 | 0.295 | +8.571 |

| 26 | 岐阜 | 0.0357 | 0.277 | -1.923 |

| 27 | 徳島 | 0.0283 | 0.22 | -4.714 |

| 28 | 三重 | 0.0199 | 0.155 | -5.687 |

詳細なデータとグラフ

ピーマンの現状と今後

ピーマンは日本の野菜の中でも安定した需要を持つ果菜類で、夏から秋にかけて需要が高まり、加熱調理にも生食にも対応できる多用途野菜です。2023年の全国の収穫量は144千トン(前年比-4%)、出荷量は128.7千トン(前年比-4.027%)と、全体的に減少傾向となりました。

この背景には、気温上昇による高温障害、作業負担の重さ、労働力不足、病害の拡大などがあり、安定的な生産維持には対策が急がれます。

茨城県―不動のトップ産地としての安定感

-

収穫量:33千t(前年比-0.901%)

-

出荷量:3.1万t(前年比-1.587%)

茨城県は関東圏への近接性と広大な圃場を活かし、露地・施設の複合栽培により、全国最大のピーマン産地となっています。特に春~秋にかけての長期出荷体制が確立されており、市場での供給安定力は非常に高いです。

2023年も他県に比べて減少幅が小さく、地域リーダーとしての地位を維持しています。今後も施設更新と担い手確保が持続性のカギとなるでしょう。

宮崎県―冬春出荷の中核地だが減少幅が顕著

-

収穫量:25.5千t(前年比-9.253%)

-

出荷量:2.4万t(前年比-9.091%)

宮崎県は冬春ピーマンの主力産地であり、温暖な気候を利用した早出しが特徴です。しかし2023年は、冬場の天候不順・光量不足・高温期の病害が重なり、大きな減少を記録しました。

このような状況に対応するため、環境制御型ハウスや防除対策の高度化が不可欠です。また、高齢化が進む中山間地域での省力化対策も重要です。

高知・鹿児島県―南国型産地の試練

高知県

-

収穫量:13.5千t(前年比-2.174%)

-

出荷量:1.29万t(前年比-1.527%)

高知県は促成栽培の先駆地として、冬春を中心に施設出荷が主力です。水耕栽培などの導入も進んでいますが、エネルギー価格の高騰や栽培資材のコスト増が負担となっています。

鹿児島県

-

収穫量:12.3千t(前年比-7.519%)

-

出荷量:1.16万t(前年比-8.661%)

鹿児島県は温暖な気候と広い農地を活かした施設+露地の複合型生産が強みです。しかし2023年は豪雨と台風被害、初夏の高温障害が重なり、生産性が低下しました。今後は災害リスク対策と担い手の育成が急務です。

東北・北海道の夏季供給力とその役割

岩手県

-

収穫量:7.72千t(前年比-8.962%)

-

出荷量:0.675万t(前年比-8.66%)

東北では冷涼な夏の気候を活かした露地栽培が中心。岩手県は本州北部での供給を担ってきましたが、2023年は天候不順や病害が原因で減収。

北海道

-

収穫量:5.33千t(前年比-3.791%)

-

出荷量:0.498万t(前年比-5.323%)

北海道では短い夏期に集中して出荷。全国リレー出荷の中でも盛夏期の隙間供給を埋める重要な地域です。高温年が続くことで収穫期の短縮・作型変更の必要が生じています。

増加傾向の産地—大分・青森・沖縄の可能性

大分県

-

収穫量:7.22千t(前年比+8.735%)

-

出荷量:0.686万t(前年比+8.544%)

9州の中では高冷地を活かした施設+露地併用の多様な出荷体制が強み。生産者の若返りや法人3入も進み、2023年は大幅増加を記録。今後の成長株といえる地域です。

青森県

-

収穫量:3.72千t(前年比+1.362%)

-

出荷量:0.314万t(前年比+1.29%)

冷涼な気候を活かし、夏季の東北供給地として安定。本州南部の高温期の供給を補う役割を担っています。

沖縄県

-

収穫量:2.85千t(前年比+0.707%)

-

出荷量:0.25万t(前年比+0.402%)

沖縄は冬場の早出し出荷に特化しており、京阪神圏への先取り需要に応える形で生産が継続。今後は輸送費の高騰が収益に影響する可能性がありますが、唯1の真冬出荷地として戦略的価値は高いです。

今後の課題と展望

気象変動への適応

-

高温障害や集中豪雨の頻発により、施設の自動化や品種改良、気象対応型ハウスの導入が急務。

-

特に、夏季の裂果や病害対策が課題です。

労働力確保とスマート農業

-

ピーマン栽培は手作業が多く、省力化が難しいため、自動収穫機や生育モニタリング技術の導入が求められます。

-

農業法人化や外国人技能実習制度の活用も必要。

地域リレーによる安定供給

以下のような全国出荷リレー体制が重要です:

| 季節 | 主要地域 |

|---|---|

| 冬春 | 宮崎・高知・鹿児島・沖縄 |

| 春夏 | 茨城・大分・熊本 |

| 夏秋 | 岩手・青森・北海道 |

この体制により、周年供給と価格の安定化が可能となります。

おわりに

2023年のデータから、ピーマンの全国的な生産量はやや減少傾向にあり、特に南9州や東北での影響が大きくなっています。1方で、大分県や青森県など1部地域では新たな生産地としての台頭も見られ、地域間の分業・リレー出荷の重要性が高まっています。今後は、環境適応型技術の導入、スマート農業の推進、生産体制の再構築を通じて、持続可能なピーマン供給体制を築いていく必要があります。

コメント