2025年4月時点でビスケットの支出額が最も高かったのは福井市(813円)で、全国平均の約1.7倍。支出・購入頻度ともに高い都市では、家庭での常備菓子として定着しており、地場製菓メーカーの存在も背景に。今後は健康志向商品や保存食としての需要増が見込まれる。

ビスケットの月間支出ランキング(二人以上世帯)

| 都市名 | 支出額[円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 461 | 100 | +19.74 | |

| 1 | 広島市 | 881 | 191.1 | +223.9 |

| 2 | 鳥取市 | 755 | 163.8 | +119.5 |

| 3 | 富山市 | 739 | 160.3 | +40.76 |

| 4 | 徳島市 | 704 | 152.7 | +51.4 |

| 5 | 静岡市 | 645 | 139.9 | +71.09 |

| 6 | 水戸市 | 643 | 139.5 | +81.13 |

| 7 | 福岡市 | 616 | 133.6 | +45.97 |

| 8 | 名古屋市 | 601 | 130.4 | +10.48 |

| 9 | 東京都区部 | 596 | 129.3 | -1.488 |

| 10 | 金沢市 | 583 | 126.5 | +33.72 |

| 11 | 奈良市 | 571 | 123.9 | +17.01 |

| 12 | 千葉市 | 571 | 123.9 | +46.04 |

| 13 | 高知市 | 550 | 119.3 | +28.21 |

| 14 | 宇都宮市 | 550 | 119.3 | +27.91 |

| 15 | 山口市 | 549 | 119.1 | +82.39 |

| 16 | 福島市 | 526 | 114.1 | +18.74 |

| 17 | 神戸市 | 522 | 113.2 | +71.71 |

| 18 | 新潟市 | 505 | 109.5 | +22.57 |

| 19 | 浜松市 | 486 | 105.4 | +24.94 |

| 20 | 川崎市 | 481 | 104.3 | -19.02 |

| 21 | 岡山市 | 481 | 104.3 | -28.64 |

| 22 | さいたま市 | 480 | 104.1 | +1.911 |

| 23 | 山形市 | 479 | 103.9 | +2.79 |

| 24 | 高松市 | 475 | 103 | +3.486 |

| 25 | 大津市 | 468 | 101.5 | +15.27 |

| 26 | 鹿児島市 | 453 | 98.26 | +14.39 |

| 27 | 秋田市 | 453 | 98.26 | +40.68 |

| 28 | 仙台市 | 447 | 96.96 | -11.66 |

| 29 | 京都市 | 439 | 95.23 | +31.04 |

| 30 | 甲府市 | 438 | 95.01 | +16.8 |

| 31 | 長崎市 | 424 | 91.97 | +11.58 |

| 32 | 岐阜市 | 412 | 89.37 | -13.26 |

| 33 | 大阪市 | 403 | 87.42 | +17.15 |

| 34 | 北九州市 | 403 | 87.42 | -37.42 |

| 35 | 佐賀市 | 397 | 86.12 | +6.434 |

| 36 | 札幌市 | 387 | 83.95 | -12.24 |

| 37 | 大分市 | 377 | 81.78 | +30.9 |

| 38 | 盛岡市 | 371 | 80.48 | -10.6 |

| 39 | 堺市 | 369 | 80.04 | -8.889 |

| 40 | 横浜市 | 361 | 78.31 | -9.068 |

| 41 | 津市 | 349 | 75.7 | +24.2 |

| 42 | 熊本市 | 347 | 75.27 | -12.59 |

| 43 | 和歌山市 | 346 | 75.05 | -12.63 |

| 44 | 前橋市 | 330 | 71.58 | +5.431 |

| 45 | 長野市 | 323 | 70.07 | -23.28 |

| 46 | 宮崎市 | 319 | 69.2 | -27.83 |

| 47 | 福井市 | 318 | 68.98 | -5.357 |

| 48 | 相模原市 | 311 | 67.46 | +3.322 |

| 49 | 那覇市 | 303 | 65.73 | -20.05 |

| 50 | 松江市 | 289 | 62.69 | -43.88 |

| 51 | 青森市 | 260 | 56.4 | -29.35 |

| 52 | 松山市 | 236 | 51.19 | -29.55 |

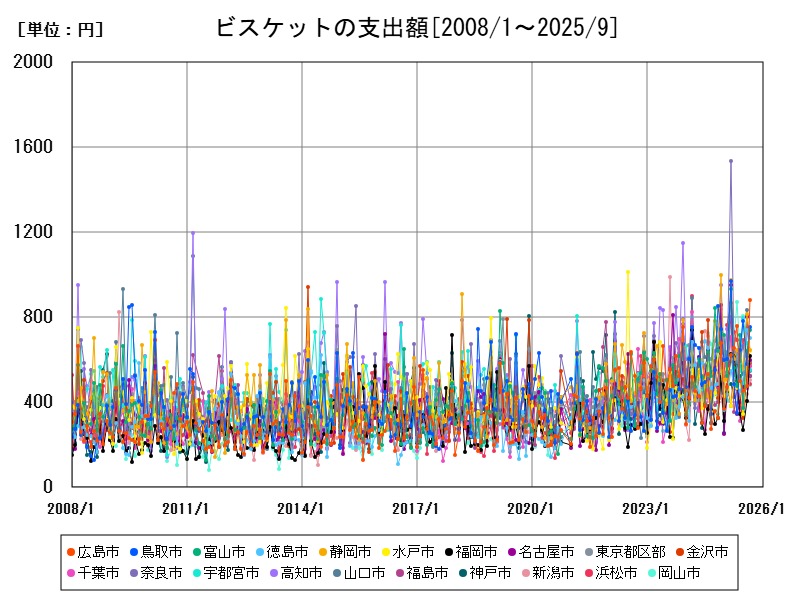

月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数

| 都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 1.35 | 100 | +12.5 | |

| 1 | 徳島市 | 2.13 | 157.8 | +25.29 |

| 2 | 山口市 | 1.87 | 138.5 | +62.61 |

| 3 | 札幌市 | 1.72 | 127.4 | +28.36 |

| 4 | 鹿児島市 | 1.71 | 126.7 | +46.15 |

| 5 | 山形市 | 1.68 | 124.4 | +38.84 |

| 6 | 鳥取市 | 1.67 | 123.7 | +8.442 |

| 7 | 高知市 | 1.66 | 123 | +22.06 |

| 8 | 川崎市 | 1.66 | 123 | +11.41 |

| 9 | 岡山市 | 1.65 | 122.2 | -1.786 |

| 10 | 京都市 | 1.65 | 122.2 | +22.22 |

| 11 | さいたま市 | 1.65 | 122.2 | +35.25 |

| 12 | 金沢市 | 1.63 | 120.7 | +4.487 |

| 13 | 秋田市 | 1.62 | 120 | +21.8 |

| 14 | 福島市 | 1.61 | 119.3 | -6.395 |

| 15 | 神戸市 | 1.57 | 116.3 | +49.52 |

| 16 | 奈良市 | 1.57 | 116.3 | +18.94 |

| 17 | 大津市 | 1.57 | 116.3 | +33.05 |

| 18 | 名古屋市 | 1.57 | 116.3 | +25.6 |

| 19 | 宇都宮市 | 1.56 | 115.6 | +36.84 |

| 20 | 千葉市 | 1.56 | 115.6 | +44.44 |

| 21 | 高松市 | 1.5 | 111.1 | +44.23 |

| 22 | 水戸市 | 1.48 | 109.6 | +76.19 |

| 23 | 佐賀市 | 1.47 | 108.9 | -0.676 |

| 24 | 広島市 | 1.46 | 108.1 | +48.98 |

| 25 | 仙台市 | 1.46 | 108.1 | -13.61 |

| 26 | 福岡市 | 1.45 | 107.4 | +36.79 |

| 27 | 浜松市 | 1.4 | 103.7 | +3.704 |

| 28 | 富山市 | 1.4 | 103.7 | +23.89 |

| 29 | 大阪市 | 1.4 | 103.7 | +19.66 |

| 30 | 静岡市 | 1.36 | 100.7 | +24.77 |

| 31 | 宮崎市 | 1.34 | 99.26 | -12.99 |

| 32 | 福井市 | 1.32 | 97.78 | -6.383 |

| 33 | 熊本市 | 1.32 | 97.78 | -5.036 |

| 34 | 新潟市 | 1.32 | 97.78 | -8.333 |

| 35 | 長崎市 | 1.31 | 97.04 | +42.39 |

| 36 | 盛岡市 | 1.3 | 96.3 | -9.091 |

| 37 | 前橋市 | 1.3 | 96.3 | +47.73 |

| 38 | 津市 | 1.29 | 95.56 | +32.99 |

| 39 | 大分市 | 1.27 | 94.07 | +7.627 |

| 40 | 和歌山市 | 1.27 | 94.07 | +4.959 |

| 41 | 相模原市 | 1.25 | 92.59 | +4.167 |

| 42 | 甲府市 | 1.25 | 92.59 | +2.459 |

| 43 | 東京都区部 | 1.25 | 92.59 | +1.626 |

| 44 | 横浜市 | 1.18 | 87.41 | +6.306 |

| 45 | 岐阜市 | 1.17 | 86.67 | -10 |

| 46 | 堺市 | 1.13 | 83.7 | -15.67 |

| 47 | 長野市 | 1.02 | 75.56 | -24.44 |

| 48 | 那覇市 | 0.96 | 71.11 | -15.04 |

| 49 | 北九州市 | 0.94 | 69.63 | -42.33 |

| 50 | 松江市 | 0.93 | 68.89 | -32.12 |

| 51 | 青森市 | 0.86 | 63.7 | -25.86 |

| 52 | 松山市 | 0.85 | 62.96 | -40.56 |

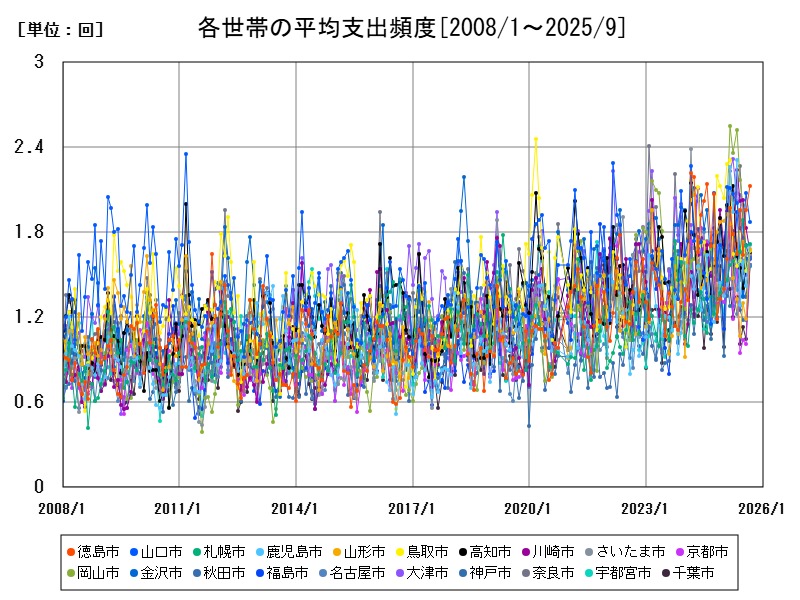

月間購入回数の推移

カテゴリー

詳細なデータとグラフ

ビスケットの月間支出の現状と今後

ビスケットは、洋菓子の中でも特に家庭に定着した日常的なおやつの1つです。クッキーやクラッカー、プレーンビスケットなど種類も多彩で、子どもから高齢者まで幅広い層に親しまれています。今回の統計データ(2008年1月~2025年4月)をもとに、都市別の支出金額と購入回数から、地域によるビスケットの消費傾向を解説します。

2025年4月時点の都市別支出ランキング(支出金額)

全国平均の月間支出額は 470円。それを大きく上回る都市は以下の通りです:

-

福井市:813円

-

相模原市:764円

-

浜松市:733円

-

高知市:696円

-

岡山市:687円

-

高松市:667円

-

広島市:655円

-

山口市:640円

-

福岡市:620円

-

奈良市:617円

トップの福井市では全国平均の約1.7倍の支出が確認され、洋菓子としてのビスケットが特別な位置づけになっていることがうかがえます。相模原市や浜松市も非常に高く、都市部と地方の両方でビスケット消費が盛んであることが分かります。

前年同月比から見る変化のインパクト

全体の前年同月比は+3.982%と緩やかな増加にとどまる中、以下の都市では顕著な増加率が記録されています:

-

福井市:+92.65%

-

相模原市:+58.51%

-

高松市:+65.92%

-

奈良市:+64.97%

-

高知市:+34.62%

福井市のほぼ2倍近い伸びは特筆すべきです。物価の上昇だけでは説明がつかない購買意欲の増加や、地元ブランドビスケットのヒットなど、地域特性に基づく要因があると考えられます。

購入頻度の分析 ― 消費の「習慣化」度合い

全国平均の月間購入頻度は 1.54回。以下の都市で頻度が高い傾向が見られます:

-

福井市:2.56回

-

浜松市:2.55回

-

岡山市:2.36回

-

大津市:2.32回

-

高松市:2.26回

-

相模原市:2.14回

-

佐賀市:2.14回

-

高知市:2.13回

-

新潟市:2.12回

-

松山市:2.09回

この頻度データは「ビスケットが日常的な常備菓子として家庭に置かれている」実態を示します。特に福井市と浜松市では月に2回以上購入されており、支出金額の高さとも1致しています。

前年同月比での頻度増加が大きかった都市には:

-

松山市:+75.63%

-

浜松市:+74.66%

-

新潟市:+60.61%

-

高松市:+56.94%

-

福井市:+51.48%

などがあり、購買習慣の強化が進んでいる様子が読み取れます。

都市別傾向の背景と要因分析

-

福井市:高い支出・高い頻度の両方を記録。家庭向け菓子の地場商品が豊富で、まとめ買い需要も高いと考えられる。

-

相模原市・岡山市:中都市での安定的な購買。首都圏ベッドタウンと地方都市の消費の違いを反映。

-

浜松市・高松市・高知市:地域の製菓文化が根付き、地元メーカーとの親和性が高い。

-

奈良市・山口市・広島市:比較的年齢層の高い地域で、日持ちのするビスケットが好まれている可能性。

-

福岡市:都市型の購買行動と、ドラッグストア・コンビニなど小売チャネルの豊富さが支出に表れている。

ビスケット市場の今後と消費者ニーズ

ビスケットは、以下のような市場の広がりを見せると予想されます:

-

健康志向商品の台頭(低糖質・高たんぱく質ビスケット)

-

機能性食品としての開発(食物繊維入り、ビタミン強化など)

-

コンビニ・ドラッグストアでの入手性向上

-

非常食・保存食としての需要強化

高齢化社会や共働き世帯の増加といった社会背景を考えると、「日常的で、便利で、そこそこ栄養のある菓子」としてのポジションが今後も維持されるでしょう。

コメント