2023年のニンニク作付け面積は全国2.54khaで微減傾向。青森県が全国の過半数を占める一方、秋田・鹿児島・福島では増加。温暖地・寒冷地それぞれの特性を活かした産地展開が進む。省力化・ブランド化が今後の生産持続の鍵。

ニンニクの栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 2.54 | 100 | -0.392 | |

| 1 | 青森 | 1.42 | 55.91 | |

| 2 | 北海道 | 0.167 | 6.575 | -1.183 |

| 3 | 香川 | 0.098 | 3.858 | -5.769 |

| 4 | 秋田 | 0.064 | 2.52 | +3.226 |

| 5 | 岩手 | 0.061 | 2.402 | |

| 6 | 鹿児島 | 0.052 | 2.047 | +10.64 |

| 7 | 宮崎 | 0.049 | 1.929 | -7.547 |

| 8 | 大分 | 0.048 | 1.89 | -4 |

| 9 | 福島 | 0.044 | 1.732 | +2.326 |

| 10 | 熊本 | 0.04 | 1.575 | |

| 11 | 徳島 | 0.016 | 0.63 |

詳細なデータとグラフ

ニンニクの現状と今後

ニンニク(大蒜)は、健康志向の高まりや中華・イタリア料理の普及とともに、家庭用・業務用の需要が安定して存在する作物です。輸入品が多く出回る中で、国産ニンニクは「安全・高品質」として差別化され、高価格で取引される傾向にあります。しかしその1方で、生産には手間がかかり、収穫期が限定されるため、作付け農家の高齢化や担い手不足が影響しています。本稿では、2023年時点の都道府県別作付け面積のデータに基づき、ニンニク栽培の現状と将来予測を丁寧に解説します。

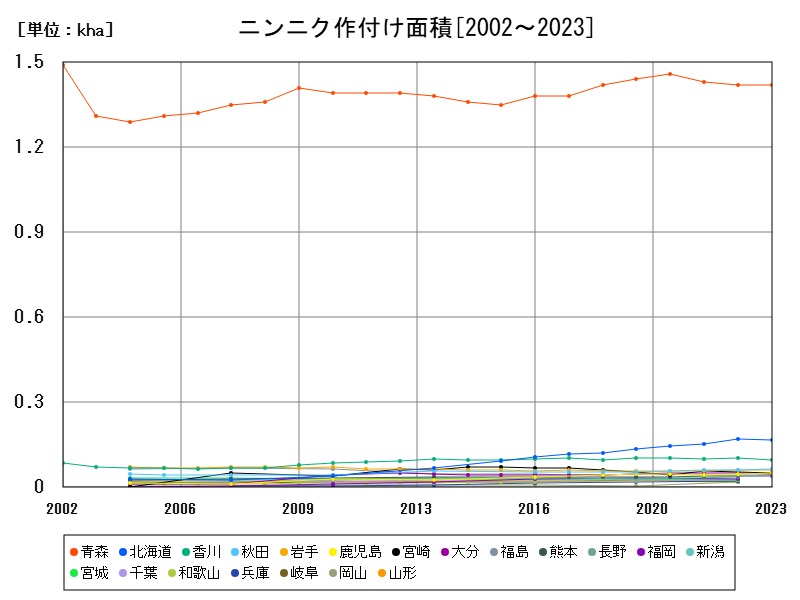

全国の概況と作付け面積の推移

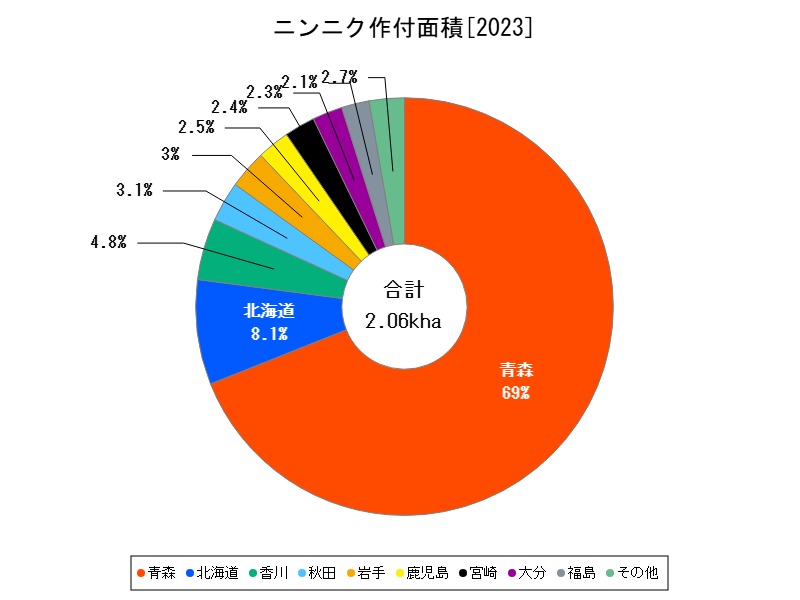

2023年における全国のニンニク作付け面積は2.54khaで、前年から-0.392%と微減しています。長期的には大きな変動は少ないものの、輸入品との価格競争や収穫労働の負担、耕作放棄地の増加といった構造的な問題が影響を与えています。

国内のニンニク生産は、特に青森県が突出しており、全国の半数以上を占めています。1方、近年では小規模ながらも他地域の産地育成やブランド化の動きも見られます。

都道府県別の生産動向と特徴

青森県(1.42kha)

全国の作付け面積の約56%を占める圧倒的な主産地で、「福地ホワイト6片種」などの高品質な品種で知られています。寒冷な気候がニンニクの糖度・風味向上に適しており、加工・贈答用の高級品としての価値も高いです。安定生産体制が整っており、大きな変動は見られません。

北海道(0.167kha、-1.183%)

寒冷地でありながら、近年は高品質な夏ニンニクの産地として注目されています。ただし、作付けは青森の1/8程度で、生産体制はやや脆弱です。前年比で微減となっており、今後は機械化・法人化の進展がカギとなります。

香川県(0.098kha、-5.769%)

温暖な気候を活かし、早出しや地域ブランド化を図る動きがあります。しかし、前年比では約6%の減少となっており、高齢化や人手不足が課題です。施設利用や他品目との兼業体制による省力化が求められています。

秋田県(0.064kha、+3.226%)

冷涼な気候を活かしたニンニク栽培が拡大中で、前年比3.2%増と健闘しています。東北圏内での新たな産地化が進みつつあり、今後の成長が期待されます。小規模ながら農業法人や若手3入の動きが見られます。

岩手県(0.061kha、前年比データなし)

作付け面積は安定しています。青森と同じく冷涼な気候で栽培に適しており、1定の品質が期待されます。比較的後発の産地ですが、今後の栽培拡大には支援策や集約化の取り組みが求められます。

鹿児島県(0.052kha、+10.64%)

前年比で10%以上の大幅増。温暖な気候を活かした「早出し」により、市場での価格優位を狙っています。施設栽培や農業法人の3入も見られ、9州圏での存在感が高まりつつあります。

宮崎県(0.049kha、-7.547%)

鹿児島と並ぶ南9州の産地ですが、前年比で大幅減となっています。施設運営コストや労働力の確保が課題となっており、持続的な生産のためには効率化が必要です。

大分県(0.048kha、-4%)

9州内の比較的安定した産地ですが、減少傾向にあります。他の野菜作との作期競合があるため、専作体制の確立や販売先の多様化が重要になります。

福島県(0.044kha、+2.326%)

復興支援の流れの中で作付け面積をわずかに増加。冷涼な気候と土壌を活かし、関東市場への近さも優位点です。ブランド化やふるさと納税需要との連携が進めば、さらなる拡大も可能です。

熊本県(0.04kha、前年比データなし)

9州産地としての立地を活かした春どりニンニクの生産が中心。今後の成長には、他県との差別化や輸出などへの取り組みがポイントになります。

今後の展望と課題

ニンニクは市場ニーズが比較的安定しており、特に国産品に対する信頼性の高さが強みです。ただし、以下の課題と展望が想定されます:

-

機械化と省力化の必要性:収穫・乾燥・選別など多くの工程が手作業中心で、効率化が急務です。

-

ブランド化の推進:青森に続く地域ブランドの確立が重要で、地理的表示(GI)保護なども活用すべきです。

-

多様な栽培環境の活用:冷涼地・温暖地双方の強みを活かし、リレー出荷体制の構築による周年供給が求められます。

-

若手農家・法人の3入促進:初期投資と収益性の見通しが明確であれば、新規3入の敷居は比較的低い作物です。

まとめ

ニンニクの作付け面積は安定しているものの、主要産地以外では減少傾向が見られます。青森の圧倒的な存在感に加え、鹿児島・秋田・福島などでは拡大の兆しもあります。労働力不足や収穫作業の重さといった課題に対して、今後は機械化・施設化・ブランド化を柱とした持続可能な生産体制の構築が求められます。

コメント