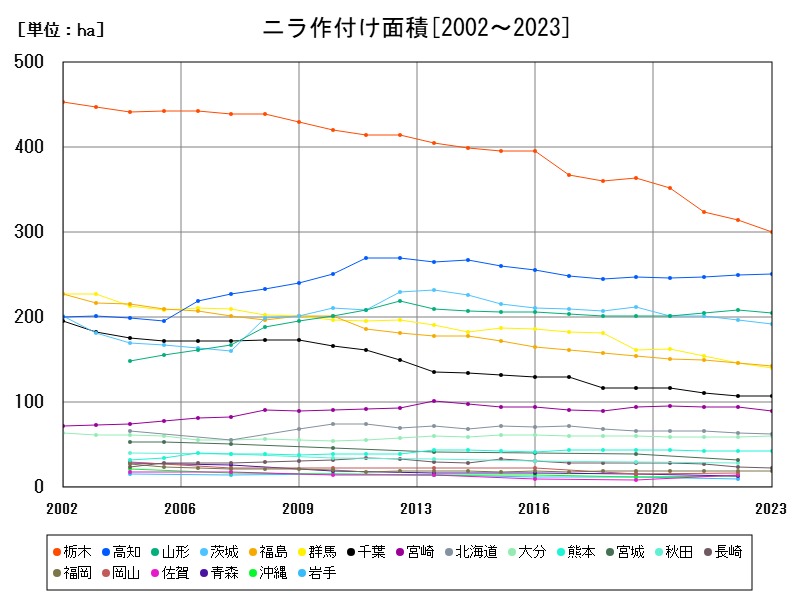

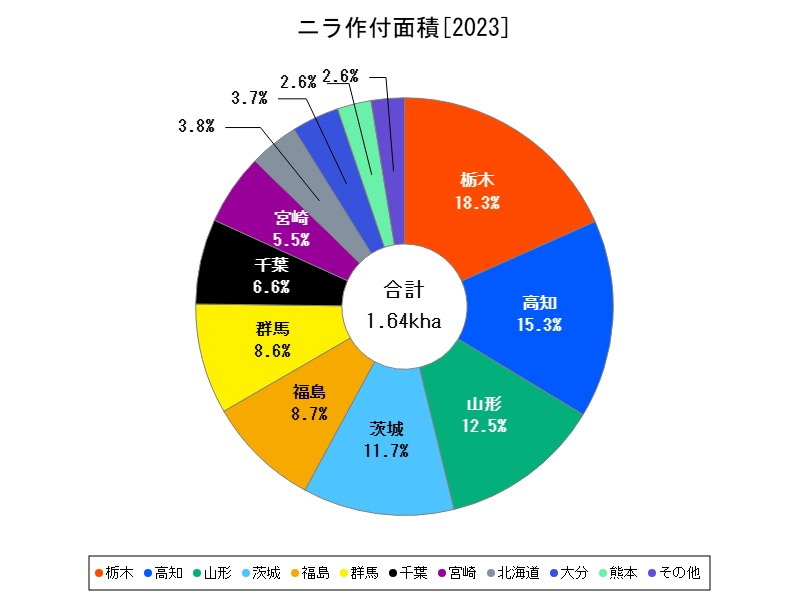

2023年のニラ作付け面積は全国1.85khaで前年比-2.1%。栃木・高知・山形などが主産地だが、多くの県で作付けは減少傾向。労働力不足や高齢化の影響が大きく、省力化や施設栽培への移行が鍵となる。大分・高知などではわずかな増加も見られる。

ニラの栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 1.85 | 100 | -2.116 | |

| 1 | 栃木 | 0.3 | 16.22 | -4.459 |

| 2 | 高知 | 0.251 | 13.57 | +0.4 |

| 3 | 山形 | 0.205 | 11.08 | -1.914 |

| 4 | 茨城 | 0.192 | 10.38 | -2.538 |

| 5 | 福島 | 0.143 | 7.73 | -2.055 |

| 6 | 群馬 | 0.14 | 7.568 | -4.11 |

| 7 | 千葉 | 0.108 | 5.838 | |

| 8 | 宮崎 | 0.09 | 4.865 | -4.255 |

| 9 | 北海道 | 0.063 | 3.405 | -1.563 |

| 10 | 大分 | 0.06 | 3.243 | +1.695 |

| 11 | 熊本 | 0.043 | 2.324 | |

| 12 | 長崎 | 0.023 | 1.243 | -4.167 |

| 13 | 福岡 | 0.019 | 1.027 |

詳細なデータとグラフ

ニラの現状と今後

ニラ(韮)は香味野菜として中華料理や鍋物に欠かせない存在であり、特に家庭用需要が根強い作物です。生命力が強く、栽培が比較的容易なことから全国各地で栽培されていますが、労働集約的で管理が手間のかかる作物でもあり、近年の農業を取り巻く環境の変化により、生産量や作付け面積に減少傾向が見られています。本稿では、2002年〜2023年のデータを基に、2023年現在のニラ作付け面積と都道府県別の栽培動向、そして将来予想を解説します。

全国の概況と栽培の位置づけ

2023年の全国のニラ作付け面積は1.85khaで、前年比-2.116%とやや縮小傾向にあります。ニラは年間を通じて出荷可能であるため、地域ごとの気候や栽培管理の工夫により産地が分散しています。収穫回数が多く収益性も悪くない1方、手作業の管理や収穫が多く、農業従事者の高齢化・担い手不足の影響を強く受けています。

都道府県別の栽培動向と地域特性

栃木県(0.3kha、-4.459%)

全国最大の作付け面積を誇る主産地です。関東圏への出荷が中心で、温暖な気候と平坦な地形を活かして通年栽培体制が整っています。ただし、前年比で約4.5%の減少が見られ、労働力不足や高齢化による離農が影響していると考えられます。

高知県(0.251kha、+0.4%)

温暖な気候と日照量の多さを活かし、冬季の出荷に強みを持つ産地です。わずかながら前年比増加を示しており、施設栽培や農業法人による効率的な生産体制が奏功している可能性があります。9州や関西市場への供給拠点としての地位は今後も維持されると見られます。

山形県(0.205kha、-1.914%)

冷涼な気候を活かした夏場の出荷に特徴があります。面積の減少幅は比較的小さいですが、気象リスク(冷害・豪雨)や作業負担の高さが減少要因となっていると見られます。

茨城県(0.192kha、-2.538%)

野菜全般の産地として知られる茨城でもニラは広く栽培されています。地理的には首都圏に近く、有利な立地条件を持ちながらも減少傾向にあり、生産者の高齢化や他品目への転換が進んでいる可能性があります。

福島県(0.143kha、-2.055%)

東北地方の代表的な産地の1つであり、夏秋期の出荷が中心です。震災以降も継続的に生産は維持されていますが、他県同様に作付け面積の減少傾向が見られます。若手の定着が鍵となる地域です。

群馬県(0.14kha、-4.11%)

高冷地の特性を生かした夏作が主力ですが、ここでも労働力の確保が難しく減少傾向が顕著です。農業法人による集約化や省力化技術の導入が進めば回復の余地はあるものの、現在は課題先行の状況です。

千葉県(0.108kha、前年比データなし)

関東圏の需要に支えられた生産が中心ですが、施設栽培の維持管理が課題となっています。面積は1定を保っている可能性があるものの、明確な拡大の兆しは見られません。

宮崎県(0.09kha、-4.255%)

南国の温暖な気候を活かした冬春出荷に特徴がありますが、大幅な減少が見られました。他の施設野菜や果菜類との競合もあり、ニラの優位性を活かすための差別化が今後の課題です。

北海道(0.063kha、-1.563%)

短い生育期間の中で夏場に集中して出荷される産地です。全体のシェアは低いものの、冷涼な気候での品質の良さが評価されています。減少幅は小さく、ニッチながら安定した産地としての維持が期待されます。

大分県(0.06kha、+1.695%)

数少ない増加県であり、今後の成長が期待される地域です。小規模ながら農業法人の育成やブランド化、施設化が功を奏している可能性があります。他県が減少する中、存在感が高まる可能性もあります。

今後の展望と課題

ニラは1定の市場ニーズを持つ野菜であり、特に家庭用需要は根強いものの、労働力集約型という特性から作付けの維持が困難になってきています。今後の展望としては以下が挙げられます。

-

労働力不足への対応:収穫や草取りの手間を削減する省力化技術の普及が急務。

-

施設栽培の普及:特に冬季出荷を狙った施設栽培が今後の主流となる可能性が高い。

-

ブランド化と差別化:地域ブランドや有機・特別栽培のニラなどで付加価値を高める戦略が重要。

-

輸入品との競争:中国産冷凍ニラなどとの価格競争に打ち勝つため、品質・安全性での差別化が求められる。

今後も栃木・高知などの既存産地が中心となる1方、法人経営や若手3入が進む地域では微増の可能性も見込まれます。

まとめ

ニラ栽培は全国的に見ると微減傾向にあり、作業負担の大きさと農業人口の減少が主因となっています。今後は施設栽培の普及、差別化戦略の推進、省力化の技術導入が持続的な生産維持の鍵となります。特に高知・大分など1部地域では、安定または拡大の兆しもあり、地域ごとの強みを活かす農業政策が求められます。

コメント