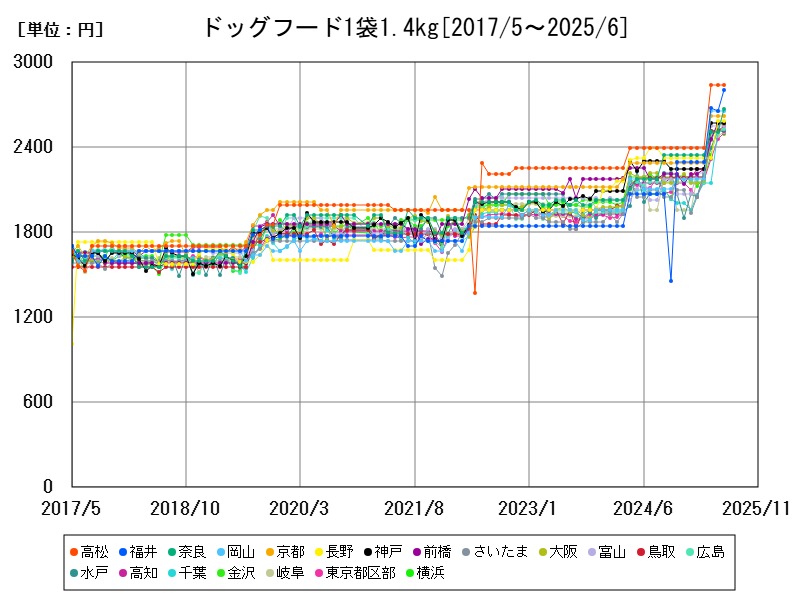

2025年5月時点のドッグフード(1.4kg)の平均価格は2,417円で、前年比+13.18%と大幅上昇。高松・福井・岡山が上位を占め、円安や原材料高騰、プレミアム志向の拡大が価格を押し上げている。今後も価格上昇が続く見込みで、消費者のコスト意識と品質志向が問われる状況。

都市別のドッグフード1袋1.4kgの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 2433 | +14.24 | |

| 1 | 高松 | 2838 | +18.35 |

| 2 | 福井 | 2801 | +35.44 |

| 3 | 奈良 | 2673 | +22.73 |

| 4 | 岡山 | 2655 | +26.13 |

| 5 | 京都 | 2618 | +14.42 |

| 6 | 長野 | 2585 | +11.23 |

| 7 | 神戸 | 2573 | +11.63 |

| 8 | 前橋 | 2569 | +14.03 |

| 9 | 大阪 | 2563 | +17.09 |

| 10 | さいたま | 2563 | +25.27 |

| 11 | 富山 | 2548 | +16.99 |

| 12 | 鳥取 | 2547 | +16.83 |

| 13 | 広島 | 2529 | +18.4 |

| 14 | 水戸 | 2525 | +25.43 |

| 15 | 高知 | 2518 | +17.23 |

| 16 | 千葉 | 2516 | +19.92 |

| 17 | 金沢 | 2512 | +14.76 |

| 18 | 岐阜 | 2508 | +15.1 |

| 19 | 東京都区部 | 2502 | +18.41 |

| 20 | 横浜 | 2495 | +16.43 |

| 21 | 福岡 | 2494 | +14.46 |

| 22 | 福島 | 2484 | +15.32 |

| 23 | 和歌山 | 2478 | +15.36 |

| 24 | 松江 | 2447 | +23.77 |

| 25 | 宇都宮 | 2435 | +14.1 |

| 26 | 甲府 | 2417 | +15.81 |

| 27 | 山口 | 2416 | +12.74 |

| 28 | 大分 | 2416 | +14.72 |

| 29 | 徳島 | 2398 | +22.47 |

| 30 | 大津 | 2398 | +22.47 |

| 31 | 名古屋 | 2397 | +9.803 |

| 32 | 札幌 | 2375 | +3.893 |

| 33 | 仙台 | 2375 | +6.502 |

| 34 | 津 | 2332 | +12.17 |

| 35 | 佐賀 | 2330 | +20.41 |

| 36 | 松山 | 2325 | +14.48 |

| 37 | 新潟 | 2321 | +4.975 |

| 38 | 熊本 | 2280 | +19.81 |

| 39 | 山形 | 2250 | +1.626 |

| 40 | 長崎 | 2214 | +1.7 |

| 41 | 那覇 | 2209 | +12.59 |

| 42 | 静岡 | 2178 | |

| 43 | 鹿児島 | 2169 | +9.545 |

| 44 | 青森 | 2167 | -4.831 |

| 45 | 盛岡 | 2167 | -4.831 |

| 46 | 秋田 | 2154 | +5.382 |

| 47 | 宮崎 | 2080 | +18.72 |

詳細なデータとグラフ

ドッグフードの小売価格の相場と推移

2025年5月時点におけるドッグフード1袋(1.4kg)の全国平均価格は2,417円で、前年同月比では+13.18%の上昇を示しています。これは近年の食品・生活関連品の中でも比較的高い伸びであり、ペット飼育に関わる生活コストの上昇がうかがえます。

価格の高い都市は、高松(2,838円)を筆頭に、福井・岡山(2,655円)、京都(2,618円)、長野(2,585円)と続きます。上位都市はいずれも全国平均を100円〜400円超上回る価格帯に位置しています。

都市別価格の傾向と地域特性

高価格帯都市の共通点

-

福井・岡山・高松・京都・前橋などの地方中核都市で高価格傾向が見られます。

-

特に福井(+28.38%)やさいたま(+25.27%)の上昇幅は著しく、流通コストや仕入価格の急上昇が疑われます。

-

都市部(横浜・大阪・神戸)でも2,500円を超える価格帯が主流となっており、物流網の維持費や賃料の高さが価格に反映されていると考えられます。

地域による価格差の広がり

過去と比較すると、上位都市と下位都市の間で価格差が拡大しています。高価格都市では2,800円前後、対して1部の低価格地域では2,000円台前半に留まっており、約800円近い地域差が存在する可能性があります。

これまでの価格推移とその背景

ドッグフードの価格は、2020年以降のコロナ禍およびその後の国際経済変動を背景に緩やかに上昇し、2023年から急激な伸びに転じた傾向が見られます。

-

2024〜2025年にかけては、平均で10%超の値上がりが連続して記録されていると見られ、特にプレミアムグレードや輸入品を多く取り扱う都市で上昇率が顕著です。

-

これは原料コストだけでなく、包装資材・エネルギー価格・人件費の高騰も影響しており、総合的なコスト増が転嫁された結果といえます。

価格高騰の主な要因

原材料価格の高騰

-

ドッグフードの主原料となる肉類・魚粉・穀物(とうもろこしや米など)の国際価格が、供給不安定や異常気象、戦争の影響により大幅に上昇しています。

-

特に2022年以降、家畜飼料と競合する素材の価格が跳ね上がったことが、間接的にドッグフードにも波及しました。

為替と輸入依存構造

-

輸入原料を多く使う日本では、円安の進行が直接的に価格上昇を招いています。

-

特に海外ブランドのドッグフードやプレミアムラインは、為替の影響を受けやすく、高価格都市ではその比率が高いため顕著な上昇となりました。

ペット関連需要の拡大と高付加価値化

-

ペットを「家族」として扱う文化が定着しつつあり、添加物不使用・有機素材・アレルゲン対応製品など、プレミアム志向のフードが人気に。

-

その結果、平均価格自体が底上げされる構造が形成されました。

今後の展望と課題

ドッグフードの価格は今後も緩やかに上昇を続ける可能性が高いです。特に以下の要因に注目が必要です:

-

物流2024年問題による配送コストの上昇

-

高齢者によるペット需要の安定的な継続

-

ペット業界全体の高品質・高価格志向

今後は、コストを抑えつつ安心して与えられる国産ブランドや、定期便・サブスク型の価格安定サービスなどへの需要が高まると予想されます。

コメント