2023年の日本におけるトマト収穫量は681.4千tで前年比-3.743%と減少傾向。最大産地の熊本県は+1.765%と好調を維持し、出荷量でも全国の約20%を占めます。北海道、愛知、茨城などは減少傾向で、特に茨城県は-11.45%と大幅減。岐阜県は+4.4%と堅調に増加しています。気候変動や高温障害、労働力不足が影響する中、今後は施設栽培技術や高温耐性品種、地域間リレー出荷体制がカギとなります。

トマトの収穫量ランキング

| 都道府県 | 最新値[kt] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 681.4 | 100 | -3.743 | |

| 1 | 熊本 | 132.6 | 19.46 | +1.765 |

| 2 | 北海道 | 59.3 | 8.703 | -5.723 |

| 3 | 愛知 | 44.5 | 6.531 | -6.709 |

| 4 | 茨城 | 41 | 6.017 | -11.45 |

| 5 | 栃木 | 31 | 4.549 | -3.125 |

| 6 | 千葉 | 28.9 | 4.241 | -8.833 |

| 7 | 岐阜 | 28.4 | 4.168 | +4.412 |

| 8 | 福島 | 21 | 3.082 | -4.545 |

| 9 | 群馬 | 20.9 | 3.067 | -3.241 |

| 10 | 福岡 | 17.6 | 2.583 | -6.878 |

| 11 | 青森 | 16.7 | 2.451 | +3.086 |

| 12 | 宮崎 | 16.1 | 2.363 | -5.294 |

| 13 | 長野 | 14.7 | 2.157 | -8.696 |

| 14 | 埼玉 | 14.6 | 2.143 | -3.947 |

| 15 | 静岡 | 12.9 | 1.893 | -3.731 |

| 16 | 神奈川 | 11.8 | 1.732 | -2.479 |

| 17 | 長崎 | 11.6 | 1.702 | -0.855 |

| 18 | 広島 | 10.9 | 1.6 | +1.869 |

| 19 | 岩手 | 9.83 | 1.443 | +4.797 |

| 20 | 大分 | 9.75 | 1.431 | -4.412 |

| 21 | 三重 | 8.81 | 1.293 | -4.654 |

| 22 | 新潟 | 8.71 | 1.278 | +4.187 |

| 23 | 兵庫 | 8.12 | 1.192 | -2.521 |

| 24 | 山形 | 7.67 | 1.126 | -15.99 |

| 25 | 宮城 | 7.53 | 1.105 | -12.54 |

| 26 | 愛媛 | 6.66 | 0.977 | +2.462 |

| 27 | 秋田 | 6.22 | 0.913 | -17.07 |

| 28 | 山梨 | 6.16 | 0.904 | -8.605 |

| 29 | 高知 | 5.57 | 0.817 | -13.37 |

| 30 | 岡山 | 5.19 | 0.762 | -9.896 |

| 31 | 徳島 | 5.01 | 0.735 | +1.829 |

| 32 | 鹿児島 | 4.51 | 0.662 | -14.42 |

| 33 | 島根 | 4.45 | 0.653 | -2.412 |

| 34 | 京都 | 4.2 | 0.616 | -3.226 |

| 35 | 山口 | 3.74 | 0.549 | -8.78 |

| 36 | 奈良 | 3.19 | 0.468 | -4.776 |

| 37 | 鳥取 | 3.17 | 0.465 | -9.687 |

| 38 | 和歌山 | 3.16 | 0.464 | -10.73 |

| 39 | 佐賀 | 3.09 | 0.453 | -4.63 |

| 40 | 香川 | 3.03 | 0.445 | +0.664 |

| 41 | 滋賀 | 2.93 | 0.43 | -5.788 |

| 42 | 沖縄 | 2.81 | 0.412 | -6.645 |

| 43 | 石川 | 2.8 | 0.411 | -9.091 |

| 44 | 福井 | 2.13 | 0.313 | -8.584 |

| 45 | 富山 | 1.61 | 0.236 | -7.471 |

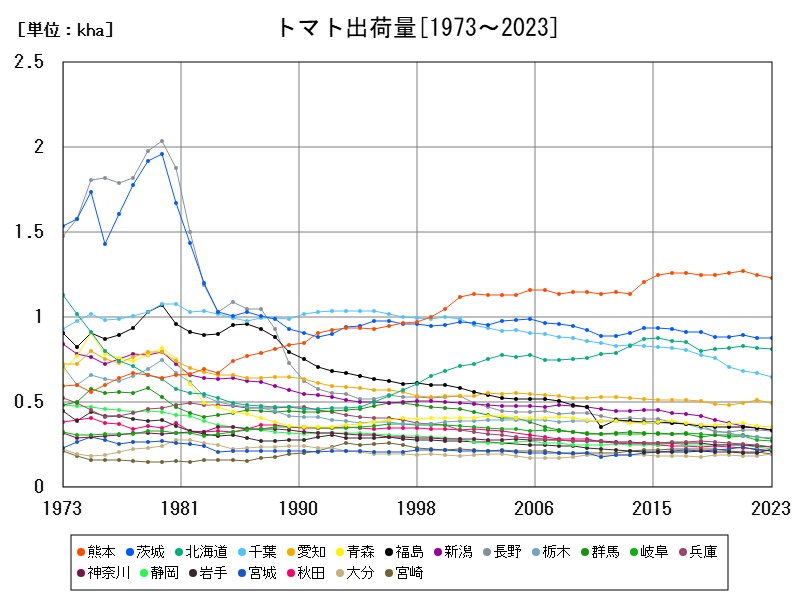

トマトの出荷量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 62.25 | 100 | -3.533 | |

| 1 | 熊本 | 12.81 | 20.58 | +1.828 |

| 2 | 北海道 | 5.56 | 8.932 | -5.281 |

| 3 | 愛知 | 4.18 | 6.715 | -6.278 |

| 4 | 茨城 | 3.89 | 6.249 | -11.39 |

| 5 | 栃木 | 2.95 | 4.739 | -2.961 |

| 6 | 岐阜 | 2.61 | 4.193 | +4.4 |

| 7 | 千葉 | 2.6 | 4.177 | -8.772 |

| 8 | 群馬 | 1.94 | 3.116 | -3 |

| 9 | 福島 | 1.88 | 3.02 | -3.59 |

| 10 | 福岡 | 1.61 | 2.586 | -6.936 |

| 11 | 宮崎 | 1.5 | 2.41 | -5.063 |

| 12 | 青森 | 1.43 | 2.297 | +2.143 |

| 13 | 埼玉 | 1.35 | 2.169 | -3.571 |

| 14 | 長野 | 1.23 | 1.976 | -10.22 |

| 15 | 静岡 | 1.2 | 1.928 | -3.226 |

| 16 | 神奈川 | 1.14 | 1.831 | -2.564 |

| 17 | 長崎 | 1.07 | 1.719 | -1.835 |

| 18 | 広島 | 0.97 | 1.558 | +1.253 |

| 19 | 大分 | 0.898 | 1.443 | -4.264 |

| 20 | 岩手 | 0.81 | 1.301 | +4.651 |

| 21 | 三重 | 0.772 | 1.24 | -4.099 |

| 22 | 兵庫 | 0.649 | 1.043 | -2.699 |

| 23 | 山形 | 0.629 | 1.01 | -15.91 |

| 24 | 宮城 | 0.628 | 1.009 | -14.44 |

| 25 | 新潟 | 0.61 | 0.98 | +7.774 |

| 26 | 山梨 | 0.571 | 0.917 | -8.786 |

| 27 | 愛媛 | 0.567 | 0.911 | +2.717 |

| 28 | 高知 | 0.524 | 0.842 | -13.39 |

| 29 | 岡山 | 0.453 | 0.728 | -9.761 |

| 30 | 秋田 | 0.444 | 0.713 | -17.47 |

| 31 | 徳島 | 0.436 | 0.7 | +2.108 |

| 32 | 鹿児島 | 0.386 | 0.62 | -12.47 |

| 33 | 島根 | 0.384 | 0.617 | -4 |

| 34 | 京都 | 0.332 | 0.533 | -3.488 |

| 35 | 山口 | 0.303 | 0.487 | -8.459 |

| 36 | 和歌山 | 0.293 | 0.471 | -9.846 |

| 37 | 奈良 | 0.277 | 0.445 | -5.461 |

| 38 | 佐賀 | 0.266 | 0.427 | -5 |

| 39 | 沖縄 | 0.25 | 0.402 | -6.015 |

| 40 | 香川 | 0.247 | 0.397 | +0.816 |

| 41 | 石川 | 0.23 | 0.369 | -8.367 |

| 42 | 鳥取 | 0.219 | 0.352 | -9.129 |

| 43 | 滋賀 | 0.217 | 0.349 | -2.691 |

| 44 | 福井 | 0.188 | 0.302 | -7.843 |

| 45 | 富山 | 0.111 | 0.178 | -6.723 |

詳細なデータとグラフ

トマトの現状と今後

トマトは、ビタミンやリコピンを多く含む健康志向の高い野菜であり、日本の野菜市場でもトップクラスの流通量を誇る作物です。露地栽培・施設栽培ともに盛んであり、周年供給が可能な数少ない野菜の1つです。特に大規模な施設栽培の導入が進んでいるため、他の野菜と比べて生産の工業化が進んでいます。

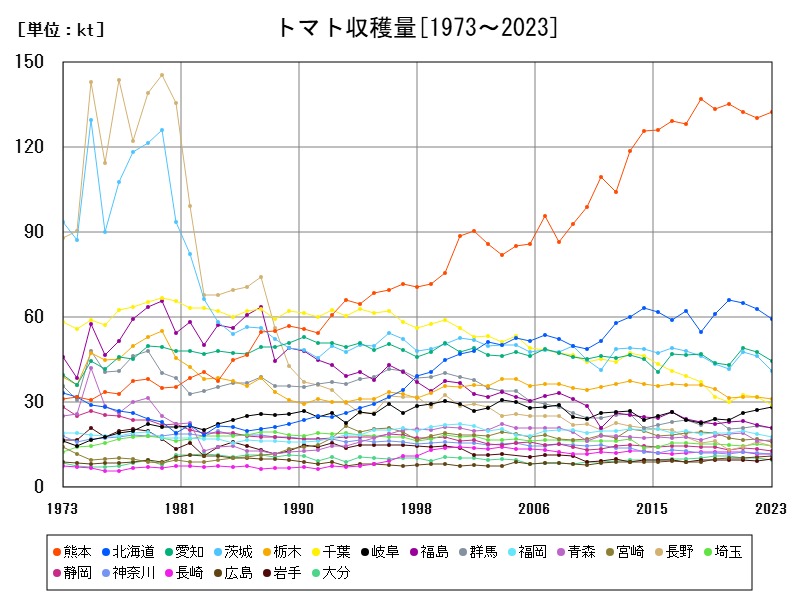

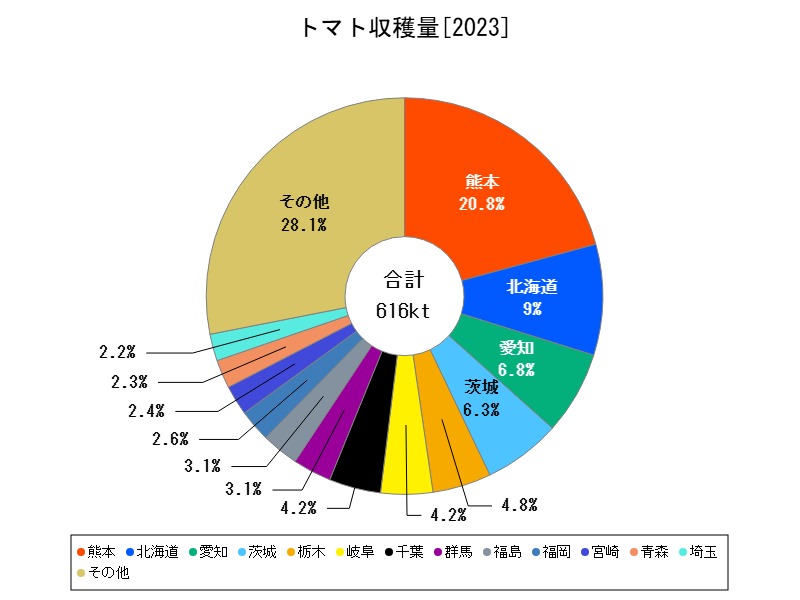

全国収穫量とその推移(2023年の状況)

-

全国収穫量:681.4千t(前年比-3.743%)

-

全国出荷量:622.5千t(前年比-3.533%)

全国的にはやや減少傾向にありますが、これは高温障害・天候不順・病害虫の増加・労働力不足などが影響しています。特に夏季の異常高温が花落ちや実の肥大不良を引き起こし、生産量を押し下げた可能性が高いです。

熊本県—全国最大のトマト産地

-

収穫量:132.6千t(前年比+1.765%)

-

出荷量:128.1千t(前年比+1.828%)

熊本県は冬春トマトの1大供給地であり、大規模施設栽培が多数展開されています。県の生産量は全国の約20%を占めており、施設園芸の先進技術、トマトのリレー出荷体制、ICT活用による温湿度制御などにより安定した増加傾向を維持しています。

今後もこの体制を維持しつつ、高温対策の品種開発やスマート農業導入が進めば、国内のトマト供給を支える柱としての役割はますます強化されるでしょう。

北海道—夏季冷涼な露地トマトの供給基地

-

収穫量:59.3千t(前年比-5.723%)

-

出荷量:55.6千t(前年比-5.281%)

北海道では夏季限定での露地栽培が主体です。冷涼な気候により高品質で病害の少ないトマトが育つ1方、栽培期間が限られ、気象リスクに左右されやすい点が課題です。

2023年は春の低温や夏の不安定な天候が影響し、収量が減少。将来的には耐寒性品種の開発や小規模施設栽培の普及が、北海道の生産維持・拡大の鍵となります。

愛知県—施設栽培と露地栽培のバランス型産地

-

収穫量:44.5千t(前年比-6.709%)

-

出荷量:41.8千t(前年比-6.278%)

愛知県は施設・露地ともにバランス良く行う地域で、長年にわたり全国有数のトマト産地として知られています。しかし2023年は天候不順と高温障害により減収。施設の老朽化や生産者の高齢化も影響しています。

今後は施設の更新や、大規模経営体への移行、企業3入による省力化が進めば、持続的な生産体制が確立できる可能性があります。

茨城県—露地主体の大規模農地活用型

-

収穫量:41千t(前年比-11.45%)

-

出荷量:38.9千t(前年比-11.39%)

茨城県は露地栽培を主体にした生産地であり、関東圏への供給基地として機能しています。2023年は異常高温と少雨の影響により、生育遅れや実割れが多発し、大幅な減少となりました。

大規模農地を活かしたトマト生産は今後も重要ですが、気候変動への対応が大前提。点滴灌水やマルチ被覆による地温調整、早朝収穫体制の整備が求められます。

中位グループの動向と課題

-

栃木県(31千t、-3.125%)/出荷量29.5千t(-2.961%)東日本内陸型の産地。気温差を活かした糖度の高いトマトが特徴。減少幅は小さく、品質重視のブランド戦略が有効。

-

千葉県(28.9千t、-8.833%)/出荷量26千t(-8.772%)露地中心。都市近郊である強みがある反面、土地価格上昇と農地転用圧力が課題。今後は高付加価値ミニトマトなどへの転換が期待されます。

-

岐阜県(28.4千t、+4.412%)/出荷量26.1千t(+4.4%)珍しく増加傾向にある県。山間地域での夏秋トマトに強みがあり、気候の影響を受けにくいエリアであることがプラス材料。

-

福島県(21千t、-4.545%)/出荷量18.8千t(-3.59%)東北南部で比較的温暖な気候を活かし、加工用トマトと生食兼用型が多い。被災地復興農業の象徴として注目度も高い。

-

群馬県(20.9千t、-3.241%)/出荷量19.4千t(-3.0%)高冷地型の夏秋トマトが中心。夜温が低いため、糖度の高いトマトが育ちやすいが、近年は異常気象が収穫量に影響。

-

福岡県(17.6千t、-6.878%)/出荷量16.1千t(-6.936%)冬春期の施設トマトが主力だが、台風や大雨の被害を受けやすく、2023年も天候不順が影響。

今後の展望と対応策

気候変動への適応

2023年のデータからもわかるように、異常気象による収穫量の減少が顕著です。将来は高温耐性品種の導入、栽培時期の工夫、冷房施設の導入などが不可欠になります。

労働力不足の対応

トマトは管理・収穫作業が多く、労働集約型の作物です。今後はロボット収穫機・AIによる生育診断・自動潅水など、省力化技術の導入が進むでしょう。

市場の多様化への対応

ミニトマトや高糖度品種、カラートマトなどの差別化商品への需要増に応える形で、品種選定やブランド戦略の強化が求められます。

地域間リレー出荷体制の確立

冬春:熊本・福岡夏:北海道・群馬・長野秋:岐阜・福島といった地域ごとの強みを活かしたリレー型供給体制を確立することで、安定供給と価格維持が可能になります。

おわりに

トマトは日本全国で広く栽培される主要野菜であり、施設・露地を組み合わせたリレー供給が重要です。2023年は全国的にやや減収傾向でしたが、熊本県の安定的な増加や岐阜県の堅調な生産が注目されました。今後は気候変動への適応、担い手の確保、技術革新による省力化が鍵となり、地域ごとの強みを活かした戦略的分業が求められます。

コメント