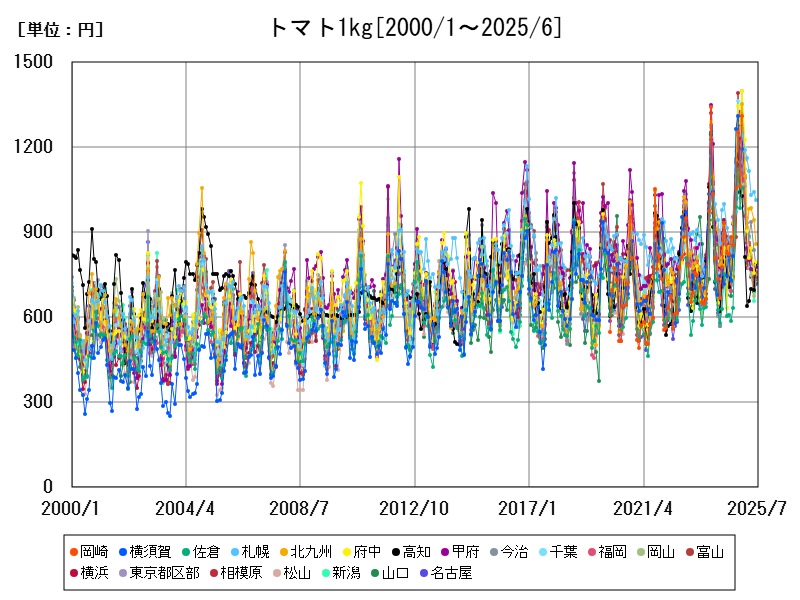

2025年5月のトマト1kgの全国平均価格は680.6円で、都市によって大きな価格差があり、札幌や北九州では1000円前後と高騰。平均では前年比-5.45%の下落も、都市部では高品種・輸送費の影響で価格上昇傾向。トマトは需要堅調ながらも、今後も価格変動が続くと予測される。

都市別のトマト1kgの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 658.7 | -7.577 | |

| 1 | 札幌 | 1015 | +15.34 |

| 2 | 北九州 | 859 | +1.657 |

| 3 | 府中 | 796 | -6.132 |

| 4 | 高知 | 793 | +12.01 |

| 5 | 甲府 | 779 | -4.768 |

| 6 | 今治 | 778 | -7.381 |

| 7 | 千葉 | 774 | -5.61 |

| 8 | 福岡 | 759 | +0.53 |

| 9 | 岡山 | 753 | -0.397 |

| 10 | 富山 | 743 | -1.589 |

| 11 | 横浜 | 741 | -4.756 |

| 12 | 東京都区部 | 739 | -6.099 |

| 13 | 相模原 | 736 | -14.32 |

| 14 | 松山 | 731 | -9.975 |

| 15 | 新潟 | 730 | |

| 16 | 山口 | 725 | -3.59 |

| 17 | 名古屋 | 719 | +0.139 |

| 18 | 立川 | 718 | -6.144 |

| 19 | 京都 | 712 | -3.523 |

| 20 | 八戸 | 711 | -3.528 |

| 21 | 金沢 | 708 | +5.357 |

| 22 | 佐賀 | 705 | +1.148 |

| 23 | 佐世保 | 696 | -5.306 |

| 24 | 青森 | 695 | +0.725 |

| 25 | 浦安 | 695 | +3.886 |

| 26 | 長岡 | 690 | -0.862 |

| 27 | 前橋 | 686 | -6.412 |

| 28 | 那覇 | 680 | -20.84 |

| 29 | 宇部 | 679 | -5.825 |

| 30 | 鳥取 | 678 | -18.9 |

| 31 | 岐阜 | 676 | +5.956 |

| 32 | 豊橋 | 675 | |

| 33 | 大津 | 668 | -6.834 |

| 34 | 柏 | 666 | |

| 35 | 八王子 | 659 | -2.226 |

| 36 | 静岡 | 655 | -10.15 |

| 37 | 長崎 | 654 | -23.33 |

| 38 | 伊丹 | 654 | -3.54 |

| 39 | 神戸 | 653 | -12.23 |

| 40 | 福井 | 652 | -6.724 |

| 41 | 大分 | 650 | -5.523 |

| 42 | 旭川 | 647 | -2.56 |

| 43 | 小山 | 647 | -0.919 |

| 44 | 広島 | 632 | -13.42 |

| 45 | 富士 | 631 | -3.811 |

| 46 | 西宮 | 628 | -9.9 |

| 47 | 大阪 | 627 | -14.46 |

| 48 | 宮崎 | 625 | -25.51 |

| 49 | さいたま | 623 | +7.785 |

| 50 | 秋田 | 622 | -5.9 |

| 51 | 日立 | 621 | -4.462 |

| 52 | 和歌山 | 621 | -32.72 |

| 53 | 所沢 | 620 | -13.77 |

| 54 | 徳島 | 620 | +13.14 |

| 55 | 藤沢 | 616 | |

| 56 | 高松 | 614 | -13.52 |

| 57 | 鹿児島 | 613 | -9.185 |

| 58 | 盛岡 | 613 | -2.853 |

| 59 | 熊本 | 608 | -9.389 |

| 60 | 福島 | 605 | -21.63 |

| 61 | 浜松 | 605 | -7.209 |

| 62 | 函館 | 604 | -12.84 |

| 63 | 松阪 | 599 | -12.81 |

| 64 | 山形 | 598 | +1.874 |

| 65 | 堺 | 596 | -8.729 |

| 66 | 仙台 | 596 | -2.455 |

| 67 | 長野 | 590 | -16.19 |

| 68 | 川口 | 590 | -7.233 |

| 69 | 熊谷 | 587 | -7.12 |

| 70 | 宇都宮 | 584 | -6.41 |

| 71 | 川崎 | 583 | -10.72 |

| 72 | 東大阪 | 582 | -7.325 |

| 73 | 姫路 | 582 | -17.91 |

| 74 | 郡山 | 565 | -17.4 |

| 75 | 松江 | 557 | -15.35 |

| 76 | 福山 | 553 | -16.59 |

| 77 | 奈良 | 550 | -13.11 |

| 78 | 枚方 | 541 | -17.02 |

| 79 | 松本 | 541 | -9.833 |

| 80 | 津 | 516 | -13.13 |

| 81 | 水戸 | 515 | -11.97 |

詳細なデータとグラフ

トマトの小売価格の相場と推移

2025年5月時点でのトマト1kgの全国平均小売価格は680.6円。前年同月と比較すると-5.452%と、平均的には価格が下落しています。ただし、都市別には大きなばらつきがあり、上昇傾向にある地域も少なくありません。トマトは天候や輸送コスト、品種の選定により価格が大きく変動する野菜で、全国1律の価格形成は難しい品目です。

都市別価格の上位と特徴的な動き

以下に2025年5月の価格が高い都市を示します。

| 都市 | 価格(円) | 前年同月比 |

|---|---|---|

| 札幌 | 1044円 | +14.1% |

| 北9州 | 942円 | +11.35% |

| 今治 | 837円 | +6.35% |

| 和歌山 | 820円 | -8.07% |

| 鳥取 | 803円 | +1.77% |

| 長崎 | 790円 | +7.34% |

| 長岡 | 786円 | +1.68% |

| 神戸 | 784円 | +15.81% |

| 立川 | 780円 | -1.01% |

| 千葉 | 773円 | -4.45% |

高価格帯:北海道・9州・瀬戸内圏に集中

最も価格が高いのは札幌(1044円)で、全国平均を大きく上回る水準です。北海道では冬季の自家栽培が難しく、出荷も他地域からの輸送依存となるため、保管費用や輸送コストが価格に反映されやすくなります。

北9州や今治といった西日本でも価格が高く、これは品種の選定や地場産トマトの減少、高級トマトの流通増加などが影響していると考えられます。

価格の推移と変動要因の分析

全国平均では5%を超える価格下落が見られた1方で、札幌(+14.1%)や神戸(+15.81%)など、都市によっては前年よりも大きく上昇しています。これは以下の要因が関係していると考えられます。

-

燃料費・輸送費の高騰:北海道や離島地域では流通経路が長く、影響が直接価格に出やすい。

-

高品種化の進展:フルーツトマトや糖度の高い高付加価値品の流通が都市部で拡大。

-

天候不順による出荷制限:2025年初旬の1部地域での寒波や日照不足が生産量に影響。

1方、和歌山や千葉、立川などでは価格が下がっており、地域によって需給環境に差が出ていることが見て取れます。

トマトの生産地と栽培の特性

トマトは全国で広く生産されている作物ですが、主な産地は熊本県、愛知県、栃木県などです。近年では、ハウス栽培による通年出荷が進み、気候の影響を最小限に抑える技術も浸透しています。

また、生食用・加工用・高級ブランドなど多様な市場ニーズに対応した生産が行われており、それぞれの価格レンジが分かれています。特に都市部では、「糖度7度以上」といったブランドトマトが流通しているため、価格が平均よりも高騰しやすい傾向にあります。

今後の課題と価格の展望

トマトの価格は今後も天候リスクと物流費の影響を強く受けると予測されます。ハウス栽培やスマート農業による安定供給の体制整備が進むことで、長期的には価格の安定化が期待される1方、エネルギー価格や人手不足といった課題が引き続き圧力となるでしょう。

また、健康志向の高まりとともに、トマトの需要自体は引き続き底堅いと考えられます。

コメント