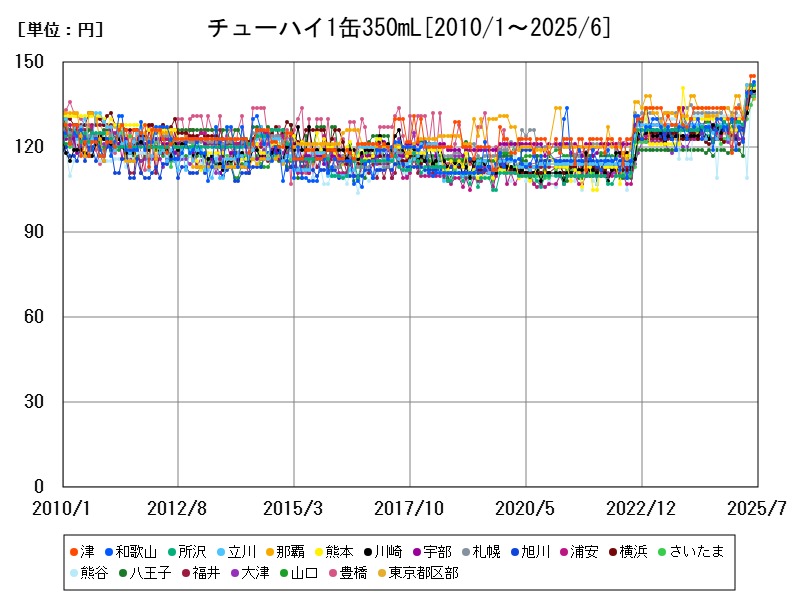

2025年5月時点でのチューハイ350mL缶の全国平均は133.6円。津や那覇、首都圏の一部都市で高価格帯を記録しており、前年比で平均+9.6%の上昇。価格上昇の背景には、原材料・資材・物流・人件費などの高騰があり、今後も価格の緩やかな上昇が予想される。

都市別のチューハイ1缶350mLの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 133.3 | +9.444 | |

| 1 | 津 | 145 | +8.209 |

| 2 | 和歌山 | 143 | +12.6 |

| 3 | 那覇 | 142 | +8.397 |

| 4 | 立川 | 142 | +10.94 |

| 5 | 所沢 | 142 | +12.7 |

| 6 | 熊本 | 141 | +8.462 |

| 7 | 川崎 | 140 | +13.82 |

| 8 | 宇部 | 140 | +7.692 |

| 9 | 浦安 | 139 | +13.01 |

| 10 | 横浜 | 139 | +14.88 |

| 11 | 札幌 | 139 | +5.303 |

| 12 | 旭川 | 139 | +10.32 |

| 13 | 豊橋 | 138 | |

| 14 | 福井 | 138 | +8.661 |

| 15 | 熊谷 | 138 | +5.344 |

| 16 | 山口 | 138 | +6.977 |

| 17 | 大津 | 138 | +8.661 |

| 18 | 八王子 | 138 | +15.97 |

| 19 | さいたま | 138 | +11.29 |

| 20 | 松阪 | 137 | +12.3 |

| 21 | 東大阪 | 137 | +13.22 |

| 22 | 東京都区部 | 137 | +11.38 |

| 23 | 府中 | 137 | +9.6 |

| 24 | 岡山 | 137 | +9.6 |

| 25 | 富山 | 137 | +8.73 |

| 26 | 鳥取 | 136 | +10.57 |

| 27 | 盛岡 | 136 | +11.48 |

| 28 | 徳島 | 136 | +4.615 |

| 29 | 大阪 | 136 | +9.677 |

| 30 | 佐世保 | 136 | +11.48 |

| 31 | 静岡 | 135 | +8.871 |

| 32 | 甲府 | 135 | +8.871 |

| 33 | 京都 | 135 | +10.66 |

| 34 | 高知 | 134 | +14.53 |

| 35 | 金沢 | 134 | +10.74 |

| 36 | 枚方 | 134 | +7.2 |

| 37 | 富士 | 134 | +8.943 |

| 38 | 宮崎 | 134 | +9.836 |

| 39 | 長野 | 133 | +11.76 |

| 40 | 福岡 | 133 | +12.71 |

| 41 | 松本 | 133 | +12.71 |

| 42 | 岐阜 | 133 | +13.68 |

| 43 | 奈良 | 133 | +5.556 |

| 44 | 北九州 | 133 | +9.016 |

| 45 | 佐賀 | 133 | +9.016 |

| 46 | 郡山 | 132 | +12.82 |

| 47 | 秋田 | 132 | +6.452 |

| 48 | 山形 | 132 | +10 |

| 49 | 千葉 | 132 | +11.86 |

| 50 | 前橋 | 132 | +7.317 |

| 51 | 八戸 | 132 | +10.92 |

| 52 | 福山 | 131 | +6.504 |

| 53 | 松江 | 131 | +9.167 |

| 54 | 大分 | 131 | +9.167 |

| 55 | 名古屋 | 131 | +12.93 |

| 56 | 仙台 | 131 | +11.97 |

| 57 | 西宮 | 130 | +4 |

| 58 | 浜松 | 130 | +8.333 |

| 59 | 伊丹 | 130 | +10.17 |

| 60 | 高松 | 129 | +8.403 |

| 61 | 福島 | 129 | +10.26 |

| 62 | 神戸 | 129 | +2.381 |

| 63 | 相模原 | 129 | +12.17 |

| 64 | 松山 | 129 | +11.21 |

| 65 | 広島 | 129 | +8.403 |

| 66 | 川口 | 129 | +9.322 |

| 67 | 小山 | 129 | +10.26 |

| 68 | 宇都宮 | 129 | +9.322 |

| 69 | 堺 | 129 | +10.26 |

| 70 | 青森 | 128 | +11.3 |

| 71 | 長岡 | 128 | +12.28 |

| 72 | 藤沢 | 128 | |

| 73 | 日立 | 128 | +1.587 |

| 74 | 新潟 | 128 | +8.475 |

| 75 | 姫路 | 128 | +4.918 |

| 76 | 今治 | 128 | +8.475 |

| 77 | 長崎 | 124 | +4.202 |

| 78 | 水戸 | 124 | +4.202 |

| 79 | 函館 | 123 | +6.034 |

| 80 | 鹿児島 | 121 | +6.14 |

| 81 | 柏 | 121 |

詳細なデータとグラフ

チューハイの小売価格の相場と推移

2025年5月時点におけるチューハイ350mL缶の全国平均価格は133.6円となっており、缶入りアルコール飲料の中では比較的手頃な価格を維持しています。しかし都市によって価格には1定のばらつきが見られます。とくに津市(145円)や那覇市(142円)、立川市(142円)などでは、平均を大きく上回る価格帯が確認されます。

このような価格の地域差は、物流コスト、販売店の業態(大手スーパーかコンビニか)、地場の価格慣習など複数の要因によって形成されています。

都市別の価格変動傾向

-

津市:全国最高値ながら安定上昇 価格は145円と全国最高。前年同月比+8.209%と、比較的穏やかな上昇幅。地方都市においても飲料系物価はじわじわと上がっており、その1例といえるでしょう。

-

立川・所沢・川崎・横浜:首都圏の急騰地帯 立川(+15.45%)、所沢(+12.7%)、川崎(+12.9%)、横浜(+13.93%)といった首都圏都市では2桁の上昇率が目立ちます。都心に近い生活圏では、エネルギー費や物流費、人件費の上昇が即価格に反映されやすくなっていると見られます。

-

那覇市:離島コストが価格に反映 142円で高水準、かつ+8.397%の上昇。地理的要因による輸送コストが恒常的に価格に上乗せされる地域であり、今後も安定して高価格帯を維持する見通しです。

-

熊本・宇部・熊谷など:地方都市でも顕著な上昇傾向 熊本(+8.462%)や宇部(+7.692%)、熊谷(+6.107%)など、地方都市でも価格上昇が進んでいます。地方ではディスカウント傾向が強い1方で、最近の価格高騰は製造・物流全般のコスト高の影響を免れられなくなっている証拠といえます。

価格推移と背景にある構造的要因

過去10年でのチューハイ価格は、長らく120円台を維持していましたが、2020年代に入ってからはじわじわと上昇し始め、2025年には平均133.6円と10%近い上昇を記録しています。

背景には以下のような要因が存在します:

-

原材料価格の上昇 果汁や香料、アルコール原料など輸入原材料の価格が円安や国際価格高騰により上昇。

-

缶・パッケージ資材のコスト増 アルミ缶価格の高騰は、缶飲料全体のコストに直接響きます。国内の資源輸入価格の上昇が背景にあります。

-

人件費・エネルギー費の上昇 製造・物流・販売の各段階でコスト増が起きており、それが販売価格に転嫁されている。

-

酒税制度の段階的見直し ビール系飲料に比べて軽減税率の恩恵があったチューハイも、税制変更の影響で徐々に価格が上向いています。

今後の見通しと地域差の行方

チューハイは若年層を中心とした支持が根強く、価格には敏感な層が多いため、企業としても値上げには慎重です。しかし、これ以上の原価上昇が続けば、今後も小刻みな値上げが続くと予想されます。

また都市ごとの価格差は、今後も地方と都市部の2極化が進む可能性があり、物流網や販売戦略の違いがさらなる差異を生む可能性があります。

コメント