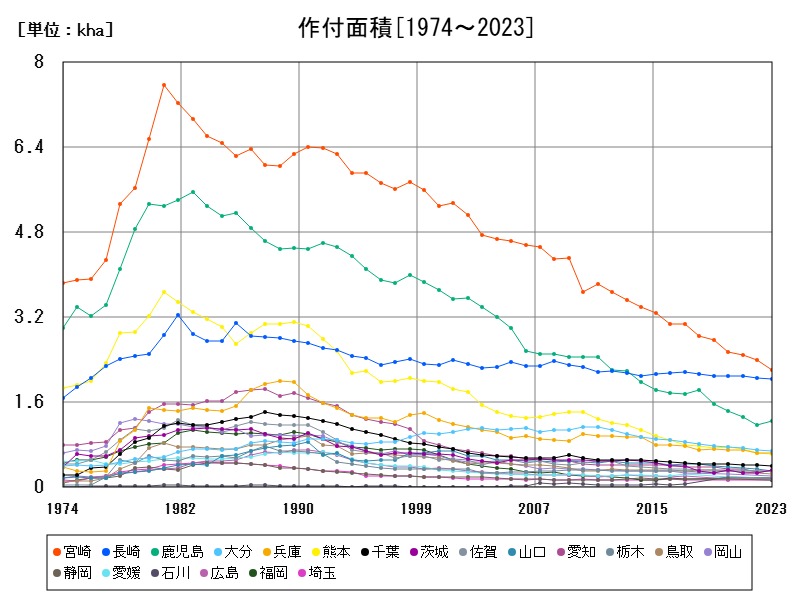

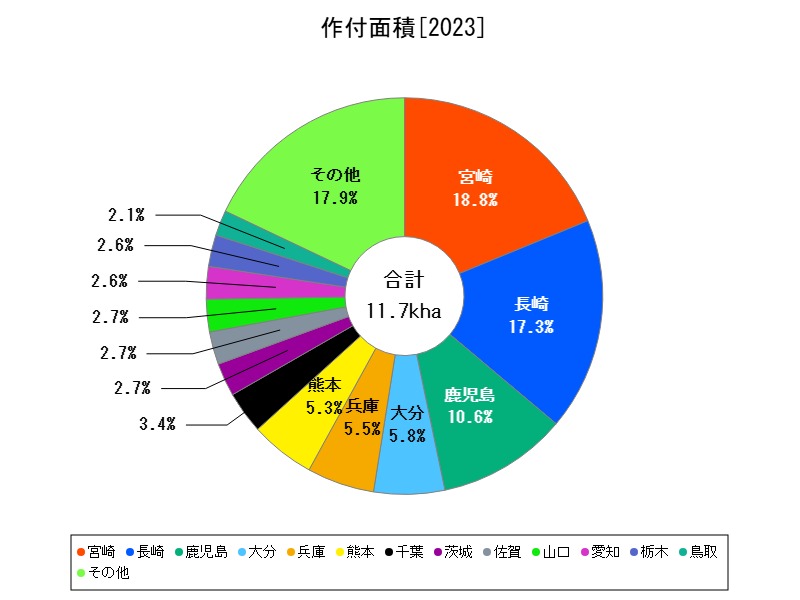

2023年のソルゴー作付面積は全国で1.17万ha、前年比-2.5%。宮崎・長崎・鹿児島が上位を占め、特に鹿児島と茨城は増加傾向にある。一方、他地域では減少が見られ、地域間格差が拡大中。将来は畜産と連携する地域での拡大やスマート農業の導入が鍵となる。

作付面積のランキング

| 都道府県 | 最新値[万ha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 1.17 | 100 | -2.5 | |

| 1 | 宮崎 | 0.22 | 18.8 | -8.333 |

| 2 | 長崎 | 0.203 | 17.35 | -0.976 |

| 3 | 鹿児島 | 0.124 | 10.6 | +5.085 |

| 4 | 大分 | 0.0676 | 5.778 | -3.977 |

| 5 | 兵庫 | 0.0643 | 5.496 | -1.832 |

| 6 | 熊本 | 0.0618 | 5.282 | -3.135 |

| 7 | 千葉 | 0.0403 | 3.444 | -3.589 |

| 8 | 茨城 | 0.0317 | 2.709 | +14.03 |

| 9 | 佐賀 | 0.0313 | 2.675 | -0.318 |

| 10 | 山口 | 0.0311 | 2.658 | -11.65 |

| 11 | 愛知 | 0.031 | 2.65 | +5.802 |

| 12 | 栃木 | 0.0302 | 2.581 | -1.948 |

| 13 | 鳥取 | 0.0242 | 2.068 | -19.87 |

| 14 | 岡山 | 0.0209 | 1.786 | -18.36 |

| 15 | 静岡 | 0.0182 | 1.556 | -1.087 |

| 16 | 愛媛 | 0.0177 | 1.513 | -8.763 |

| 17 | 石川 | 0.0167 | 1.427 | -13.92 |

| 18 | 広島 | 0.0161 | 1.376 | +3.871 |

| 19 | 福岡 | 0.0138 | 1.179 | -8.609 |

| 20 | 埼玉 | 0.0131 | 1.12 | -3.676 |

| 21 | 島根 | 0.0128 | 1.094 | -9.22 |

| 22 | 香川 | 0.0111 | 0.949 | +50 |

| 23 | 長野 | 0.0085 | 0.726 | -24.78 |

| 24 | 富山 | 0.0074 | 0.632 | +196 |

| 25 | 群馬 | 0.0066 | 0.564 | -1.493 |

| 26 | 高知 | 0.0065 | 0.556 | -8.451 |

| 27 | 滋賀 | 0.0053 | 0.453 | -1.852 |

| 28 | 北海道 | 0.0053 | 0.453 | -8.621 |

| 29 | 福島 | 0.0046 | 0.393 | -16.36 |

| 30 | 徳島 | 0.0045 | 0.385 | -47.06 |

| 31 | 岐阜 | 0.004 | 0.342 | -6.977 |

| 32 | 宮城 | 0.0039 | 0.333 | +105.3 |

| 33 | 神奈川 | 0.0034 | 0.291 | -2.857 |

| 34 | 福井 | 0.0028 | 0.239 | -3.448 |

| 35 | 岩手 | 0.002 | 0.171 | +81.82 |

| 36 | 京都 | 0.0014 | 0.12 | -83.91 |

| 37 | 新潟 | 0.0013 | 0.111 | -13.33 |

| 38 | 三重 | 0.0012 | 0.103 | -40 |

| 39 | 奈良 | 0.0006 | 0.0513 | -25 |

| 40 | 和歌山 | 0.0003 | 0.0256 | |

| 41 | 東京 | 0.0001 | 0.00855 |

詳細なデータとグラフ

作付面積の現状と今後

ソルゴーは、主に家畜用飼料として利用される多年草の穀物で、乾燥に強く、省力栽培が可能な作物として評価されています。特に温暖な地域を中心に広く栽培されており、日本国内では9州を中心に全国へ展開しています。作付面積は近年やや減少傾向にあり、2023年は全国で1.17万ha、前年比で-2.5%の減少となりました。

主要生産県の現状と特徴

宮崎県(18.8%)最大の作付面積を誇る宮崎県では、畜産業の盛んな地域性を背景に、家畜用の粗飼料確保を目的とした大規模なソルゴー栽培が行われています。しかし、2023年は-8.333%とやや大きな減少幅を見せており、天候不順や作付ローテーション、労働力不足などの課題が影響していると考えられます。

長崎県(17.35%)長崎もソルゴーの主要産地で、台地や傾斜地を活かした効率的な粗飼料生産が特徴です。2023年は微減(-0.976%)であり、1定の安定性が見られます。

鹿児島県(10.6%)鹿児島県は、前年比+5.085%と逆に増加傾向を示しており、畜産業の強化と地域資源の有効活用によって作付が拡大しています。将来的にも期待される地域の1つです。

その他の主要県の動き

大分・熊本・佐賀・山口などの9州北部9州北部の各県ではいずれも作付面積があるものの、いずれも減少傾向です。特に山口県は-11.65%と大幅な減少を見せており、地域によってはソルゴーから他の飼料作物や休耕地への転換が進んでいる可能性があります。

兵庫県(5.496%)近畿圏で最大の作付面積を持つ兵庫県も前年比-1.832%と減少しています。都市近郊型農業の中で、畜産と結びついた小規模ながら継続的な生産が行われています。

千葉・茨城(合わせて約6.15%)関東では千葉と茨城が1定の作付を維持していますが、茨城は+14.03%と大きく増加しており、気候や政策支援により再注目されている兆しが見られます。

全国的傾向と今後の展望

全国的には、作付面積は減少傾向にある1方、特定地域(鹿児島・茨城など)では増加傾向が見られ、地域間格差が拡大しつつあります。気候変動や飼料価格の高騰を受け、国産飼料への回帰や自給率向上の必要性が高まり、今後は以下のような動きが予想されます:

-

畜産業の集中する地域での作付維持・拡大(鹿児島や茨城など)

-

労働力や耕作条件の悪化した地域での縮小や転作

-

スマート農業・省力化機械の導入による効率化と面積維持

政策支援のあり方や農業経営の多様化により、作付面積の再拡大が起こる可能性もあるでしょう。

コメント