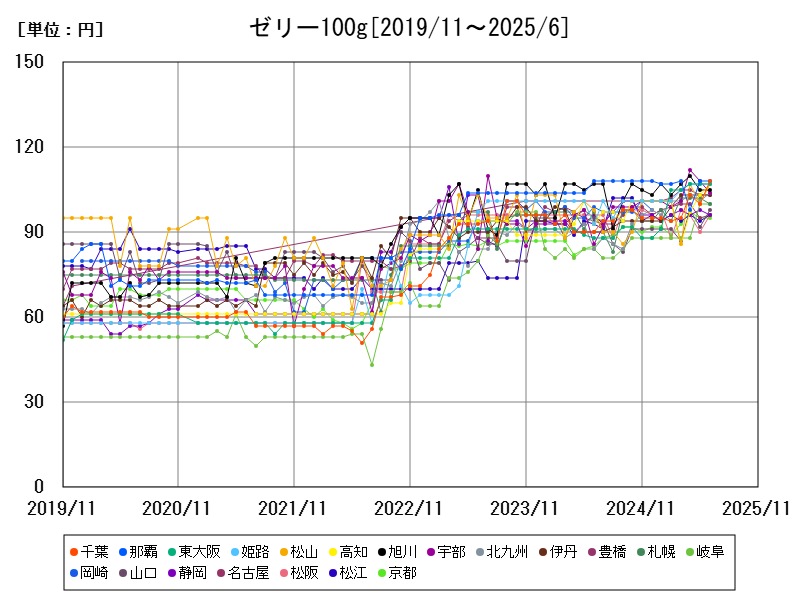

2025年5月のゼリー100gの全国平均価格は84.09円。那覇・宇部(108円)や東大阪・姫路(107円)などで高値を記録し、東大阪では前年比+20.22%と大幅上昇。冷蔵流通のコストや高付加価値商品の増加、地域流通の違いが価格差の要因とされ、今後も緩やかな上昇が続く可能性が高い。

都市別のゼリー100gの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 83.17 | +7.209 | |

| 1 | 那覇 | 108 | |

| 2 | 千葉 | 108 | +20 |

| 3 | 高知 | 107 | +15.05 |

| 4 | 松山 | 107 | +9.184 |

| 5 | 東大阪 | 107 | +21.59 |

| 6 | 姫路 | 107 | +15.05 |

| 7 | 旭川 | 105 | -1.869 |

| 8 | 宇部 | 104 | +20.93 |

| 9 | 北九州 | 104 | +23.81 |

| 10 | 豊橋 | 103 | |

| 11 | 伊丹 | 103 | +14.44 |

| 12 | 札幌 | 100 | +3.093 |

| 13 | 岐阜 | 100 | +19.05 |

| 14 | 山口 | 98 | +3.158 |

| 15 | 静岡 | 96 | |

| 16 | 松阪 | 96 | |

| 17 | 松江 | 96 | +3.226 |

| 18 | 名古屋 | 96 | +2.128 |

| 19 | 京都 | 95 | +11.76 |

| 20 | 津 | 94 | +5.618 |

| 21 | 徳島 | 93 | +2.198 |

| 22 | 鳥取 | 90 | +15.38 |

| 23 | 高松 | 89 | +7.229 |

| 24 | 枚方 | 89 | +2.299 |

| 25 | 所沢 | 88 | +20.55 |

| 26 | 和歌山 | 88 | -9.278 |

| 27 | 金沢 | 86 | +45.76 |

| 28 | 福山 | 86 | +6.173 |

| 29 | 柏 | 86 | |

| 30 | 富山 | 86 | -1.149 |

| 31 | 奈良 | 86 | +24.64 |

| 32 | 浦安 | 85 | +23.19 |

| 33 | 大阪 | 85 | +2.41 |

| 34 | 堺 | 85 | +11.84 |

| 35 | 函館 | 85 | +19.72 |

| 36 | 仙台 | 85 | +4.938 |

| 37 | さいたま | 84 | +6.329 |

| 38 | 新潟 | 83 | +10.67 |

| 39 | 広島 | 83 | -2.353 |

| 40 | 青森 | 81 | +5.195 |

| 41 | 福井 | 81 | |

| 42 | 盛岡 | 81 | +8 |

| 43 | 浜松 | 81 | +42.11 |

| 44 | 今治 | 81 | +12.5 |

| 45 | 相模原 | 80 | -5.882 |

| 46 | 宮崎 | 80 | |

| 47 | 横浜 | 79 | +2.597 |

| 48 | 鹿児島 | 78 | +11.43 |

| 49 | 前橋 | 78 | -11.36 |

| 50 | 藤沢 | 77 | |

| 51 | 日立 | 77 | +4.054 |

| 52 | 山形 | 77 | +6.944 |

| 53 | 岡山 | 75 | +5.634 |

| 54 | 富士 | 75 | +8.696 |

| 55 | 長岡 | 74 | +8.824 |

| 56 | 松本 | 74 | +29.82 |

| 57 | 大津 | 74 | |

| 58 | 西宮 | 73 | +1.389 |

| 59 | 秋田 | 73 | -2.667 |

| 60 | 水戸 | 73 | +17.74 |

| 61 | 川口 | 73 | -2.667 |

| 62 | 小山 | 73 | +10.61 |

| 63 | 佐世保 | 73 | -2.667 |

| 64 | 長野 | 72 | +26.32 |

| 65 | 大分 | 72 | +4.348 |

| 66 | 佐賀 | 72 | |

| 67 | 熊本 | 71 | -17.44 |

| 68 | 八王子 | 71 | |

| 69 | 長崎 | 70 | +11.11 |

| 70 | 福岡 | 70 | -7.895 |

| 71 | 神戸 | 70 | |

| 72 | 甲府 | 70 | +4.478 |

| 73 | 川崎 | 70 | -6.667 |

| 74 | 八戸 | 69 | +11.29 |

| 75 | 府中 | 68 | -4.225 |

| 76 | 宇都宮 | 68 | +25.93 |

| 77 | 東京都区部 | 67 | +4.688 |

| 78 | 郡山 | 62 | +10.71 |

| 79 | 福島 | 62 | +3.333 |

| 80 | 立川 | 59 | |

| 81 | 熊谷 | 57 | +1.786 |

詳細なデータとグラフ

ゼリーの小売価格の相場と推移

ゼリーは日本において、子どもから高齢者まで幅広く親しまれている日常的なデザートであり、季節を問わず需要があります。近年は栄養補助ゼリーやダイエット補助商品など、機能性食品としての側面も強まり、価格帯や内容の多様化が進行しています。価格は量販品の安定供給によって比較的落ち着いていますが、都市ごとのコストや流通事情により差が見られるのが現状です。

2025年5月時点の都市別価格傾向

ゼリー100gの全国平均は84.09円であり、これは安価なお菓子・軽食としての位置づけを反映しています。しかし、都市別に見ると明確な価格差が存在します。

-

最も高い都市:那覇・宇部(108円)

-

東大阪・姫路(107円)

-

旭川(105円)、高知・豊橋・伊丹(103円)、札幌(102円)、北9州(101円)

これらの都市では全国平均よりも15円以上高くなっており、約20%前後の差が見られます。こうした地域では、ゼリーが「菓子」だけでなく「健康補助食品」「冷蔵品」として多様な形で流通しており、商品単価が高くなる傾向にあると推測されます。

価格推移と前年同月比の変動分析

2025年5月の全国平均は前年比+5.14%の上昇を記録しており、物価全体の動向と連動する形で、ゼリーも価格が上昇していることが分かります。

都市別の上昇率を見ると:

-

東大阪:+20.22%

-

伊丹:+14.44%

-

札幌:+12.09%

-

宇部:+10.2%

-

北9州:+8.602%

-

姫路:+5.941%

-

那覇:+3.846%

-

高知:+1.98%

特に東大阪、伊丹、札幌などでの2桁上昇は顕著で、前年より大幅な価格引き上げが行われたと考えられます。これは、製造原価の高騰だけでなく、取り扱う商品の高付加価値化が影響していると見られます。

都市別価格差の要因分析

都市間でのゼリー価格の差には以下のような複合要因が考えられます:

-

輸送・冷蔵流通コスト ゼリーは1部が冷蔵品として流通するため、特に那覇や札幌のような遠隔地域では輸送・保管コストが上乗せされやすい構造です。

-

小売価格の設定方針 高知・伊丹・姫路などでは、中小規模の地場スーパーや個人商店が主導する販売形態が多く、メーカーの推奨価格や値上げの影響を受けやすいと考えられます。

-

機能性・高級ゼリーの需要拡大 高齢化社会の影響により、介護・健康補助目的のゼリー(栄養補助・低糖質など)の需要が増加し、価格の底上げに繋がっています。

-

物価高と製造原価の上昇 原材料(果汁、寒天、ゲル化剤等)や包材の価格上昇が継続しており、これが小売価格にも反映されています。

今後の見通しと消費動向

ゼリー市場は、低価格帯商品が底堅い人気を持つ1方で、高機能・高付加価値商品の比重が年々増加しており、価格の2極化が進むと予測されます。

また、ゼリーは「食べやすさ」や「手軽な栄養摂取」が評価され、今後は高齢者・子ども向けの商品がさらに拡充される見込みです。そのため、都市部や医療福祉ニーズの高い地域では価格が引き続き上昇する可能性もあります。

コメント