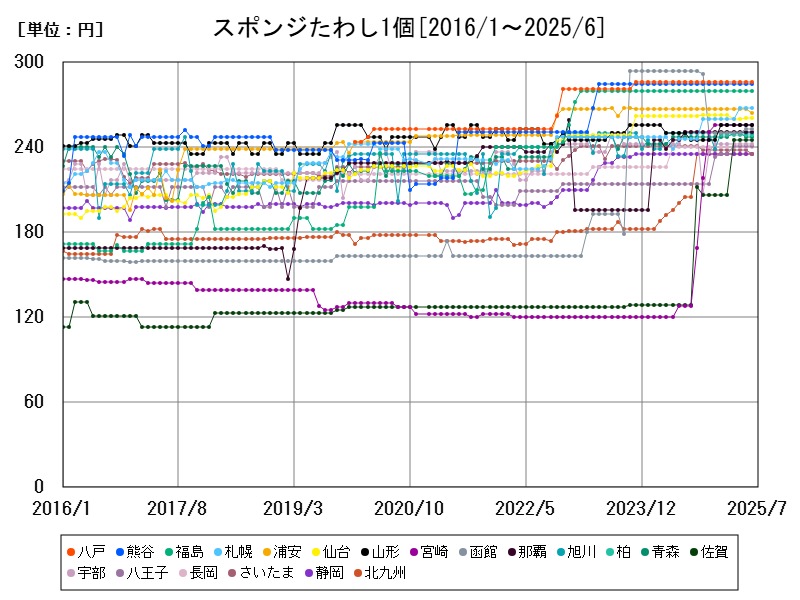

スポンジたわし1個の全国平均価格は214.1円で前年から3.6%上昇。八戸や熊谷が高価格を維持し、札幌も12%超の値上げを示す。一方、函館は値下がり傾向。宮崎の急激な価格上昇は異常値の可能性がある。原材料費や物流コスト、地域ごとの市場競争が価格差を生んでいる。

都市別のスポンジたわし1個の相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 214 | +3.228 | |

| 1 | 八戸 | 286 | |

| 2 | 熊谷 | 285 | |

| 3 | 福島 | 280 | |

| 4 | 札幌 | 268 | +8.943 |

| 5 | 浦安 | 264 | -1.124 |

| 6 | 仙台 | 261 | -0.382 |

| 7 | 山形 | 256 | +2.4 |

| 8 | 宮崎 | 256 | +100 |

| 9 | 函館 | 253 | -13.95 |

| 10 | 那覇 | 251 | +2.449 |

| 11 | 旭川 | 250 | |

| 12 | 柏 | 249 | |

| 13 | 青森 | 247 | |

| 14 | 佐賀 | 245 | +89.92 |

| 15 | 宇部 | 242 | |

| 16 | 八王子 | 241 | +12.62 |

| 17 | 長岡 | 240 | |

| 18 | 静岡 | 235 | |

| 19 | 北九州 | 235 | +16.92 |

| 20 | さいたま | 235 | -2.49 |

| 21 | 福山 | 231 | +0.873 |

| 22 | 盛岡 | 231 | |

| 23 | 山口 | 231 | -3.347 |

| 24 | 松江 | 230 | -5.35 |

| 25 | 川崎 | 230 | +1.322 |

| 26 | 東京都区部 | 229 | +0.439 |

| 27 | 富士 | 229 | +0.439 |

| 28 | 千葉 | 228 | +3.167 |

| 29 | 所沢 | 226 | -2.165 |

| 30 | 岡山 | 226 | -3.83 |

| 31 | 鳥取 | 225 | +74.42 |

| 32 | 長野 | 224 | -3.448 |

| 33 | 水戸 | 221 | +0.455 |

| 34 | 秋田 | 218 | -2.242 |

| 35 | 府中 | 218 | +17.2 |

| 36 | 奈良 | 217 | |

| 37 | 相模原 | 213 | +10.94 |

| 38 | 新潟 | 213 | +6.5 |

| 39 | 高知 | 212 | -2.304 |

| 40 | 西宮 | 212 | |

| 41 | 立川 | 210 | +6.061 |

| 42 | 高松 | 209 | +2.956 |

| 43 | 日立 | 209 | -17.72 |

| 44 | 川口 | 208 | -2.347 |

| 45 | 藤沢 | 206 | |

| 46 | 佐世保 | 206 | +74.58 |

| 47 | 神戸 | 204 | |

| 48 | 松山 | 204 | |

| 49 | 横浜 | 203 | +2.01 |

| 50 | 枚方 | 201 | +7.487 |

| 51 | 姫路 | 201 | -2.427 |

| 52 | 堺 | 201 | +8.065 |

| 53 | 大阪 | 200 | +5.82 |

| 54 | 浜松 | 199 | |

| 55 | 松本 | 198 | +8.791 |

| 56 | 東大阪 | 198 | +1.538 |

| 57 | 岐阜 | 198 | +3.125 |

| 58 | 京都 | 198 | +1.02 |

| 59 | 福岡 | 197 | +26.28 |

| 60 | 長崎 | 196 | +3.158 |

| 61 | 大津 | 196 | |

| 62 | 前橋 | 196 | -2.488 |

| 63 | 大分 | 194 | -9.767 |

| 64 | 名古屋 | 194 | +11.49 |

| 65 | 今治 | 194 | -3 |

| 66 | 富山 | 193 | -3.015 |

| 67 | 津 | 190 | +1.604 |

| 68 | 松阪 | 188 | +1.622 |

| 69 | 鹿児島 | 185 | +6.936 |

| 70 | 徳島 | 180 | -17.43 |

| 71 | 豊橋 | 178 | |

| 72 | 甲府 | 178 | |

| 73 | 金沢 | 177 | |

| 74 | 福井 | 177 | |

| 75 | 郡山 | 176 | -9.744 |

| 76 | 宇都宮 | 170 | +4.938 |

| 77 | 伊丹 | 165 | |

| 78 | 広島 | 161 | -4.734 |

| 79 | 熊本 | 156 | +4 |

| 80 | 小山 | 150 | |

| 81 | 和歌山 | 148 |

詳細なデータとグラフ

スポンジたわしの小売価格の相場と推移

2025年5月時点のスポンジたわし1個の全国平均価格は214.1円です。前年同月比では平均で+3.584%の緩やかな上昇となっています。全体としては安定傾向ですが、1部の都市では大幅な価格変動がみられ、地域差が拡大している状況です。

都市別の価格高位と傾向

上位10都市の価格と前年同月比は以下の通りです。

| 都市 | 価格(円) | 前年同月比(%) |

|---|---|---|

| 8戸 | 286 | – |

| 熊谷 | 285 | – |

| 福島 | 280 | – |

| 札幌 | 268 | +12.13 |

| 浦安 | 267 | – |

| 仙台 | 261 | -0.382 |

| 山形 | 256 | +2.4 |

| 宮崎 | 256 | +113.3(異常値可能性) |

| 函館 | 253 | -13.95 |

| 那覇 | 251 | +2.449 |

特に宮崎の前年比+113.3%は異常値の可能性が高く、他の都市に比べ突出した値上がりとなっています。札幌も+12.13%と高い伸びを示していますが、函館は-13.95%と大幅な値下がりを見せており、地域による価格変動が顕著です。

価格推移の背景と要因分析

原材料費・輸送費の影響

スポンジたわしの原料は発泡ポリウレタンやナイロンなどの合成素材であり、石油価格や原材料価格の変動に左右されます。輸送費の高騰や物流の効率化不足が地方都市の価格に影響を与えています。

地域特性と市場競争

都市ごとの小売市場の競争度合いや販売チャネルの違いにより価格差が生まれています。例えば8戸や熊谷のような地方都市で価格が高めに推移する1方、函館のように値下がり傾向の都市も存在します。

異常値の考察

宮崎の急激な価格上昇は、1時的なデータ誤差や特定商品の品薄・入れ替わりの影響と推測され、長期的な傾向としては注意が必要です。

今後の展望と消費者への提言

今後のスポンジたわし価格は原材料価格や物流事情の安定化により大きな変動は抑制される可能性があります。ただし、地域差は継続すると考えられます。消費者は以下を意識すると良いでしょう。

-

複数店舗や通販での価格比較を積極的に行うこと

-

詰め替え用やまとめ買いでコストを抑える工夫

-

機能性や耐久性を考慮した製品選び

コメント