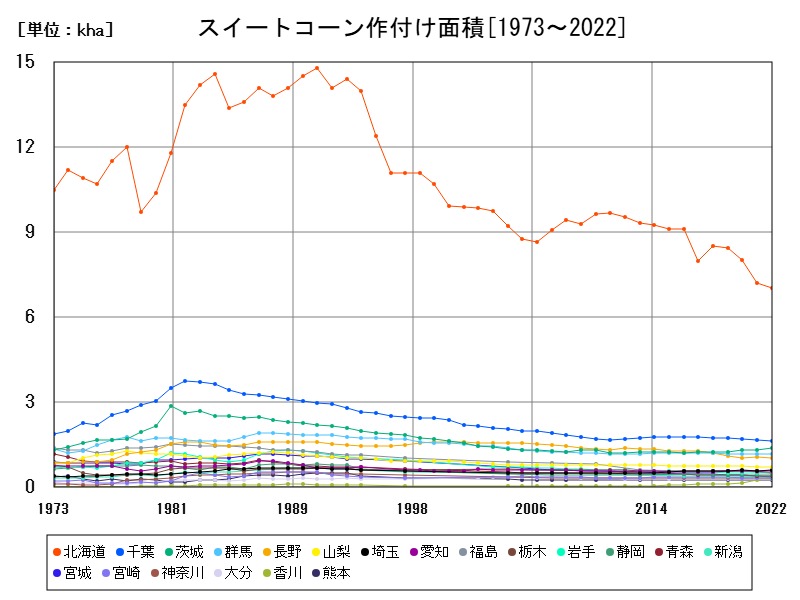

2022年のスイートコーン作付け面積は21.3千haで、全国的に微減。北海道が最大産地でありながら減少傾向。茨城や埼玉など都市近郊の県では直売や観光農園の需要が増加。一方、栃木・福島では担い手不足や気象影響による減少が顕著。今後は高付加価値化とスマート農業が鍵。

スイートコーンの栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 21.3 | 100 | -0.93 | |

| 1 | 北海道 | 7.04 | 33.05 | -2.358 |

| 2 | 千葉 | 1.63 | 7.653 | -2.976 |

| 3 | 茨城 | 1.37 | 6.432 | +3.788 |

| 4 | 群馬 | 1.19 | 5.587 | +0.847 |

| 5 | 長野 | 1.05 | 4.93 | -0.943 |

| 6 | 山梨 | 0.709 | 3.329 | -2.61 |

| 7 | 埼玉 | 0.609 | 2.859 | +3.046 |

| 8 | 愛知 | 0.57 | 2.676 | -0.175 |

| 9 | 福島 | 0.52 | 2.441 | -4.059 |

| 10 | 栃木 | 0.512 | 2.404 | -10.49 |

| 11 | 岩手 | 0.49 | 2.3 | -3.162 |

| 12 | 静岡 | 0.43 | 2.019 | -3.153 |

| 13 | 青森 | 0.41 | 1.925 | +2.5 |

| 14 | 新潟 | 0.375 | 1.761 | -4.092 |

| 15 | 宮城 | 0.367 | 1.723 | -9.158 |

| 16 | 宮崎 | 0.331 | 1.554 | -1.488 |

| 17 | 神奈川 | 0.32 | 1.502 | -0.621 |

| 18 | 大分 | 0.3 | 1.408 | -2.28 |

| 19 | 香川 | 0.28 | 1.315 | +4.869 |

| 20 | 熊本 | 0.25 | 1.174 | +0.402 |

| 21 | 長崎 | 0.217 | 1.019 | +35.63 |

| 22 | 秋田 | 0.21 | 0.986 | -8.696 |

| 23 | 徳島 | 0.21 | 0.986 | +1.449 |

| 24 | 山形 | 0.21 | 0.986 | -8.696 |

| 25 | 岐阜 | 0.208 | 0.977 | -18.43 |

| 26 | 東京 | 0.196 | 0.92 | -2 |

| 27 | 三重 | 0.142 | 0.667 | -1.389 |

| 28 | 福岡 | 0.14 | 0.657 | +3.704 |

| 29 | 広島 | 0.14 | 0.657 | |

| 30 | 兵庫 | 0.115 | 0.54 | +0.877 |

| 31 | 愛媛 | 0.108 | 0.507 | -12.2 |

| 32 | 鳥取 | 0.074 | 0.347 | -2.632 |

| 33 | 島根 | 0.065 | 0.305 | -9.722 |

| 34 | 岡山 | 0.064 | 0.3 | +14.29 |

| 35 | 鹿児島 | 0.059 | 0.277 | -16.9 |

| 36 | 高知 | 0.05 | 0.235 | -3.846 |

| 37 | 京都 | 0.045 | 0.211 | -6.25 |

| 38 | 福井 | 0.037 | 0.174 | -2.632 |

| 39 | 奈良 | 0.036 | 0.169 | |

| 40 | 大阪 | 0.034 | 0.16 | -5.556 |

| 41 | 佐賀 | 0.034 | 0.16 | -2.857 |

| 42 | 滋賀 | 0.032 | 0.15 | -3.03 |

| 43 | 山口 | 0.029 | 0.136 | +7.407 |

| 44 | 沖縄 | 0.026 | 0.122 | -21.21 |

| 45 | 和歌山 | 0.023 | 0.108 | -14.81 |

| 46 | 富山 | 0.022 | 0.103 | -18.52 |

| 47 | 石川 | 0.018 | 0.0845 | +5.882 |

詳細なデータとグラフ

スイートコーンの現状と今後

2022年のスイートコーンの全国作付け面積は21.3千haで、前年比-0.93%とやや微減しました。野菜の中では比較的広い作付け面積を持ち、地域性や品種の多様性が魅力です。主要用途は生鮮販売と加工(冷凍・缶詰)であり、両者の需要バランスによって作付けの地域差が生まれています。

減少傾向の主因は以下の通りです:

-

農業従事者の高齢化と担い手不足

-

獣害(特にハクビシン・イノシシ・カラス)の増加

-

気象の不安定化(梅雨時期の長雨、猛暑等)

-

小売価格の低迷に対する生産者の収益不安

北海道 — 圧倒的主力産地の地位と課題

作付け面積:7.04千ha(全国の約33%)|前年比:-2.358%

北海道は、広大な土地と冷涼な気候を活かし、スイートコーン栽培で他地域を圧倒しています。特に道東・道央では大規模農場による機械化された栽培が行われ、加工・冷凍用向けの原料供給地として国内外に重要な役割を果たしています。

しかし、面積の割に減少率が高めである点は注目に値します。人手不足、耕作放棄地化、輸送コストの増加が主な要因で、今後は生産の集約化や契約栽培の強化が不可欠とされます。

関東圏の台頭と直売重視の動き

千葉県(1.63千ha、-2.976%)・茨城県(1.37千ha、+3.788%)・群馬県(1.19千ha、+0.847%)・埼玉県(0.609千ha、+3.046%)

これらの県では、首都圏市場をターゲットにした早出し・直売型のスイートコーン栽培が盛んです。特に茨城・埼玉は収穫時期をずらす技術が進んでおり、6月~7月を中心に高単価で出荷できる体制が整っています。

茨城と埼玉は前年比で増加しており、若手農家の3入や観光農園との連携が背景にあると考えられます。1方で千葉県は減少しており、農地転用の進行や他作物(落花生・枝豆など)への転換が影響している可能性があります。

内陸高冷地(長野・山梨)の優位性と持続性

長野県(1.05千ha、-0.943%)・山梨県(0.709千ha、-2.61%)

長野や山梨は昼夜の寒暖差と夏場の冷涼な気候を活かし、高糖度で味の良いスイートコーンを栽培しています。高原野菜として直売所や高級スーパーへの出荷に強みがあり、ブランド化も進んでいます。

ただし、両県とも微減傾向であり、獣害被害(特にクマ・シカ)や資材高騰が影響しているとみられます。今後は有機・減農薬型の高付加価値栽培への転換が、差別化のカギになります。

福島・栃木・愛知の現状と課題

福島県(0.52千ha、-4.059%)・栃木県(0.512千ha、-10.49%)・愛知県(0.57千ha、-0.175%)

これらの地域はかつては関東・中部向けの出荷地として機能していましたが、2022年は特に栃木県の減少(-10.49%)が目立ちます。これは生産者の減少や、トマト・ピーマンなど他作物への転換、または気候変動の影響と考えられます。

愛知は減少幅が小さく、温暖な気候を活かした早期出荷が強みです。ただし全体的には生産の高齢化が進んでおり、次世代への技能継承が課題となっています。

将来の展望と戦略的方向性

スイートコーンは、機械化しやすく労働負担の少ない作物である1方、気象や害獣によるリスクも大きく、今後の安定生産には以下のような戦略が求められます:

主な展望と方向性

-

スマート農業の導入による作業効率化

-

鳥獣害対策の機械・設備支援の強化

-

ブランド化による価格競争からの脱却

-

契約栽培による価格安定

-

若手・移住者への栽培技術移転と新規就農支援

また、加工用コーンとのすみ分けや、冷凍・真空パック技術との組み合わせによって、収穫後のロスを減らすモデルの構築が今後の課題とチャンスの両面を握っています。

コメント