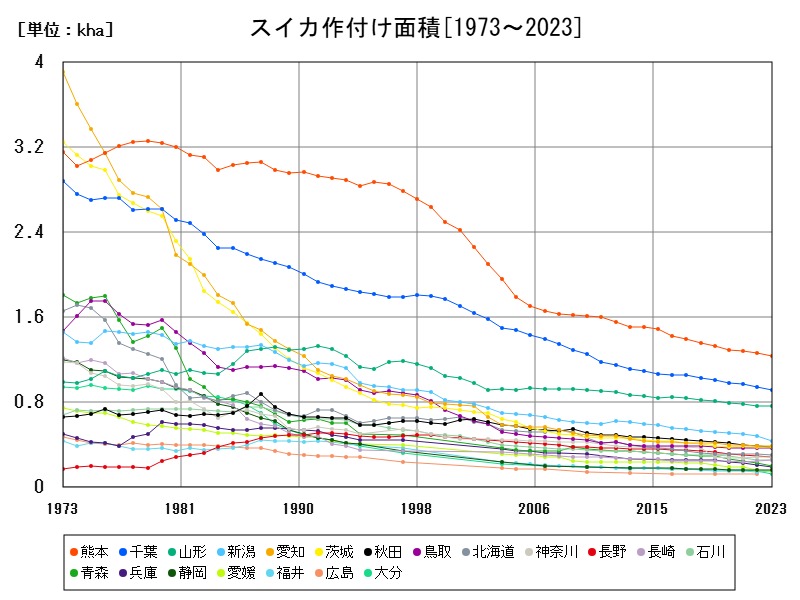

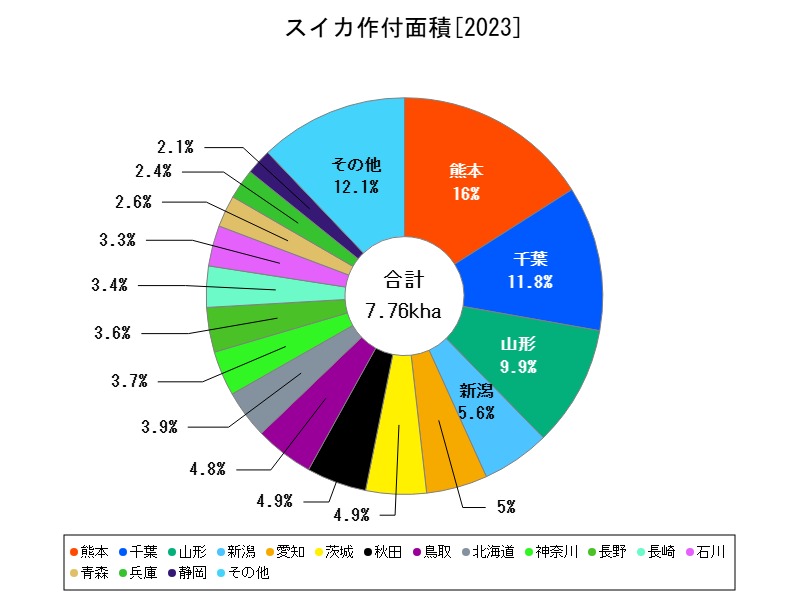

日本のスイカ作付け面積は8.69khaで減少傾向にあり、熊本や千葉が主力産地です。茨城や神奈川では増加傾向も見られますが、多くの地域で高齢化や収益性の低下が課題となっています。今後はブランド化とスマート農業による生産性向上が必要です。

スイカの栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 8.69 | 100 | -2.796 | |

| 1 | 熊本 | 1.24 | 14.27 | -1.587 |

| 2 | 千葉 | 0.916 | 10.54 | -3.273 |

| 3 | 山形 | 0.765 | 8.803 | |

| 4 | 新潟 | 0.432 | 4.971 | -10 |

| 5 | 愛知 | 0.387 | 4.453 | -1.527 |

| 6 | 茨城 | 0.383 | 4.407 | +1.323 |

| 7 | 秋田 | 0.379 | 4.361 | -1.558 |

| 8 | 鳥取 | 0.372 | 4.281 | -0.535 |

| 9 | 北海道 | 0.306 | 3.521 | -3.774 |

| 10 | 神奈川 | 0.284 | 3.268 | +0.709 |

| 11 | 長野 | 0.283 | 3.257 | -4.068 |

| 12 | 長崎 | 0.26 | 2.992 | +3.586 |

| 13 | 石川 | 0.257 | 2.957 | -1.154 |

| 14 | 青森 | 0.201 | 2.313 | -11.06 |

| 15 | 兵庫 | 0.19 | 2.186 | -9.524 |

| 16 | 静岡 | 0.162 | 1.864 | |

| 17 | 愛媛 | 0.152 | 1.749 | -6.173 |

| 18 | 福井 | 0.149 | 1.715 | +0.676 |

| 19 | 大分 | 0.125 | 1.438 | -18.83 |

| 20 | 福岡 | 0.099 | 1.139 | |

| 21 | 山口 | 0.08 | 0.921 | -3.614 |

| 22 | 奈良 | 0.077 | 0.886 | -1.282 |

| 23 | 和歌山 | 0.075 | 0.863 | -8.537 |

| 24 | 鹿児島 | 0.068 | 0.783 | -5.556 |

| 25 | 滋賀 | 0.064 | 0.736 | -3.03 |

| 26 | 岡山 | 0.051 | 0.587 | -1.923 |

詳細なデータとグラフ

スイカの現状と今後

スイカは夏を代表する果物であり、全国各地で栽培されています。2023年の全国作付け面積は8.69khaで、前年から-2.796%と減少傾向を示しています。高温多湿な気候や大型施設を必要としない露地栽培が多い1方で、高齢化、後継者不足、気象リスクなどによる作付け面積の縮小が進んでいます。

熊本県:日本1の作付け面積を誇る主産地

熊本県は1.24khaで全国首位のスイカ栽培面積を誇ります。温暖な気候と火山灰土壌を生かした高品質スイカの生産地であり、「植木スイカ」などのブランドが知られています。ただし、2023年は前年比-1.587%と微減しており、今後も担い手確保と施設の維持が課題です。

千葉県:都市近郊型スイカの大産地

千葉県(0.916kha)は関東圏で最も作付けが多い県です。東京圏への供給基地としての役割が大きく、輸送コストの低さと直販の利便性が魅力です。しかし、前年比-3.273%とやや大きめの減少が見られ、都市化による農地縮小や人手不足が影響しています。

山形県:涼しい気候と高糖度スイカ

山形県(0.765kha)は東北地域の中でも冷涼な気候を生かし、糖度の高いスイカが栽培されています。作付け面積は横ばい傾向にありますが、高齢農家が多く、今後の維持には若年層への技術継承が不可欠です。

新潟県:急激な減少の背景

新潟県は0.432khaと比較的中規模ながら、前年比-10%という大幅減少が目立ちます。要因としては、販売価格の伸び悩み、収益性の低下、気候不順などが考えられ、脱スイカ志向が1部で広がっている可能性があります。

愛知・茨城県:安定供給を支える中規模産地

愛知県(0.387kha、前年比-1.527%)と茨城県(0.383kha、+1.323%)は、ともに首都圏・中部圏への供給拠点として機能しています。特に茨城県はわずかに作付け面積を増加させており、需要のある地域への出荷を強化している傾向がうかがえます。

秋田・鳥取県:地域特性を生かしたブランド化

秋田県(0.379kha、-1.558%)や鳥取県(0.372kha、-0.535%)は、比較的規模は小さいものの、「でんすけすいか」(北海道)や「大栄すいか」(鳥取)のようなブランド化で知名度があります。今後はこうしたブランド戦略の強化と観光農業の連携が鍵となるでしょう。

北海道:短い夏と高品質スイカ

北海道は0.306khaで、冷涼な気候を逆手に取った高糖度スイカの栽培が盛んですが、前年比-3.774%と減少幅はやや大きめです。短い栽培期間と収穫時期の集中が課題で、効率化と収益安定策が求められます。

神奈川県:都市農業としてのポテンシャル

神奈川県は0.284khaで規模としてはやや小さいものの、+0.709%の増加が見られます。都市近郊での需要に応える形で、直売所や観光農園との連携が進んでおり、今後も消費者との距離の近さを活かした展開が期待されます。

将来展望:高品質・高付加価値化がカギ

今後のスイカ栽培は、大規模露地栽培による単価勝負から、ブランド化・観光農園・契約栽培などによる高付加価値化が重要になります。また、気候変動による影響を受けやすい作物であるため、耐暑・耐病性に優れた品種の開発や、施設栽培へのシフトが求められる可能性があります。ドローンやセンサーなどのスマート農業技術の導入も生産性の鍵となるでしょう。

コメント