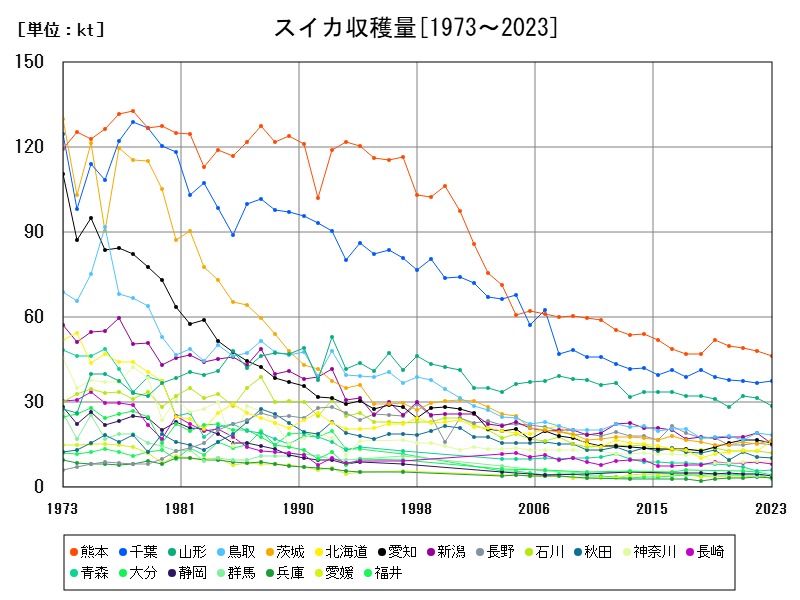

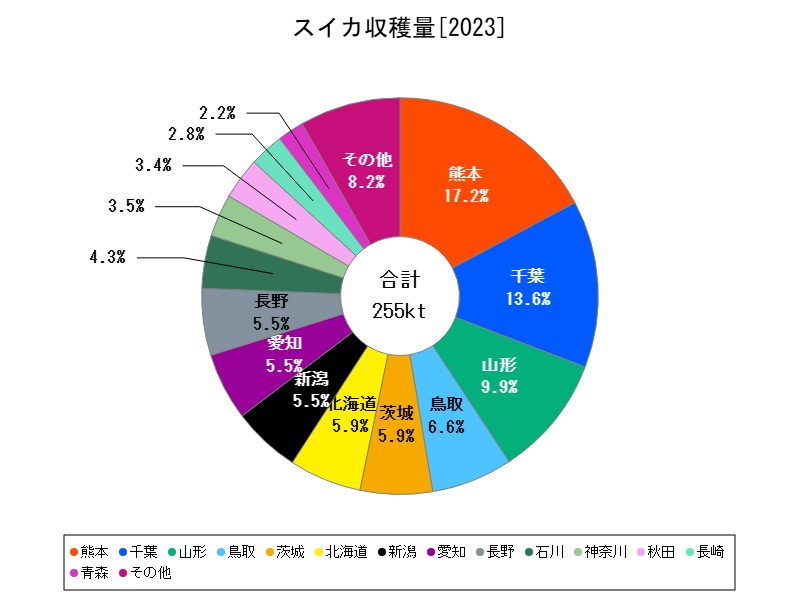

2023年のスイカ収穫量は全国で303.7千トンと減少傾向。熊本・千葉が2大産地を維持する一方、茨城・北海道が大きく伸長。山形や新潟は天候や高齢化で減少。今後は気候変動対応や省力化、周年供給体制の構築が求められる。

スイカの収穫量ランキング

| 都道府県 | 最新値[kt] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 303.7 | 100 | -3.862 | |

| 1 | 熊本 | 46.5 | 15.31 | -3.125 |

| 2 | 千葉 | 37.5 | 12.35 | +1.902 |

| 3 | 山形 | 28.6 | 9.417 | -8.917 |

| 4 | 鳥取 | 18.4 | 6.059 | -3.158 |

| 5 | 茨城 | 16.7 | 5.499 | +9.15 |

| 6 | 北海道 | 16.2 | 5.334 | +27.56 |

| 7 | 愛知 | 15.6 | 5.137 | -7.143 |

| 8 | 新潟 | 15.2 | 5.005 | -20 |

| 9 | 長野 | 14.8 | 4.873 | -5.128 |

| 10 | 石川 | 12.2 | 4.017 | -5.426 |

| 11 | 秋田 | 10.5 | 3.457 | -2.778 |

| 12 | 神奈川 | 9.34 | 3.075 | -0.214 |

| 13 | 長崎 | 8.14 | 2.68 | -9.455 |

| 14 | 青森 | 6.19 | 2.038 | +9.171 |

| 15 | 大分 | 4.3 | 1.416 | -20.66 |

| 16 | 静岡 | 4.15 | 1.366 | -9.783 |

| 17 | 兵庫 | 3.34 | 1.1 | -7.479 |

| 18 | 愛媛 | 3.15 | 1.037 | -19.23 |

| 19 | 福井 | 2.94 | 0.968 | -37.31 |

| 20 | 福岡 | 2.53 | 0.833 | +3.265 |

| 21 | 鹿児島 | 2.16 | 0.711 | |

| 22 | 和歌山 | 1.82 | 0.599 | -19.47 |

| 23 | 奈良 | 1.78 | 0.586 | -9.645 |

| 24 | 山口 | 1.54 | 0.507 | -3.145 |

| 25 | 滋賀 | 1.09 | 0.359 | +0.926 |

| 26 | 岡山 | 0.857 | 0.282 | -11.83 |

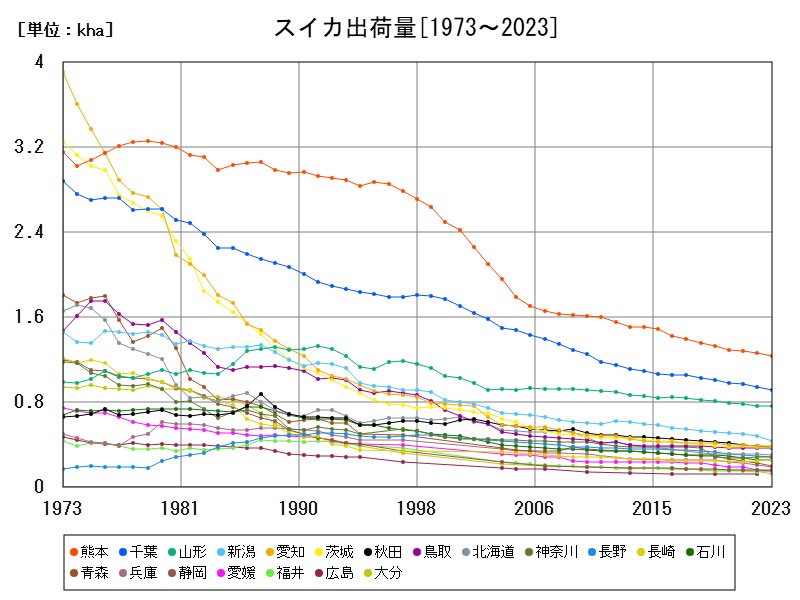

スイカの出荷量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 26.5 | 100 | -3.249 | |

| 1 | 熊本 | 4.38 | 16.53 | -3.097 |

| 2 | 千葉 | 3.47 | 13.09 | +2.36 |

| 3 | 山形 | 2.52 | 9.509 | -8.029 |

| 4 | 鳥取 | 1.69 | 6.377 | -3.429 |

| 5 | 茨城 | 1.5 | 5.66 | +9.489 |

| 6 | 北海道 | 1.5 | 5.66 | +28.21 |

| 7 | 新潟 | 1.41 | 5.321 | -17.54 |

| 8 | 愛知 | 1.4 | 5.283 | -7.285 |

| 9 | 長野 | 1.39 | 5.245 | -4.795 |

| 10 | 石川 | 1.1 | 4.151 | -5.983 |

| 11 | 神奈川 | 0.884 | 3.336 | -0.113 |

| 12 | 秋田 | 0.868 | 3.275 | -2.691 |

| 13 | 長崎 | 0.713 | 2.691 | -8.824 |

| 14 | 青森 | 0.551 | 2.079 | +9.325 |

| 15 | 大分 | 0.339 | 1.279 | -20.61 |

| 16 | 静岡 | 0.327 | 1.234 | -9.917 |

| 17 | 福井 | 0.268 | 1.011 | -36.04 |

| 18 | 愛媛 | 0.238 | 0.898 | -22.48 |

| 19 | 福岡 | 0.194 | 0.732 | +4.301 |

| 20 | 鹿児島 | 0.18 | 0.679 | +2.273 |

| 21 | 和歌山 | 0.16 | 0.604 | -12.57 |

| 22 | 山口 | 0.103 | 0.389 | -2.83 |

| 23 | 奈良 | 0.0972 | 0.367 | -8.302 |

| 24 | 兵庫 | 0.0795 | 0.3 | -7.451 |

| 25 | 滋賀 | 0.053 | 0.2 | +0.952 |

| 26 | 岡山 | 0.0522 | 0.197 | -11.82 |

詳細なデータとグラフ

スイカの現状と今後

2023年の全国スイカ収穫量は303.7千トン(前年比 -3.862%)、出荷量は265千トン(前年比 -3.249%)と、いずれも減少傾向を示しました。この減少は1時的な天候要因(冷夏・日照不足など)や、作付面積の縮小、生産者の高齢化などの構造的課題が背景にあります。

1方で、1部の県では生産量が増加しており、地域によって回復力や戦略の違いが見て取れます。特に茨城や北海道では、大幅な増加がみられ、将来に向けた拡大余地を示しています。

熊本県—国内最大のスイカ産地の現状と課題

-

収穫量:46.5kt(前年比 -3.125%)

-

出荷量:4.38万t(前年比 -3.097%)

熊本県は全国トップのスイカ産地であり、冬~春どりの施設栽培が盛んです。「春のスイカは熊本から」と言われるほど早出し需要に強く、全国市場への供給基地となっています。

ただし、近年は気温上昇による品質低下や裂果の増加、施設老朽化の課題が深刻化。今後はスマート農業導入や若手農業者の育成がカギを握ります。

千葉県—都市近郊型農業の強みと安定成長

-

収穫量:37.5kt(前年比 +1.902%)

-

出荷量:3.47万t(前年比 +2.36%)

千葉県は首都圏に近接する地の利を活かし、新鮮なスイカをすぐに消費地へ届ける「地産地消モデル」で安定した需要を確保しています。露地栽培が中心ながら、技術的成熟により安定生産が可能です。

近年も増加傾向で、規模の維持と品質向上のバランスが取れた持続可能な地域モデルとして注目されます。

山形県—夏スイカの1大産地も天候リスクに弱い

-

収穫量:28.6kt(前年比 -8.917%)

-

出荷量:2.52万t(前年比 -8.029%)

山形は夏季のスイカ生産で全国的なブランド力を持つ地域で、「尾花沢スイカ」などが有名です。しかし、2023年は気象の不安定化(長雨・低温など)による大幅減収が見られました。

高品質を維持するために厳しい選果基準を設けていることもあり、品質管理の厳しさと自然条件の影響が収量に直結しやすい構造です。温暖化対策と栽培時期分散が必要です。

茨城・北海道—近年注目される成長産地

茨城県

-

収穫量:16.7kt(前年比 +9.15%)

-

出荷量:1.5万t(前年比 +9.489%)

近年、生産体制の再編や大型化が進み、茨城県は強い回復基調を見せています。東京市場に近く、輸送コストと鮮度の優位性もあり、新規3入者の増加も報告されています。

北海道

-

収穫量:16.2kt(前年比 +27.56%)

-

出荷量:1.5万t(前年比 +28.21%)

北海道は近年、冷涼な気候を活かして夏の中後半に需要が高まる「時期分散型」の供給が注目されています。特に温暖化が進む中で、夏場の気温がスイカに最適化されつつあることも増加の背景です。

今後は、北海道産スイカのブランド確立と物流効率化が拡大の鍵となるでしょう。

その他の地域—下降傾向と持続性への課題

以下の県では、2023年に大きく収量が落ち込んでおり、地域の構造的課題が浮き彫りとなっています:

-

鳥取県(-3.158%):全国屈指のスイカの品質を誇るが、高齢化や栽培面積縮小が影響。

-

愛知県(-7.143%):都市化の影響で農地確保が課題。農家の高齢化も進行。

-

新潟県(-20%):気象要因による打撃が大きく、施設化の遅れも影響。

-

長野県(-5.128%)、石川県(-5.426%):山間部中心の産地で、台風や水害など自然災害への脆弱性が課題。

これらの地域では、施設栽培の導入支援や流通強化による収益性の改善が求められます。

スイカ生産の将来予測と必要な対応

気候変動への柔軟な対応

スイカは高温を好む作物ですが、極端な高温・乾燥・突風などには非常に弱く、露地栽培においては年ごとの生産量変動が大きくなっています。今後は、遮光ネットや高設ベンチ栽培の導入、さらには気象予測と連動した栽培管理の重要性が高まるでしょう。

消費の分散と需要喚起

スイカは「夏の風物詩」としての季節性が強く、出荷時期が1極集中しているのが課題です。早出し(春)や遅出し(秋口)品種の導入により、マーケットの拡張と価格の安定化が期待されます。

労働力の確保と省力化

スイカは重く、収穫・運搬に人手が必要な作物です。特に中山間地域では、高齢化と労働負担の重さが大きな障壁です。収穫補助機や搬送機、AIによる選果機導入が進めば、省力・省人化が進むと同時に若手の3入ハードルも下がります。

コメント