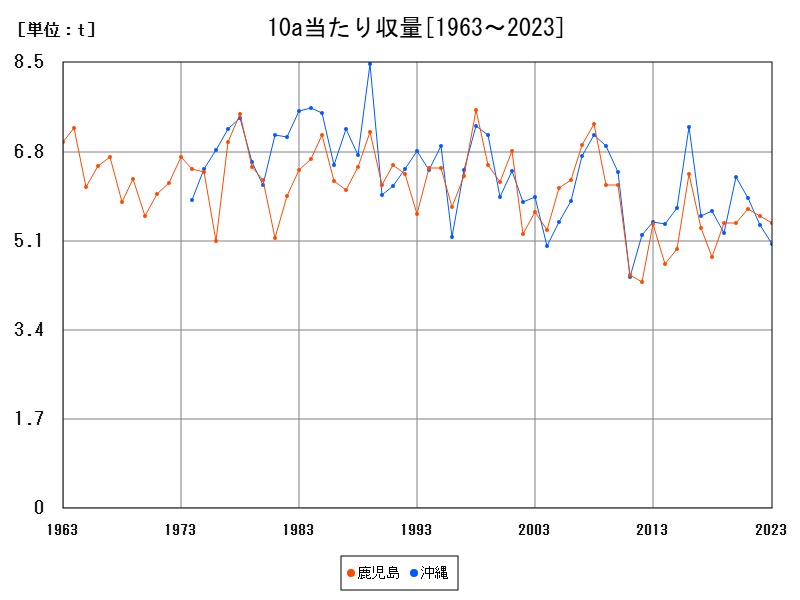

2023年のサトウキビの10a当たり収量は全国平均5,210kgで前年比4.93%減。鹿児島は全国最高の5,440kg、沖縄は5,030kgとやや低下。気象や労働力不足が影響しており、今後は機械化や品種改良、担い手支援が収量維持の鍵となる。

10a当たり収量のランキング

| 都道府県 | 最新値[kg] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 5210 | 100 | -4.927 | |

| 1 | 鹿児島 | 5440 | 104.4 | -2.509 |

| 2 | 沖縄 | 5030 | 96.55 | -6.679 |

詳細なデータとグラフ

10a当たり収量の現状と今後

2023年の日本全体におけるサトウキビの10a当たり収量は5,210kgで、前年から約4.93%の減少を記録しました。この収量の変動には、気象要因、品種特性、農業労働環境の変化、栽培管理技術の差などが複合的に影響しています。全国平均としては、長期的には5,000〜5,500kgの範囲で推移しており、比較的安定した収量水準にあるといえます。

鹿児島県 ― 国内最高収量の地域

鹿児島県では、2023年の10a当たり収量が5,440kgとなり、全国平均を4.4%上回っています。前年からは2.51%の減少となりましたが、依然として国内最高水準を維持しています。奄美群島など温暖な気候に加え、品種選抜・機械化の推進、施肥管理や間断灌水などの技術導入が進んでいることが背景にあります。さらに、農業法人の導入や大規模化による効率的な管理が、収量維持に貢献しています。

沖縄県 ― 栽培面積最大でも収量は減少傾向

沖縄県では、収量が10aあたり5,030kgとなり、前年より6.68%減少しました。これは全国平均を下回る水準で、主に台風や干ばつの影響、耕作放棄地の増加、収穫タイミングの分散などが原因と考えられます。沖縄の離島地域では労働力の確保が難しく、高齢化による手入れの不十分な圃場も増えており、平均的な単位収量を引き下げていると見られます。

気象・技術・経済が与える影響

サトウキビは気象条件に非常に敏感な作物であり、特に台風の直撃や干ばつは収量に大きな影響を与えます。2023年の収量減少も、夏季の高温・乾燥や収穫期の降雨による品質低下などが影響した可能性があります。また、収穫の機械化や肥培管理の自動化技術の導入状況にも地域差があり、それが収量に反映されています。

将来の展望と生産性向上への鍵

今後のサトウキビの収量動向については、以下のような課題と展望が挙げられます。

-

機械化の更なる普及:省力化による栽培管理の徹底が必要。

-

気象変動への適応:耐病性・耐干性の強い品種導入が鍵。

-

担い手支援と法人化の推進:大規模かつ効率的な管理体制の整備。

-

技術指導の強化:施肥設計や病害虫防除における科学的管理の徹底。

収量水準は気象の影響を受けつつも、技術導入次第では改善が期待されます。特に鹿児島では引き続き安定した収量維持が見込まれ、沖縄も政策的支援次第で持ち直しが期待されます。

コメント