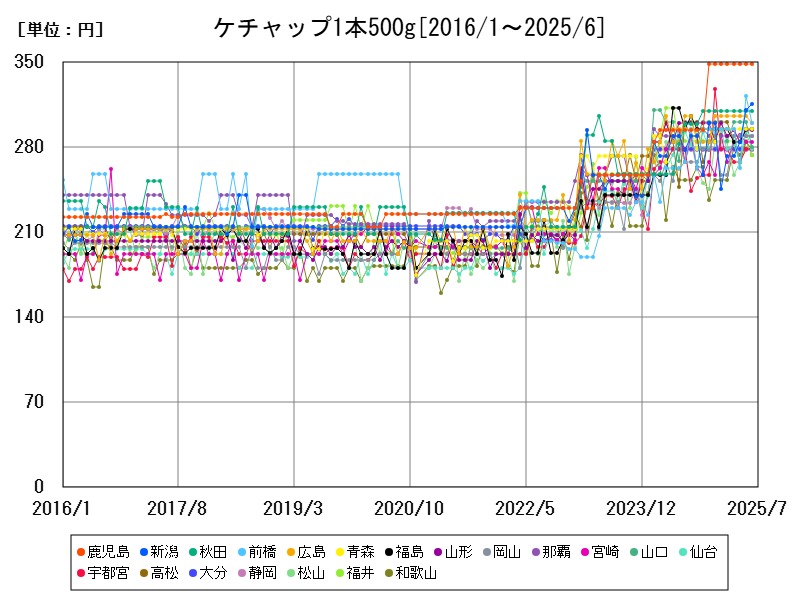

2025年5月のケチャップ1本500gの全国平均価格は278.5円。九州や東北、北関東の地方都市で特に高く、鹿児島や前橋では20%を超える大幅な価格上昇が見られる。原材料価格の高騰や物流コスト増加が価格上昇の主因。今後は生産効率向上やサプライチェーン改善が価格安定の鍵となる。

都市別のケチャップ1本500gの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 271.9 | +0.908 | |

| 1 | 鹿児島 | 349 | +18.71 |

| 2 | 新潟 | 316 | +9.343 |

| 3 | 秋田 | 310 | +9.541 |

| 4 | 広島 | 300 | +5.634 |

| 5 | 前橋 | 300 | +14.07 |

| 6 | 青森 | 295 | |

| 7 | 福島 | 295 | -5.449 |

| 8 | 山形 | 294 | -2 |

| 9 | 那覇 | 289 | |

| 10 | 岡山 | 289 | +1.761 |

| 11 | 宮崎 | 284 | -3.729 |

| 12 | 山口 | 280 | +4.089 |

| 13 | 高松 | 279 | +12.96 |

| 14 | 宇都宮 | 279 | |

| 15 | 大分 | 279 | |

| 16 | 仙台 | 279 | -4.778 |

| 17 | 静岡 | 278 | |

| 18 | 松山 | 278 | +6.107 |

| 19 | 福井 | 274 | -3.86 |

| 20 | 和歌山 | 274 | +8.3 |

| 21 | 鳥取 | 273 | -5.536 |

| 22 | 盛岡 | 273 | +4.198 |

| 23 | 水戸 | 273 | |

| 24 | 長崎 | 269 | +4.264 |

| 25 | 福岡 | 269 | +9.35 |

| 26 | 甲府 | 269 | -3.929 |

| 27 | 札幌 | 266 | |

| 28 | 東京都区部 | 264 | |

| 29 | 富山 | 263 | -1.866 |

| 30 | さいたま | 263 | |

| 31 | 熊本 | 259 | +0.388 |

| 32 | 長野 | 258 | +0.389 |

| 33 | 大阪 | 258 | -0.386 |

| 34 | 高知 | 257 | -7.554 |

| 35 | 神戸 | 257 | |

| 36 | 津 | 257 | -5.861 |

| 37 | 松江 | 257 | -7.554 |

| 38 | 岐阜 | 257 | -2.281 |

| 39 | 千葉 | 257 | -5.861 |

| 40 | 佐賀 | 257 | +4.049 |

| 41 | 京都 | 257 | |

| 42 | 奈良 | 256 | -2.29 |

| 43 | 大津 | 252 | +2.439 |

| 44 | 横浜 | 246 | -6.107 |

| 45 | 金沢 | 241 | -2.429 |

| 46 | 名古屋 | 231 | -2.119 |

| 47 | 徳島 | 217 | +4.831 |

詳細なデータとグラフ

ケチャップの小売価格の相場と推移

2025年5月時点でのケチャップ1本500gの全国平均価格は278.5円です。都市別に見ると、9州・東北・北関東を中心に価格が高めに推移しており、上位の都市は以下の通りです。

-

鹿児島:349円

-

前橋:322円

-

新潟:311円

-

秋田:310円

-

水戸:306円

-

広島:306円

-

熊本:301円

-

松江:301円

-

山口:301円

-

青森:295円

地域によっては300円を超える都市も多く、全国平均を大きく上回る価格帯となっています。

前年同月比の価格推移と増減傾向

全国平均の前年同月比は+3.201%の上昇です。都市別では大きく異なる動きが見られます。

-

鹿児島:+18.71%(大幅上昇)

-

前橋:+22.43%(大幅上昇)

-

新潟:+7.612%(上昇)

-

秋田:+20.16%(大幅上昇)

-

水戸:+12.09%(上昇)

-

広島:+7.746%(上昇)

-

熊本:+3.793%(微増)

-

松江:+14.89%(大幅上昇)

東北地方や北関東、9州の1部では特に高い伸びを示しており、全国的な価格上昇傾向を牽引しています。

都市別の価格傾向と背景分析

9州・東北地方の価格高騰

鹿児島、熊本、秋田、青森などで価格が高く、さらに前年から20%近い上昇率を示す都市もあります。原材料の輸送コスト増加や地元の需要増、供給網の制約が影響していると推察されます。

北関東・中国地方の安定と上昇

前橋、水戸、広島、松江は全国平均を上回る価格で、地域特性や物流費、競争環境の違いが価格形成に影響しています。

新潟の堅調な価格維持

新潟は平均価格を少し上回り、前年比で7%程度の増加。地域の生産量や消費傾向が価格を支えています。

価格変動の主な要因

原材料価格の変動

トマトや砂糖などの主要原料価格の上昇がケチャップ価格に反映されており、特に輸入依存の原材料は国際情勢の影響を受けやすいです。

物流コストの影響

地方都市ほど輸送距離が長くなりがちで、燃料費や人件費の高騰が価格押上げ要因となっています。

消費者の需要変化

地元特産品としての需要増や、健康志向の高まりから無添加やオーガニック製品への需要が増え、高価格帯の商品展開が進んでいます。

今後の展望と課題

ケチャップの価格は原材料価格や物流費の動向に左右されるため、安定供給と価格抑制のためには生産効率の向上やサプライチェーンの最適化が課題です。また、地域別の価格格差是正も市場の重要テーマとなるでしょう。消費者ニーズに対応した高付加価値商品の開発も期待されます。

コメント