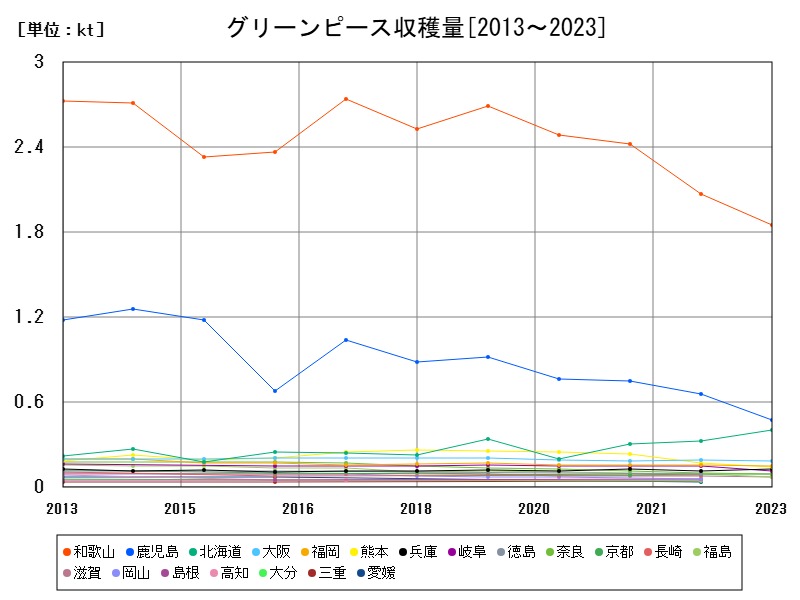

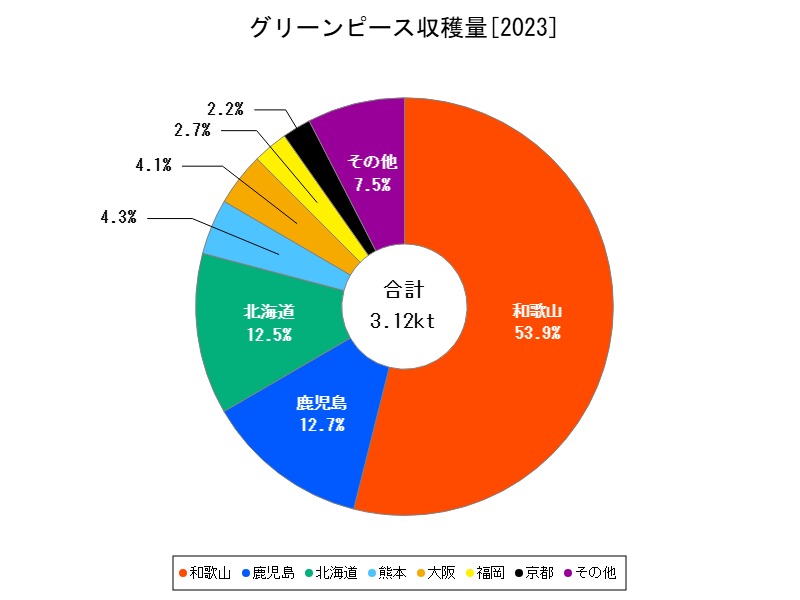

2023年の日本におけるグリーンピースの収穫量は4.41千tで、前年比10%の減少。最大産地の和歌山県は約42%を占めつつも前年割れ。北海道は+22.94%と唯一大幅増。鹿児島・岐阜・熊本などは2桁減少し、生産の地域偏在と気象条件への依存が浮き彫りとなった。今後は温暖化の影響により収穫時期や作型の見直し、寒冷地での拡大が進む見通し。担い手の確保と省力技術の導入も重要な鍵となる。

グリーンピースの収穫量ランキング

| 都道府県 | 最新値[kt] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 4.41 | 100 | -10 | |

| 1 | 和歌山 | 1.85 | 41.95 | -10.63 |

| 2 | 鹿児島 | 0.478 | 10.84 | -27.25 |

| 3 | 北海道 | 0.402 | 9.116 | +22.94 |

| 4 | 大阪 | 0.188 | 4.263 | -1.053 |

| 5 | 福岡 | 0.15 | 3.401 | -3.846 |

| 6 | 熊本 | 0.144 | 3.265 | -16.28 |

| 7 | 兵庫 | 0.13 | 2.948 | +13.04 |

| 8 | 岐阜 | 0.112 | 2.54 | -24.83 |

| 9 | 奈良 | 0.092 | 2.086 | -8.911 |

| 10 | 京都 | 0.091 | 2.063 | -2.151 |

| 11 | 福島 | 0.076 | 1.723 | -18.28 |

| 12 | 滋賀 | 0.072 | 1.633 | -6.494 |

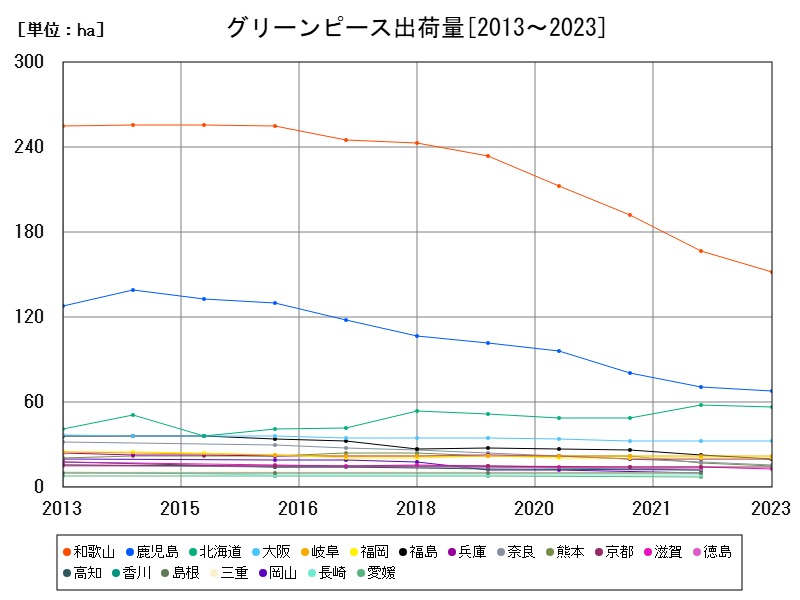

グリーンピースの出荷量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 0.353 | 100 | -9.021 | |

| 1 | 和歌山 | 0.168 | 47.59 | -8.197 |

| 2 | 鹿児島 | 0.0396 | 11.22 | -32.99 |

| 3 | 北海道 | 0.0389 | 11.02 | +23.89 |

| 4 | 熊本 | 0.0134 | 3.796 | -16.25 |

| 5 | 大阪 | 0.0128 | 3.626 | +21.9 |

| 6 | 福岡 | 0.0085 | 2.408 | -3.409 |

| 7 | 京都 | 0.0069 | 1.955 | -1.429 |

| 8 | 福島 | 0.0059 | 1.671 | -22.37 |

| 9 | 兵庫 | 0.0052 | 1.473 | +13.04 |

| 10 | 奈良 | 0.0045 | 1.275 | -8.163 |

| 11 | 岐阜 | 0.0042 | 1.19 | -25 |

| 12 | 滋賀 | 0.0037 | 1.048 | -7.5 |

詳細なデータとグラフ

グリーンピースの現状と今後

グリーンピース(青えんどう)は、冷涼な気候を好み、春先の短期間で育つマメ科野菜です。主に秋まき春どりの露地栽培が行われ、耐寒性がある反面、高温には弱いという特徴があります。これにより、収穫時期が限られ、気温や降水量に強く左右されるため、年による収量変動が大きく、安定供給が難しい作物とされています。

2023年の全国動向と全体傾向

-

全国収穫量:4.41千t(前年比-10.0%)

-

全国出荷量:0.353万t(前年比-9.02%)

2023年は全国的に収穫量・出荷量ともに約1割の減少を記録しました。背景には以下の要因が考えられます:

-

温暖化による高温傾向の春先→ 着莢不良・収量減

-

異常気象(早春の高温や雨不足) → 成長期のストレス増加

-

高齢化と栽培放棄 → 労働集約型作物として敬遠される傾向

和歌山県—国内最大のグリーンピース産地

-

収穫量:1.85千t(前年比-10.63%)

-

出荷量:0.168万t(前年比-8.20%)

全国生産の約42%を占める和歌山県は、温暖な紀南地域を中心に秋まき春どり型での露地栽培が行われています。2023年も最大産地の地位を維持しましたが、10%以上の減少は大きく、春先の高温や開花期の天候不順が主因と考えられます。

施設利用が難しい作物であるため、気象リスクを受けやすい。今後は寒冷地との分業化や、1部機械化・作業負担軽減による持続可能性の確保が課題です。

北海道—唯1の大幅増産地域

-

収穫量:0.402千t(前年比+22.94%)

-

出荷量:0.0389万t(前年比+23.89%)

北海道はこれまで主に加工・冷凍向けのグリーンピースを生産していましたが、近年は気候安定性を活かした拡大傾向が見られます。2023年は冷涼な気候が適し、収量・品質ともに好調だったと考えられます。

温暖化により本州以南の生産が不安定になる中、北海道の生産地としての重要性が今後増す可能性があります。生産体制を整えれば、国産品の安定供給に大きく寄与するでしょう。

鹿児島県—南国ながら早熟栽培で存在感

-

収穫量:0.478千t(前年比-27.25%)

-

出荷量:0.0396万t(前年比-32.99%)

鹿児島県は温暖な気候を活かし、早出し出荷を行う産地として知られています。しかし、2023年は春先の異常高温による生育不良・収穫期短縮が影響し、大幅な減収となりました。

本来であれば市場価格が高騰する早期に出荷できる利点がありますが、気候変動により年々生産難度が上昇。今後は播種時期の見直しや被覆資材による気象調整が課題です。

関西圏(大阪・京都・奈良・兵庫)の地域分散とリスク

-

大阪:収穫0.188千t(-1.05%)/出荷0.0128万t(+21.9%)

-

兵庫:収穫0.13千t(+13.04%)/出荷0.0052万t(+13.04%)

-

京都:収穫0.091千t(-2.15%)/出荷0.0069万t(-1.43%)

-

奈良:収穫0.092千t(-8.91%)/出荷0.0045万t(-8.16%)

関西圏は分散的に中小規模での栽培が多く、都市近郊型の農業形態が主流です。2023年は大阪・兵庫が健闘した1方、奈良や京都では減少。これは局地的な気象条件や小規模農家の高齢化・離農が影響しています。

直売所や地産地消ニーズとの相性は良好で、高付加価値化を図る施策が今後のカギとなるでしょう。

その他注目産地と傾向

-

熊本県(収穫:0.144千t/出荷:0.0134万t)2023年は2桁減で、温暖化の影響と担い手不足の可能性が示唆されます。高品質なブランド化が重要。

-

岐阜県(収穫:0.112千t/出荷:不明)-24.83%の大幅減。中山間地域での露地栽培が中心であり、降雨量や寒暖差の影響を受けやすい。

-

福岡県(収穫:0.15千t/出荷:0.0085万t)減少幅は小さいが、9州では生産コストや競合作物の影響もあり、将来的に維持が難しい地域の1つ。

-

福島県(収穫:不明/出荷:0.0059万t)東北地方でも希少なグリーンピース生産地。寒冷な気候を活かした今後の拡大が期待されるも、-22%の出荷減は懸念材料。

今後の展望と政策的課題

気候変動への適応

温暖化により西日本での生産継続が困難になる可能性があり、今後は北海道・東北での寒冷地型生産への移行が鍵となります。

生産者の高齢化と担い手育成

手作業中心で労力を要するグリーンピース栽培は高齢者には重荷となりがち。機械化・省力技術の導入や、法人化・労働支援体制の整備が急務です。

加工・業務用需要との連携

冷凍食品や業務用需要に応じた契約栽培や加工用品種の選抜も、今後の安定化に貢献すると考えられます。

輸入品との競争と差別化

グリーンピースは輸入依存が高く、国産品は鮮度と安心感で差別化を図ることが求められます。直売や農業体験など、消費者との距離を縮める取り組みが有効です。

おわりに

グリーンピースは冷涼な気候を必要とし、日本では特定の地域に偏った生産構造となっています。2023年は全国的に減少した1方、北海道では増加するなど、気候の変化に左右されやすい作物であることが改めて示されました。今後の課題は、気候への適応・生産者支援・流通改革の3位1体での取り組みです。持続的に国内供給を維持するためには、寒冷地へのシフトや新技術の導入による生産安定化が不可欠です。

コメント