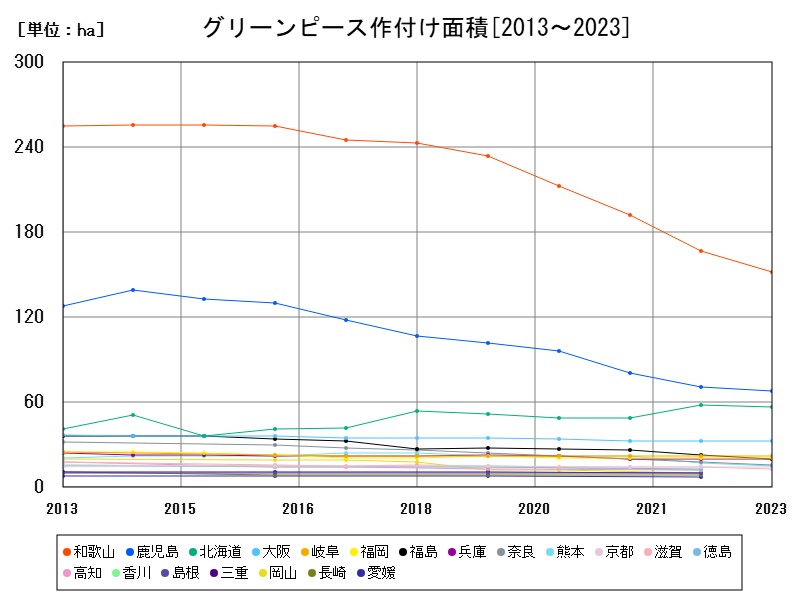

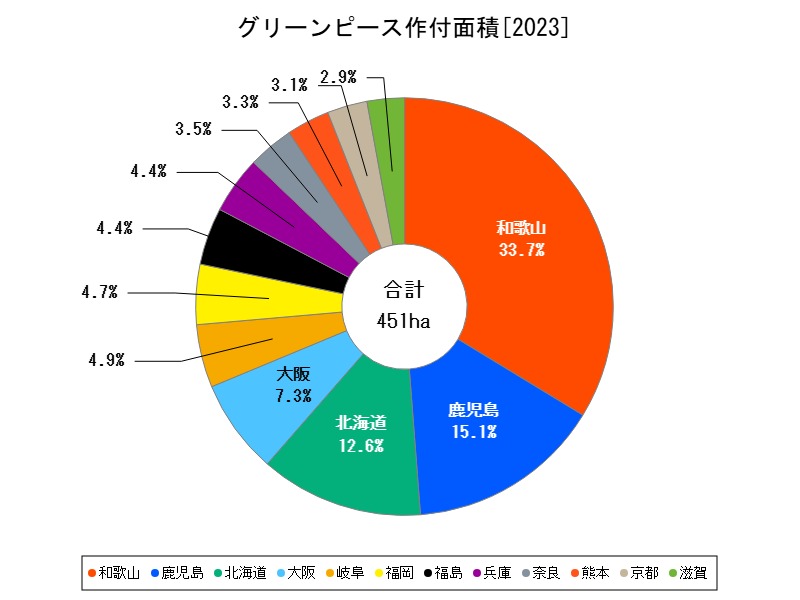

2023年のグリーンピース作付け面積は全国で0.566千ha、前年比-5.667%と減少。和歌山や鹿児島が主産地だが、高齢化と収益性低下で縮小傾向。加工業務用やブランド化などが将来の安定生産のカギとなる。

グリーンピースの栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 0.566 | 100 | -5.667 | |

| 1 | 和歌山 | 0.152 | 26.86 | -8.982 |

| 2 | 鹿児島 | 0.068 | 12.01 | -4.225 |

| 3 | 北海道 | 0.057 | 10.07 | -1.724 |

| 4 | 大阪 | 0.033 | 5.83 | |

| 5 | 岐阜 | 0.022 | 3.887 | |

| 6 | 福岡 | 0.021 | 3.71 | |

| 7 | 福島 | 0.02 | 3.534 | -13.04 |

| 8 | 兵庫 | 0.02 | 3.534 | |

| 9 | 奈良 | 0.016 | 2.827 | -11.11 |

| 10 | 熊本 | 0.015 | 2.65 | -11.76 |

| 11 | 京都 | 0.014 | 2.473 | |

| 12 | 滋賀 | 0.013 | 2.297 | -7.143 |

詳細なデータとグラフ

グリーンピースの現状と今後

グリーンピース(青エンドウ)は、春から初夏にかけて収穫されるマメ科野菜で、家庭用需要や加工用途に供されます。日本全国での2023年の作付け面積は0.566千haと、近年では縮小傾向が顕著です。前年からは-5.667%の減少となっており、小規模で高齢化が進んだ地域中心の作物として、持続可能性が課題となっています。

和歌山県:グリーンピースの最大産地としての存在感

和歌山県(0.152千ha)は、全国のグリーンピース作付け面積の約27%を占める主力産地です。温暖な気候と早春の出荷に適した地理条件が整っており、地場流通向けの生産が主軸です。

しかし、前年比では-8.982%とかなりの減少幅を記録しており、担い手不足や作業負担の大きさ(収穫は手作業中心)が課題となっていると推測されます。地元ブランド化や学校給食向けの活用など、新たな販路開拓が必要です。

鹿児島県:早出し栽培が可能な南国の地

鹿児島県(0.068千ha)は、温暖な気候を活かした冬場~初春の早出し出荷に強みがあります。施設栽培や露地栽培を組み合わせることで、他県よりも1足早く市場に供給できるのが利点です。

前年比は-4.225%で、比較的緩やかな減少ですが、燃料費の上昇や人手不足などの外的要因が今後の課題です。収益性を高めるには、他作物との複合経営による負担分散が重要です。

北海道:夏期出荷型の冷涼地栽培

北海道(0.057千ha)では、春まき夏どりのグリーンピースが中心で、冷涼な気候が病害虫リスクを低減し、安定的な品質を確保します。特に業務用や加工向け需要が根強く、契約栽培の形態も見られます。

前年比-1.724%と比較的安定しており、他県より持続可能性が高いと考えられます。今後は機械化・省力化の導入によって生産性の向上が見込まれます。

大阪府:都市近郊型の小規模栽培

大阪府(0.033千ha)は、都市農業としてのグリーンピース生産が行われており、直売所・地場流通向けが中心です。家庭菜園的な延長線での栽培も多く見られ、安定した出荷というよりも地産地消型の作物として機能しています。

作付面積は小規模なため、年ごとの変動が大きい傾向にあります。高齢化と耕地減少が続けば、将来的な生産維持は難しいと予想されます。

福島県:内陸冷涼地での春まき栽培

福島県(0.020千ha)は、内陸冷涼地の春まきグリーンピースが中心で、家庭菜園需要や地場直売向けが主体となっています。福島産は震災後の風評被害を乗り越え、地元流通を維持していますが、前年比-13.04%とかなりの減少が見られます。

今後は、若手農業者の育成や農業法人による再編によって、栽培面積の維持と品質の向上が課題となります。

奈良・熊本・兵庫など:地域自給型の縮小傾向

-

奈良県(0.016千ha、-11.11%)

-

熊本県(0.015千ha、-11.76%)

-

兵庫県(0.020千ha)

これらの地域は、いずれも家庭菜園的な栽培・直売所出荷が中心であり、面積は極めて小規模です。高齢化と共に生産者数が減少しており、出荷量も市場に大きな影響を与える規模ではありません。今後も緩やかに縮小が進むと考えられます。

全体の傾向と今後の展望

グリーンピースの栽培は日本国内で極めてニッチな作物となりつつあり、全体としては縮小傾向にあります。理由としては以下が挙げられます:

-

手作業中心で省力化が困難

-

収益性が低く他作物に転作されやすい

-

需要の多くが冷凍・輸入品に依存

-

担い手の高齢化と後継者不足

今後の展望としては以下の方向性が有望です:

-

契約栽培・業務用向けの安定出荷

-

地域ブランドによる差別化

-

他作物との複合経営による負担分散

-

学校給食など公共需要の取り込み

-

加工業者との連携による需給安定

また、冷凍食品・缶詰産業との連携強化により、国産原料のシェアを維持・回復する余地も残されています。

コメント