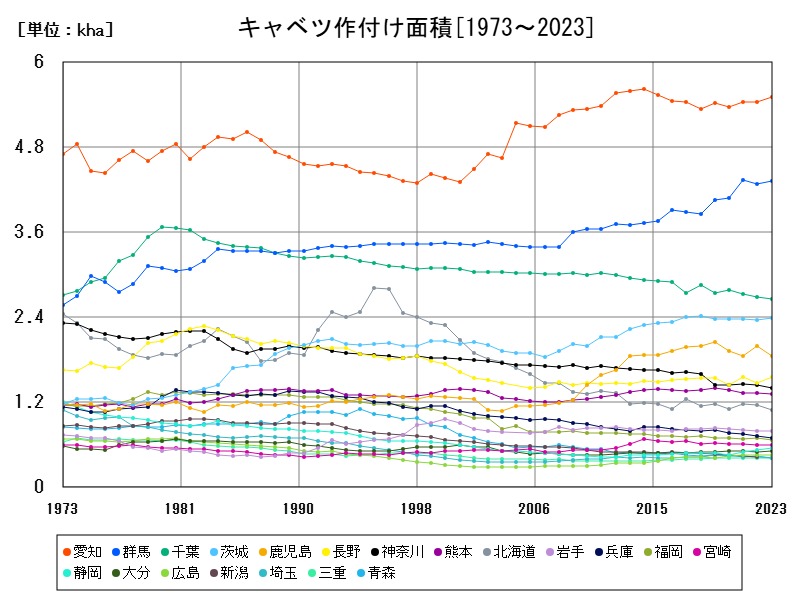

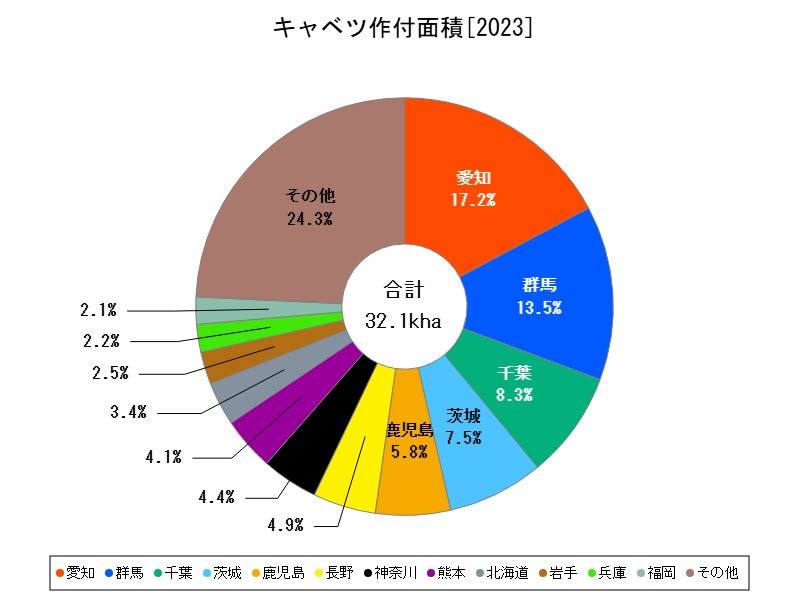

2023年のキャベツ全国作付け面積は33.7kha(前年比-0.59%)と微減傾向。愛知、群馬、長野では増加が見られ、地域差が顕著。気象リスク、労働力不足、価格変動が課題だが、ブランド化やスマート農業で再成長の可能性が高い。

キャベツの栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 33.7 | 100 | -0.59 | |

| 1 | 愛知 | 5.51 | 16.35 | +1.287 |

| 2 | 群馬 | 4.33 | 12.85 | +1.168 |

| 3 | 千葉 | 2.66 | 7.893 | -1.115 |

| 4 | 茨城 | 2.39 | 7.092 | +1.271 |

| 5 | 鹿児島 | 1.86 | 5.519 | -6.533 |

| 6 | 長野 | 1.56 | 4.629 | +6.122 |

| 7 | 神奈川 | 1.4 | 4.154 | -3.448 |

| 8 | 熊本 | 1.32 | 3.917 | -0.752 |

| 9 | 北海道 | 1.09 | 3.234 | -6.034 |

| 10 | 岩手 | 0.799 | 2.371 | -0.125 |

| 11 | 兵庫 | 0.69 | 2.047 | -4.033 |

| 12 | 福岡 | 0.673 | 1.997 | -2.464 |

| 13 | 宮崎 | 0.598 | 1.774 | -0.993 |

| 14 | 静岡 | 0.55 | 1.632 | +3.578 |

| 15 | 大分 | 0.509 | 1.51 | +2.828 |

| 16 | 広島 | 0.46 | 1.365 | +2.222 |

| 17 | 埼玉 | 0.417 | 1.237 | -4.358 |

| 18 | 三重 | 0.41 | 1.217 | -0.726 |

| 19 | 青森 | 0.407 | 1.208 | -3.783 |

| 20 | 長崎 | 0.394 | 1.169 | -1.99 |

| 21 | 滋賀 | 0.335 | 0.994 | +0.601 |

| 22 | 愛媛 | 0.335 | 0.994 | -3.458 |

| 23 | 岡山 | 0.32 | 0.95 | -4.192 |

| 24 | 宮城 | 0.31 | 0.92 | +2.99 |

| 25 | 秋田 | 0.299 | 0.887 | -4.167 |

| 26 | 山口 | 0.286 | 0.849 | -2.721 |

| 27 | 島根 | 0.246 | 0.73 | -6.818 |

| 28 | 京都 | 0.244 | 0.724 | -1.613 |

| 29 | 佐賀 | 0.234 | 0.694 | -10 |

| 30 | 香川 | 0.227 | 0.674 | -2.575 |

| 31 | 大阪 | 0.216 | 0.641 | -4 |

| 32 | 東京 | 0.176 | 0.522 | -8.808 |

| 33 | 和歌山 | 0.172 | 0.51 | -3.371 |

| 34 | 鳥取 | 0.157 | 0.466 | -2.484 |

| 35 | 徳島 | 0.149 | 0.442 | +1.361 |

| 36 | 福井 | 0.123 | 0.365 | |

| 37 | 山梨 | 0.117 | 0.347 | -8.594 |

| 38 | 富山 | 0.086 | 0.255 | -2.273 |

詳細なデータとグラフ

キャベツの現状と今後

キャベツは、日本国内で広く消費される葉菜類の代表格であり、1年を通じて需要が安定している重要な野菜です。千切り、炒め物、漬物など用途が広く、家庭のみならず外食・加工需要も多いため、市場規模は野菜の中でも上位に位置します。

温暖から冷涼な気候まで幅広い地域で栽培が可能なことから、日本全国に産地が分布しており、地域ごとの季節や品種特性を活かした産地リレー体制が構築されています。本稿では、2023年の最新データに基づき、主要産地の動向と将来の展望を解説します。

全国の動向と構造的変化

2023年の全国のキャベツ作付け面積は33.7khaで、前年からは-0.59%と微減となりました。これは、台風や猛暑などの気象要因、高齢化による担い手減少、輸送コストの上昇といった外的要因が複合的に作用している結果と考えられます。

しかし、作付け面積の微増を示す地域も複数存在し、生産構造の再編が進んでいる兆しもあることから、今後の展開には地域ごとの特性を踏まえた分析が不可欠です。

都道府県別の主要産地動向

愛知県(5.51kha/前年比 +1.287%)

日本最大のキャベツ産地である愛知県は、温暖な気候と肥沃な平野を活かし、秋冬キャベツの安定供給で知られています。施設利用や灌漑設備の整備も進んでおり、安定的に面積を維持・拡大しています。加工・業務用需要への対応も強みです。

群馬県(4.33kha/前年比 +1.168%)

群馬は夏秋キャベツの1大産地として有名で、標高差を利用したリレー出荷が確立しています。特に嬬恋村を中心とする高冷地栽培が主力で、高品質で市場評価も高いのが特徴です。生産者団体の結束も強く、持続可能性が高い産地です。

千葉県(2.66kha/前年比 -1.115%)

関東圏への供給地である千葉県は、都市化の進行や労働力不足の影響を受けてやや縮小傾向です。ただし、冬キャベツの主産地として根強い出荷力を維持しており、地場流通や直売所との連携が鍵となっています。

茨城県(2.39kha/前年比 +1.271%)

茨城県は春キャベツと夏秋キャベツの両輪で全国供給を担う重要な産地です。生産者の世代交代や農業法人化が進み、近代的な生産体制が構築されつつある点が特徴です。東京市場へのアクセスの良さも競争力の1因です。

鹿児島県(1.86kha/前年比 -6.533%)

鹿児島は温暖な気候を活かした早春キャベツの先取り出荷で評価されていましたが、気象災害の頻発と高齢化により大幅減少。リスク対策の不備や転作圧力が影響し、今後は農業法人やICT導入の有無が回復のカギを握ります。

長野県(1.56kha/前年比 +6.122%)

長野県は冷涼な気候を活かした高原栽培に強みがあり、特に夏期の供給で大きな役割を果たします。増加幅6%以上は注目に値する成績であり、新規就農者支援や輸送インフラの強化が奏功しています。

神奈川県(1.4kha/前年比 -3.448%)

神奈川では都市型農業の利点と土地利用の競合が混在し、近年はやや縮小傾向。地産地消の取り組みは進むものの、大規模生産は難しくなっており、今後は高付加価値化や観光農業との連携が求められます。

熊本県(1.32kha/前年比 -0.752%)

熊本は冬〜春どりキャベツの主産地であり、平坦な地形と温暖な気候を活かした効率的な生産が行われています。近年の減少は気象変動による1時的要因と見られ、再成長の余地は十分あります。

北海道(1.09kha/前年比 -6.034%)

冷涼な気候を生かして夏どりキャベツが栽培されていますが、大規模農業の1方で労働力確保や気象の不安定化が課題。施設化やドローンによる病害管理が進めば、将来的な生産回復が期待されます。

岩手県(0.799kha/前年比 -0.125%)

岩手県は寒冷地でもキャベツ生産に取り組んでいる希少な例であり、小規模ながら地域振興と連動した展開が見られます。若干の減少ですが、安定した出荷体制とブランド化の努力が続いています。

キャベツ栽培の課題と展望

気象リスクの激化

高温障害や台風被害、降雨過多などによって、品質低下や収穫遅れが深刻化しています。気象モデルを活用した栽培時期の再設計や、耐暑・耐病性品種の導入が喫緊の課題です。

労働力不足と世代交代

高齢化と若手農業者の減少は、キャベツ生産にも影を落としています。法人化、スマート農業の導入、外国人技能実習生制度の活用など、労働構造の見直しが進んでいます。

加工・業務用市場への対応

家庭用だけでなく、業務用や加工食品向けの出荷が拡大しており、それに応じた収穫機械の整備や契約栽培体制の確立が進めば、経営の安定化が期待されます。

地域ブランドの確立

特定地域のキャベツ(例:嬬恋キャベツ)は、ブランド力と信頼性によって高付加価値化に成功しています。今後は、他の産地もこの動きに続くことが重要です。

まとめと将来予測

全国的には作付け面積が微減しているものの、愛知・群馬・長野など増加傾向を示す産地も存在しており、地域差が際立っています。気象リスクと労働力の確保を乗り越えた地域では、今後も安定供給体制の構築が可能です。

また、ICT・スマート農業の進展や契約出荷の仕組み整備が全国に広がることで、今後のキャベツ栽培はより効率的かつ持続可能な形へと変化していくと考えられます。

コメント