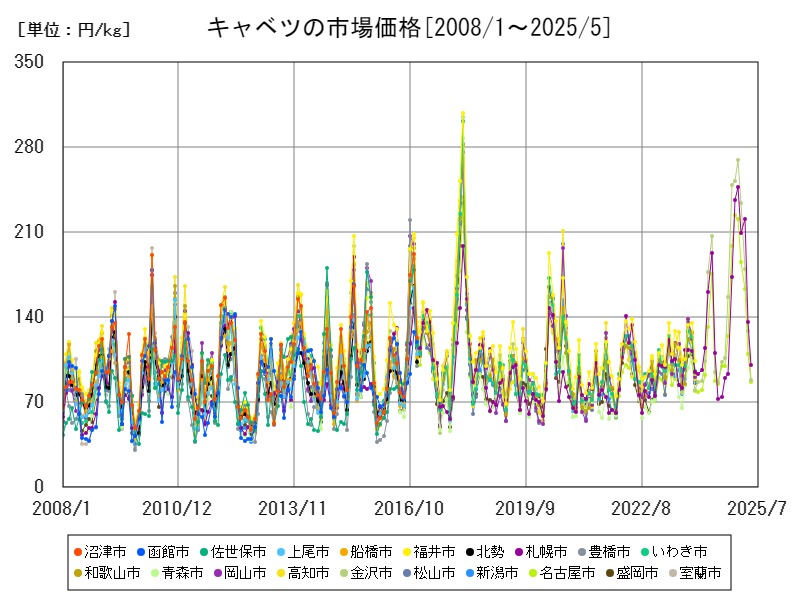

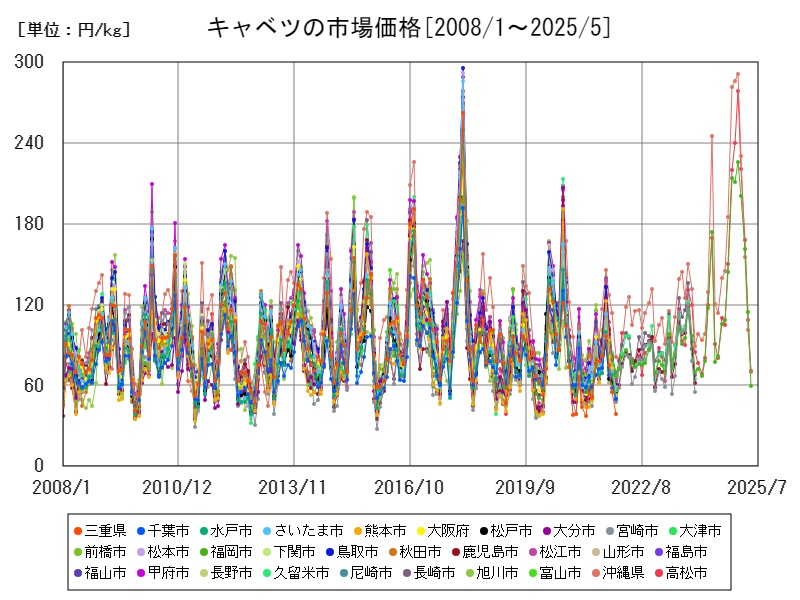

2025年5月のキャベツ卸売市場価格は都市によって大きく異なり、沼津市や豊橋市が高価格を記録。一方で九州の熊本市や宮崎市は低価格で推移。前年同月比では豊橋市などで大幅増、札幌市は大幅減少。価格変動の激しさや地域間格差、物流課題が顕著で、需給管理強化や流通効率化が今後の課題となっています。

キャベツの卸売り市場価格

キャベツの高い順

| 沼津市 | 函館市 | 佐世保市 | 上尾市 | 船橋市 | 福井市 | 北勢 | 札幌市 | 豊橋市 | いわき市 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 最新 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2023年12月 | 2016年12月 | 2025年5月 | 2016年12月 | 2023年12月 |

| 最大期 | 2016年11月 | 2010年4月 | 2014年9月 | 2010年4月 | 2016年10月 | 2018年2月 | 2016年11月 | 2025年1月 | 2016年10月 | 2018年2月 |

| 最新値[円/kg] | 123 | 120 | 116 | 110 | 107 | 104 | 103 | 101 | 100 | 96 |

| 最大値[円/kg] | 192 | 179 | 181 | 178 | 169 | 308 | 166 | 247.7 | 220 | 302 |

| 前月比[%] | -35.94 | -6.25 | -35.2 | -32.93 | -35.15 | -22.96 | -37.95 | -25.74 | -31.51 | -22.58 |

| 前年同月比[%] | +132.1 | +62.16 | +163.6 | +100 | +122.9 | +11.83 | +68.85 | -47.58 | +170.3 | +21.52 |

キャベツの安い順

| 八戸市 | 宮崎市 | 豊橋市 | 大津市 | 室蘭市 | 熊本市 | 久留米市 | 富山市 | 松本市 | 鹿児島市 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 最新 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2016年12月 | 2021年12月 | 2011年12月 | 2021年12月 | 2023年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2023年12月 |

| 最大期 | 2018年2月 | 2018年2月 | 2016年10月 | 2018年2月 | 2010年4月 | 2018年2月 | 2018年2月 | 2018年2月 | 2018年2月 | 2020年8月 |

| 最新値[円/kg] | 82 | 55 | 100 | 55 | 85 | 53 | 65 | 70 | 59 | 62 |

| 最大値[円/kg] | 275 | 193 | 220 | 242 | 197 | 235 | 262 | 260 | 292 | 198 |

| 前月比[%] | -19.61 | -29.49 | -31.51 | -27.63 | +44.07 | -25.35 | -30.85 | -13.58 | -16.9 | -28.74 |

| 前年同月比[%] | +13.89 | -1.786 | +170.3 | -17.91 | -14.14 | +6 | +1.563 | -14.49 | +5.085 |

キャベツの推移

その他のデータとグラフ

キャベツの価格についての推移と展望

2025年5月時点の都市別キャベツ価格は、沼津市がトップの123円/kg、函館市120円/kg、佐世保市116円/kgと続き、8戸市や熊本市などは比較的低価格で推移しています。前年同月比では1部地域で大幅な価格上昇が見られる1方、札幌市などでは価格の大幅減少もあり、地域間で価格のばらつきが大きい状況です。

地域別ランキングの特色

-

高価格帯の都市沼津市、佐世保市、豊橋市などは前年に比べて価格が大幅に上昇(豊橋市は+170.3%、佐世保市は+163.6%)しており、需給のひっ迫や地元産の希少性、物流の影響が大きいと考えられます。特に太平洋側の都市が多く、地域独自の消費動向も影響しています。

-

低価格帯の都市宮崎市、熊本市、鹿児島市など9州南部の都市では価格が比較的安定しつつも、昨年よりやや低迷傾向です。温暖な気候により年間を通じて安定生産が可能なことが低価格を支えていますが、消費量減少や物流コスト増が影響しています。

-

中間帯の都市函館市や札幌市など北日本の都市は寒冷地のため生産量が限られ、価格変動が激しく、札幌市は前年割れが顕著で需給バランスの調整が課題です。

最近の問題点

-

価格変動の激しさ前月比で多くの都市が20~40%の価格減少を記録し、卸売市場の価格変動が非常に激しい状況です。これは気候変動による生育期のずれや消費の不確実性、過剰生産が影響しています。

-

地域間の価格格差拡大高価格地域と低価格地域の差が拡大し、流通・輸送コストの格差や需要量の偏りが問題となっています。

-

物流と需給調整の課題遠隔地では輸送費用が価格に影響しやすく、また需給の急激な変動に対する市場の柔軟な対応が求められています。

今後の価格推移の期待と課題

-

需給管理の強化生産調整や出荷時期の分散による価格安定化策が重要。情報共有の推進も不可欠です。

-

地域間連携と流通改善地域ごとの価格差を縮小するために流通ルートの効率化や共同物流が期待されます。

-

消費者ニーズの多様化対応加工品開発やブランド化で付加価値を高め、消費拡大を図ることが価格維持に繋がります。

コメント