エアコンの全国平均価格は約9.998万円で、前年から約5.05%の上昇傾向です。和歌山、岡山、新潟などの都市で価格が特に高く、岡山では前年から55.02%の急増が見られます。気候や需要、物流コストの地域差、原材料高騰、省エネ規制強化が価格上昇の主な要因です。今後は高機能化とコストバランスが市場の鍵となります。

都市別のエアコンの相場価格

| 都市 | 最新値[万円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 9.761 | +4.262 | |

| 1 | 八戸 | 11.62 | +19.89 |

| 2 | 新潟 | 11.12 | +20.74 |

| 3 | 神戸 | 11.07 | +9.602 |

| 4 | 金沢 | 10.97 | +13.76 |

| 5 | 福井 | 10.91 | +10.89 |

| 6 | 京都 | 10.84 | +23.96 |

| 7 | 相模原 | 10.79 | +14.18 |

| 8 | 大津 | 10.77 | +18.31 |

| 9 | 和歌山 | 10.77 | +9.697 |

| 10 | 千葉 | 10.71 | +4.238 |

| 11 | 堺 | 10.69 | +24.93 |

| 12 | 福山 | 10.52 | -5.126 |

| 13 | 松本 | 10.44 | +0.0307 |

| 14 | 佐世保 | 10.39 | +19.99 |

| 15 | 富士 | 10.38 | -0.527 |

| 16 | 那覇 | 10.36 | -2.353 |

| 17 | 広島 | 10.36 | +9.606 |

| 18 | 岡山 | 10.36 | +32.46 |

| 19 | 長野 | 10.35 | -5.992 |

| 20 | 松山 | 10.32 | +20.65 |

| 21 | 郡山 | 10.3 | -0.472 |

| 22 | 柏 | 10.27 | |

| 23 | 佐賀 | 10.25 | +9.506 |

| 24 | 松江 | 10.24 | +30.96 |

| 25 | 大阪 | 10.23 | +16.27 |

| 26 | 長崎 | 10.21 | +12.54 |

| 27 | 静岡 | 10.2 | +2.532 |

| 28 | 熊本 | 10.19 | +1.645 |

| 29 | 浜松 | 10.17 | +1.093 |

| 30 | 甲府 | 10.16 | -1.135 |

| 31 | 鹿児島 | 10.15 | +14.27 |

| 32 | 東京都区部 | 10.07 | -6.703 |

| 33 | 仙台 | 9.988 | +9.024 |

| 34 | 姫路 | 9.937 | +7.106 |

| 35 | 秋田 | 9.911 | +4.202 |

| 36 | 奈良 | 9.9 | +6.704 |

| 37 | 青森 | 9.893 | +7.742 |

| 38 | 福島 | 9.877 | -7.274 |

| 39 | 福岡 | 9.818 | +3.744 |

| 40 | 高知 | 9.808 | +2.177 |

| 41 | 大分 | 9.709 | +0.58 |

| 42 | 山口 | 9.702 | +22.18 |

| 43 | 宇都宮 | 9.672 | +8.809 |

| 44 | 富山 | 9.62 | +0.431 |

| 45 | 東大阪 | 9.573 | -1.94 |

| 46 | 宇部 | 9.567 | -3.884 |

| 47 | 岐阜 | 9.553 | +9.991 |

| 48 | 川崎 | 9.534 | -0.0294 |

| 49 | 八王子 | 9.511 | +2.792 |

| 50 | 今治 | 9.463 | +3.038 |

| 51 | 伊丹 | 9.409 | -5.591 |

| 52 | 盛岡 | 9.404 | -7.192 |

| 53 | 名古屋 | 9.401 | +5.93 |

| 54 | 枚方 | 9.376 | +28.62 |

| 55 | 山形 | 9.317 | -7.567 |

| 56 | 熊谷 | 9.313 | -13.41 |

| 57 | 徳島 | 9.269 | +4.682 |

| 58 | 函館 | 9.267 | -7.593 |

| 59 | 藤沢 | 9.23 | |

| 60 | 所沢 | 9.227 | +1.503 |

| 61 | 津 | 9.145 | +12.74 |

| 62 | 前橋 | 9.145 | +3.1 |

| 63 | 宮崎 | 9.123 | -10.45 |

| 64 | 高松 | 9.069 | +13.28 |

| 65 | 浦安 | 9.053 | +3.133 |

| 66 | 札幌 | 9.053 | -8.871 |

| 67 | 豊橋 | 9.032 | |

| 68 | 立川 | 9.01 | -6.743 |

| 69 | 西宮 | 8.963 | +30.92 |

| 70 | 北九州 | 8.94 | -1.232 |

| 71 | 日立 | 8.888 | +8.669 |

| 72 | 小山 | 8.888 | +1.253 |

| 73 | 鳥取 | 8.843 | -17.55 |

| 74 | 府中 | 8.837 | +27.12 |

| 75 | 長岡 | 8.757 | +1.341 |

| 76 | 水戸 | 8.717 | -3.901 |

| 77 | 横浜 | 8.69 | -14.46 |

| 78 | さいたま | 8.65 | -3.87 |

| 79 | 旭川 | 8.632 | -13.38 |

| 80 | 松阪 | 8.514 | -4.686 |

| 81 | 川口 | 8.263 | -10.63 |

詳細なデータとグラフ

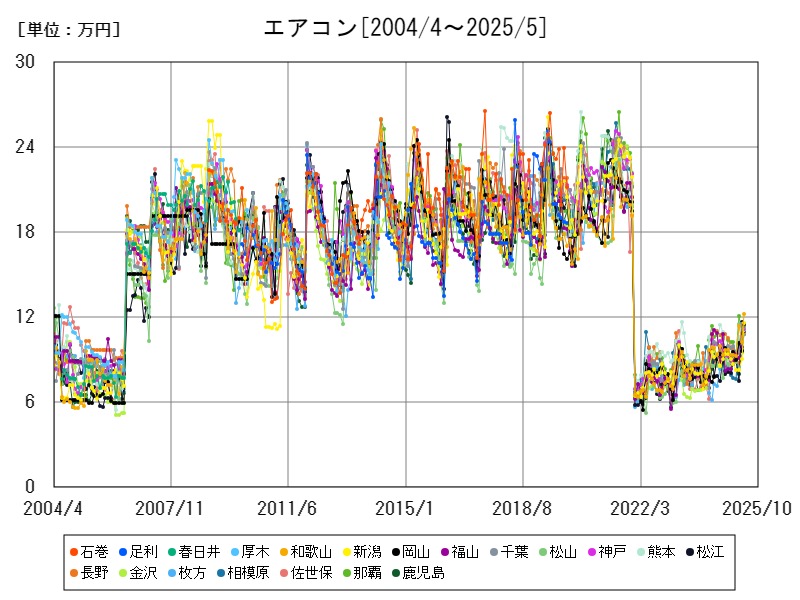

エアコンの小売価格の相場と推移

2004年4月から2025年5月までのデータによると、最新のエアコンの全国平均価格は約9.998万円です。前年同月比では約5.05%の価格上昇が見られ、全体的に緩やかな価格上昇傾向が続いています。エアコンは家庭の必需品として夏季の需要が高いため、季節やモデルチェンジによる価格変動も1定の影響を受けています。

都市別価格ランキングと特徴

最新価格が高い上位都市は以下の通りです。

-

和歌山:12.22万円(前年+23.19%)

-

新潟:11.61万円(前年+21.63%)

-

岡山:11.55万円(前年+55.02%)

-

福山:11.52万円(前年+6.35%)

-

千葉:11.38万円(前年+17.12%)

-

松山:11.34万円(前年+32.54%)

-

神戸:11.20万円(前年+7.84%)

-

熊本:11.10万円(前年+18.61%)

-

松江:11.04万円(前年+9.93%)

-

長野:10.99万円(前年+2.44%)

岡山が特に前年からの上昇率が55.02%と突出しており、松山も32.54%と高い伸びを見せています。全体的に和歌山や新潟、千葉なども20%以上の増加が確認され、全国的に価格が上昇している傾向です。

価格推移の背景と地域差の要因

気候と需要の影響

和歌山や新潟、岡山などは夏の暑さが厳しい地域で、エアコンの需要が高いことから高価格帯となっています。特に岡山の急激な価格上昇は需要増加に加え、最新モデルの導入や省エネ機能の強化が価格を押し上げた可能性があります。

地域ごとの経済状況と物流コスト

都市によって物流コストや販売チャネルの違いが価格に影響しています。例えば、9州の熊本や4国の松山は遠隔地であるため、輸送費の上昇が価格上昇に寄与していると考えられます。

モデルの多様化と高機能化

近年のエアコンは省エネ性能や空気清浄機能、スマート制御など高機能化が進み、これが価格高騰の1因となっています。需要の高い都市では高機能モデルのシェアが増えているため、平均価格が上昇しています。

価格高騰の主な要因

原材料・部品コストの上昇

世界的な半導体不足や原材料価格の高騰が、製造コストを押し上げています。これによりエアコンの販売価格が上昇傾向にあります。

エネルギー効率規制の強化

政府や自治体の省エネ基準強化により、省エネ性能が高い製品への切り替えが進み、高機能化に伴う価格上昇が見られます。

市場の需要増加

夏季の猛暑や気候変動の影響でエアコン需要が高まり、品薄や供給不足が価格を押し上げる要因となっています。

今後の展望と課題

今後もエアコン市場は高機能化と環境対応が進む1方、価格競争や製品多様化が激化するでしょう。消費者は性能と価格のバランスを見極める必要があり、企業はコスト削減と環境配慮を両立させた製品開発が課題となります。

コメント