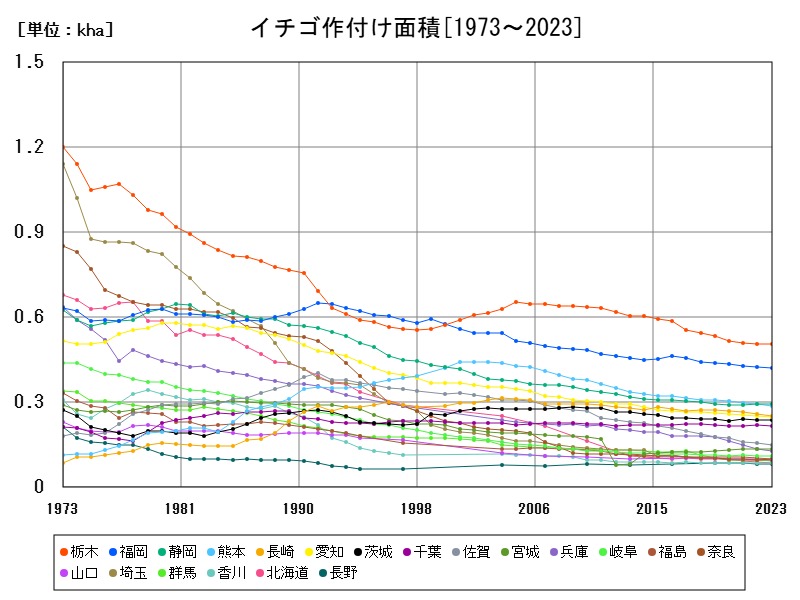

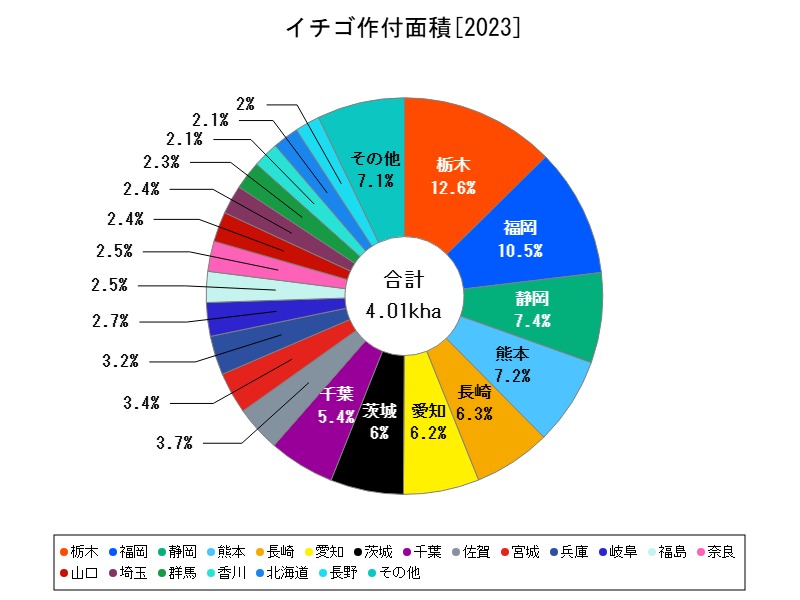

イチゴの作付け面積は全国で4.78kha。栃木や福岡が主要生産地である一方、全国的にやや減少傾向です。静岡は増加傾向を見せ、九州の一部や千葉、佐賀では減少が目立ちます。将来は高付加価値化やスマート農業の導入がカギとなる見通しです。

イチゴの栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 4.78 | 100 | -1.443 | |

| 1 | 栃木 | 0.506 | 10.59 | +0.198 |

| 2 | 福岡 | 0.421 | 8.808 | -0.941 |

| 3 | 静岡 | 0.295 | 6.172 | +0.683 |

| 4 | 熊本 | 0.287 | 6.004 | -2.048 |

| 5 | 長崎 | 0.253 | 5.293 | -1.556 |

| 6 | 愛知 | 0.248 | 5.188 | -1.195 |

| 7 | 茨城 | 0.239 | 5 | |

| 8 | 千葉 | 0.216 | 4.519 | -1.818 |

| 9 | 佐賀 | 0.15 | 3.138 | -4.459 |

| 10 | 宮城 | 0.136 | 2.845 | |

| 11 | 兵庫 | 0.128 | 2.678 | -5.185 |

| 12 | 岐阜 | 0.11 | 2.301 | -0.901 |

| 13 | 福島 | 0.101 | 2.113 | -3.81 |

| 14 | 奈良 | 0.099 | 2.071 | +2.062 |

| 15 | 山口 | 0.098 | 2.05 | -2 |

| 16 | 埼玉 | 0.095 | 1.987 | |

| 17 | 群馬 | 0.093 | 1.946 | -2.105 |

| 18 | 香川 | 0.085 | 1.778 | |

| 19 | 北海道 | 0.085 | 1.778 | -6.593 |

| 20 | 長野 | 0.082 | 1.715 | |

| 21 | 新潟 | 0.08 | 1.674 | |

| 22 | 宮崎 | 0.071 | 1.485 | -1.389 |

| 23 | 三重 | 0.069 | 1.444 | -1.429 |

| 24 | 青森 | 0.066 | 1.381 | -9.589 |

詳細なデータとグラフ

イチゴの現状と今後

日本におけるイチゴの栽培は、果実としての高い市場価値と、温室栽培を通じた冬季の安定供給という観点から非常に重要です。2023年の最新データでは、全国の作付け面積は4.78khaで、前年からは1.443%の減少が見られました。これは、労働力不足や気候変動、生産コストの上昇が影響している可能性があります。

栃木県:首位を守る栽培県の取り組み

栃木県は0.506khaで全国1位の作付け面積を誇ります。品種「とちおとめ」や「スカイベリー」などでブランド力を高め、観光農園や直売所の活用により、付加価値を高めています。前年からは+0.198%と微増しており、地域全体での持続的な生産支援が機能していることがうかがえます。

福岡県:9州の主力産地としての堅調さと課題

福岡県は0.421khaで2位ですが、前年から-0.941%とわずかに減少しました。あまおうの知名度が高く、輸出や高価格帯での販売に強みがありますが、温暖化や都市化による農地縮小の影響も懸念されています。

静岡県:増加傾向と技術導入の進展

静岡県では0.295khaの作付けがあり、前年比+0.683%と着実な成長を見せています。施設栽培やICTの導入による効率化が進んでおり、特に首都圏市場との近接性を生かした流通網の確立が強みです。

熊本・長崎県:9州内の競争と減少傾向

熊本県(0.287kha、前年比-2.048%)と長崎県(0.253kha、同-1.556%)は、9州内での競争と、若干の生産減少が見られます。施設栽培の老朽化や後継者不足が原因とされ、生産基盤の更新が急務です。

愛知・茨城県:大都市圏の供給基地としての役割

愛知県(0.248kha、-1.195%)と茨城県(0.239kha)は、都市部への供給基地として重要な役割を果たしています。両県とも大消費地に近く、輸送コストが低く抑えられる強みがありますが、施設維持費や農家高齢化が課題となっています。

千葉・佐賀・宮城県:規模の縮小と地域特色

千葉県(0.216kha、-1.818%)や佐賀県(0.15kha、-4.459%)では減少傾向が顕著です。特に佐賀県の減少率は大きく、農業人口の減少と気象条件の変化が影響していると考えられます。宮城県(0.136kha)は東北地方では貴重なイチゴ生産地であり、寒冷地対応品種の導入が鍵となっています。

将来予測:生産構造の転換とブランド戦略の強化

将来的には、生産地の集約化と高付加価値化が進むと見られます。AIやセンサーを活用したスマート農業、観光農園やふるさと納税との連携によるブランド化など、経営多角化による持続可能な体制づくりが不可欠です。地方では後継者不足と施設更新の資金難が課題となるため、行政支援の充実も求められます。

まとめ:地域性を活かした差別化と対応策が鍵

イチゴ栽培は、各県の気候や地理的条件、流通戦略によって多様な展開がされています。今後も地域ごとの特色を活かしつつ、全国的には品質の維持と生産性向上、環境変化への柔軟な対応が求められるでしょう。

コメント