2023年の日本のイチゴ収穫量は161.8千トンで微増。栃木県が収穫・出荷ともに全国トップ。福岡県は減少したが他産地の伸びで全国総量は増加。今後は気候変動や労働力不足への対応、ブランド化と輸出戦略がカギとなる。

イチゴの収穫量ランキング

| 都道府県 | 最新値[kt] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 161.8 | 100 | +0.435 | |

| 1 | 栃木 | 24.6 | 15.2 | +0.82 |

| 2 | 福岡 | 16 | 9.889 | -4.762 |

| 3 | 熊本 | 11.7 | 7.231 | |

| 4 | 愛知 | 11.1 | 6.86 | +4.717 |

| 5 | 静岡 | 10.6 | 6.551 | +1.923 |

| 6 | 長崎 | 10.1 | 6.242 | -1.942 |

| 7 | 茨城 | 9.78 | 6.044 | +5.161 |

| 8 | 千葉 | 6.8 | 4.203 | -6.593 |

| 9 | 佐賀 | 6.62 | 4.091 | -1.488 |

| 10 | 宮城 | 4.94 | 3.053 | +1.437 |

| 11 | 岐阜 | 3.76 | 2.324 | +39.78 |

| 12 | 香川 | 3.65 | 2.256 | +5.187 |

| 13 | 埼玉 | 2.94 | 1.817 | -2.649 |

| 14 | 群馬 | 2.73 | 1.687 | -0.727 |

| 15 | 宮崎 | 2.33 | 1.44 | -14.02 |

| 16 | 福島 | 2.3 | 1.422 | -3.361 |

| 17 | 奈良 | 2.29 | 1.415 | +4.566 |

| 18 | 山口 | 2.05 | 1.267 | -5.093 |

| 19 | 長野 | 1.9 | 1.174 | +1.604 |

| 20 | 三重 | 1.84 | 1.137 | |

| 21 | 新潟 | 1.83 | 1.131 | +45.24 |

| 22 | 兵庫 | 1.77 | 1.094 | -3.804 |

| 23 | 北海道 | 1.57 | 0.97 | -10.29 |

| 24 | 青森 | 0.766 | 0.473 | -25.63 |

イチゴの出荷量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 14.99 | 100 | +0.469 | |

| 1 | 栃木 | 2.31 | 15.41 | +0.873 |

| 2 | 福岡 | 1.52 | 10.14 | -4.403 |

| 3 | 熊本 | 1.11 | 7.405 | |

| 4 | 愛知 | 1.05 | 7.005 | +5 |

| 5 | 静岡 | 0.99 | 6.604 | +1.852 |

| 6 | 長崎 | 0.969 | 6.464 | -1.824 |

| 7 | 茨城 | 0.926 | 6.177 | +5.227 |

| 8 | 千葉 | 0.642 | 4.283 | -6.55 |

| 9 | 佐賀 | 0.615 | 4.103 | -1.442 |

| 10 | 宮城 | 0.456 | 3.042 | +1.559 |

| 11 | 香川 | 0.343 | 2.288 | +4.893 |

| 12 | 岐阜 | 0.302 | 2.015 | +36.65 |

| 13 | 埼玉 | 0.262 | 1.748 | -3.321 |

| 14 | 群馬 | 0.257 | 1.714 | -0.772 |

| 15 | 宮崎 | 0.218 | 1.454 | -13.83 |

| 16 | 奈良 | 0.21 | 1.401 | +3.96 |

| 17 | 福島 | 0.205 | 1.368 | -2.844 |

| 18 | 長野 | 0.174 | 1.161 | +1.754 |

| 19 | 新潟 | 0.173 | 1.154 | +47.86 |

| 20 | 三重 | 0.172 | 1.147 | |

| 21 | 山口 | 0.171 | 1.141 | -5 |

| 22 | 北海道 | 0.151 | 1.007 | -8.485 |

| 23 | 兵庫 | 0.133 | 0.887 | -3.623 |

| 24 | 青森 | 0.0658 | 0.439 | -23.49 |

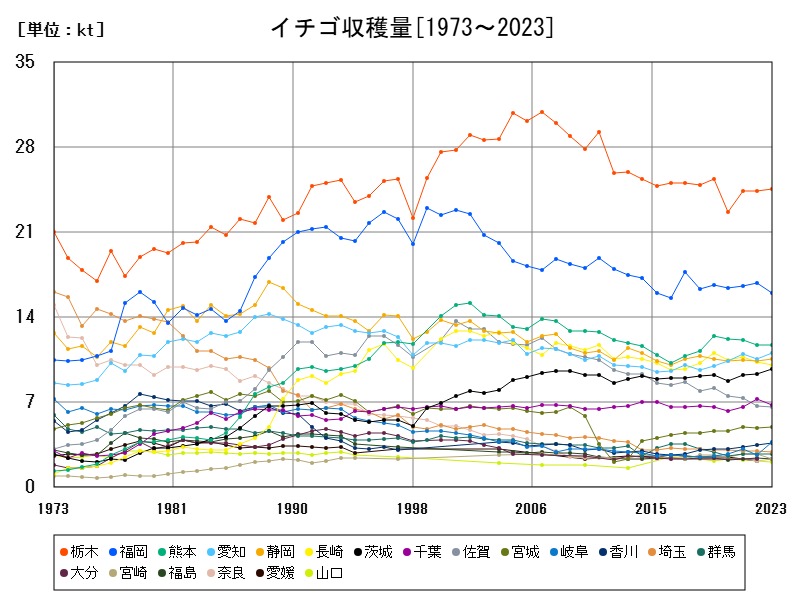

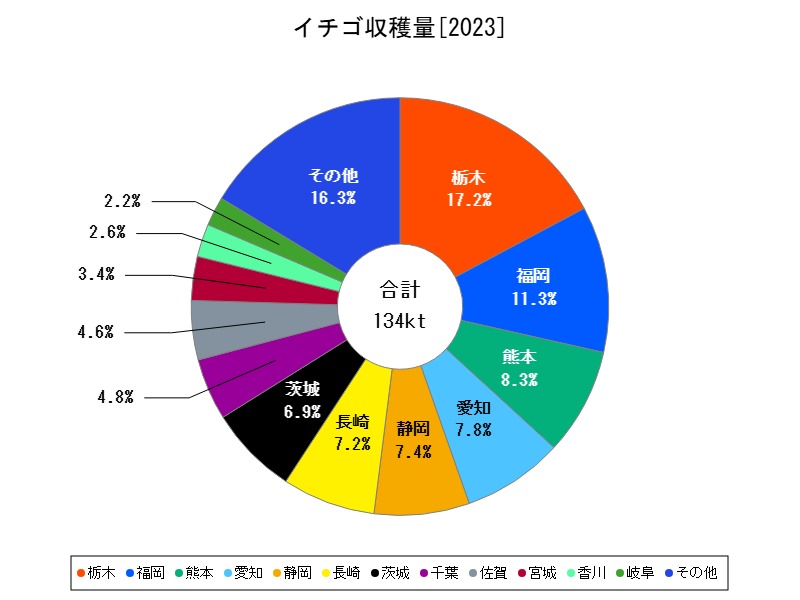

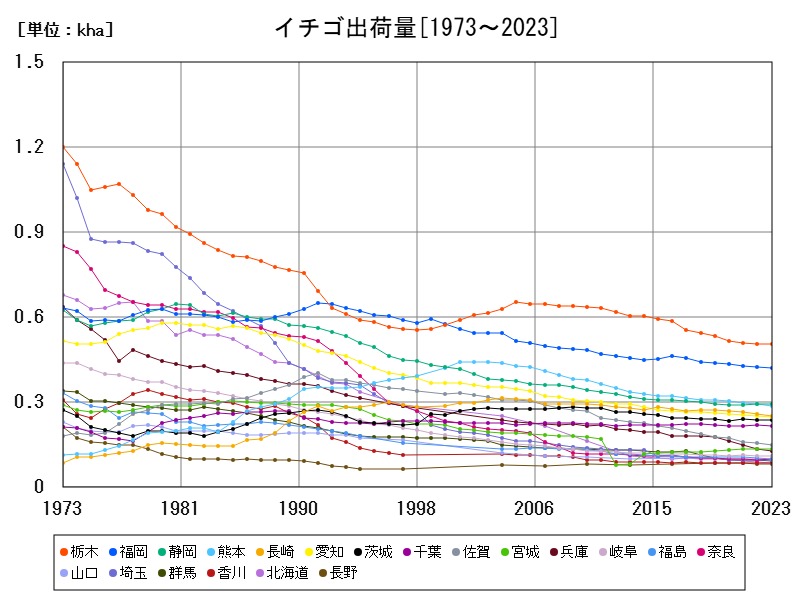

詳細なデータとグラフ

イチゴの現状と今後

2023年における全国のイチゴ収穫量は161.8千トン(前年比+0.435%)、出荷量は149.9千トン(前年比+0.469%)と、わずかながら増加しました。イチゴは果物に分類されることが多いですが、農業統計上では「野菜」に含まれる「果実的野菜」として扱われています。

イチゴは施設栽培が主であり、冬から春にかけての安定出荷と高単価が見込める作物です。主に温暖な地域で生産され、品種改良が進む中でブランド化や高付加価値戦略が鍵となってきています。

栃木県—生産量・出荷量ともに日本1

-

収穫量:24.6kt(全国の約15%)/前年比 +0.82%

-

出荷量:2.31万t/前年比 +0.873%

栃木県は「とちおとめ」「スカイベリー」など有名ブランドを多数持つ日本最大のイチゴ産地です。施設栽培と高品質維持技術が発達しており、関東圏への地理的利点も活かして高い出荷量を誇ります。

出荷量・収穫量ともに前年から微増しており、生産の安定性とブランド力の高さがうかがえます。今後もトップシェアを維持する可能性が高く、観光農園や直売など6次産業化も進展しています。

福岡県—西日本の最大産地もやや減少

-

収穫量:16kt/前年比 -4.762%

-

出荷量:1.52万t/前年比 -4.403%

福岡県は「あまおう」で知られるブランド産地であり、9州を中心とする西日本市場を牽引しています。特に輸出や業務用需要にも強みがありますが、2023年は天候不順や栽培面積の微減が影響し、収穫・出荷量ともに減少しました。

1方で、品質の高さから単価は安定しており、利益率は維持されていると考えられます。将来的には、気温上昇への対応や施設のスマート化による回復が期待されます。

熊本・愛知・静岡—施設栽培での安定供給

熊本県

-

収穫量:11.7kt

-

出荷量:1.11万t

収穫量は前年から横ばいに近く、冬期の温暖な気候とハウス技術の融合で高品質なイチゴの安定生産が可能な地域です。観光農園の展開も見られ、地域活性化にも貢献。

愛知県

-

収穫量:11.1kt(+4.717%)

-

出荷量:1.05万t(+5.0%)

愛知県は東海地域の中心で、都市近郊型農業として効率的な生産体系を築いています。収穫・出荷ともに大幅増で、新規品種導入や労働効率化の成果が出ていると考えられます。

静岡県

-

収穫量:10.6kt(+1.923%)

-

出荷量:0.99万t(+1.852%)

温暖な気候を活かした冬期出荷に強い県で、首都圏や中京圏へのアクセスの良さも後押し。ブランド品種の強化と輸出向けの取組みも進められています。

長崎・茨城・千葉—安定供給と気象リスク

長崎県

-

収穫量:10.1kt(-1.942%)

-

出荷量:0.969万t(-1.824%)

西日本の冬期供給を支える1方、近年は気象変動によるリスクが増大しています。品種の更新や施設の耐候性強化が求められています。

茨城県

-

収穫量:9.78kt(+5.161%)

-

出荷量:0.926万t(+5.227%)

近年の気候への適応と施設改善が奏功し、大幅な増加。関東圏への近接性と労働力確保のしやすさも魅力で、今後も拡大が期待されます。

千葉県

-

収穫量:6.8kt(-6.593%)

-

出荷量:0.642万t(-6.55%)

都市型農業の代表格ですが、減少が続いています。土地利用の競合や高温障害、労働力不足が課題で、抜本的な栽培システムの再構築が必要です。

佐賀・宮城—地域ブランド育成中

佐賀県

-

収穫量:6.62kt(-1.488%)

-

出荷量:0.615万t(-1.442%)

9州の隠れた産地。特に「いちごさん」などの新品種ブランド化が進み、将来的に西日本の重要産地としての成長余地があります。

宮城県

-

収穫量:4.94kt(+1.437%)

-

出荷量:0.456万t(+1.559%)

東北地域の主要産地であり、近年は施設栽培の導入と地産地消への注力により着実に成長しています。寒冷地対応品種の開発も進んでいます。

将来予想と課題

気候変動対応の強化が必須

イチゴは高温障害に弱く、気象リスクの影響を受けやすいため、今後は耐暑性品種や栽培システムのスマート化が不可欠です。遮光、冷房設備の導入などによる環境制御型農業が増えていくでしょう。

ブランド力と輸出展開

国内市場の飽和傾向から、高付加価値ブランドの確立とアジア市場への輸出がカギとなります。特に「とちおとめ」「あまおう」などに続く、地域オリジナル品種の開発と差別化戦略が重要です。

労働力確保と省力化の両立

収穫や選果に多くの人手が必要なイチゴ栽培においては、外国人技能実習生の安定確保とともに、収穫ロボットやAI選果の導入が進むでしょう。また、若年層への魅力発信も大切です。

コメント