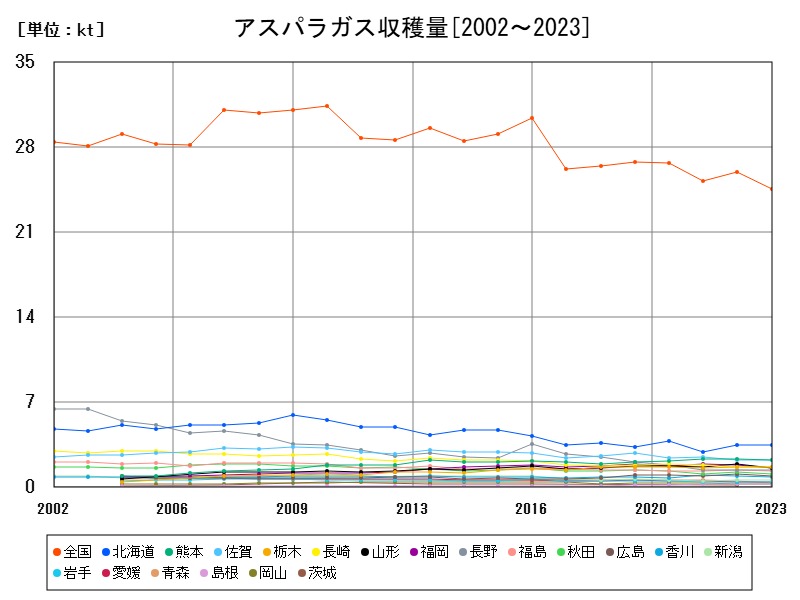

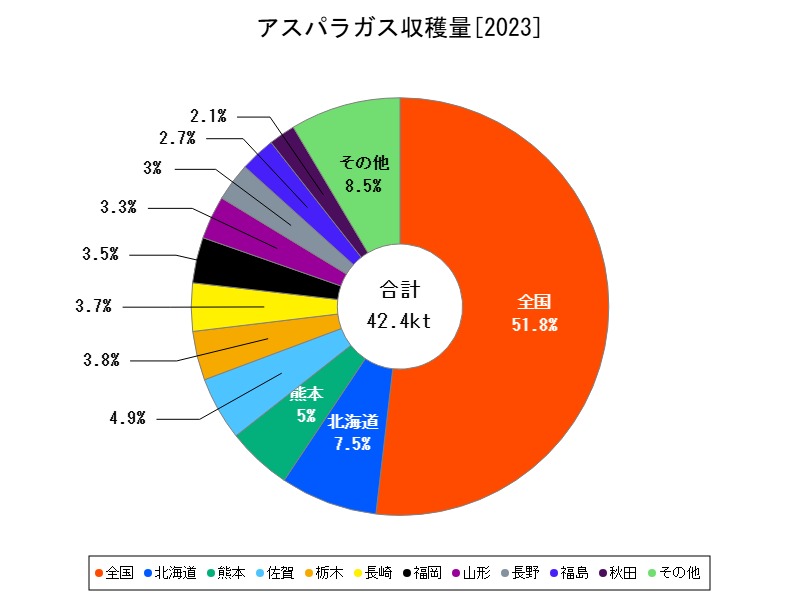

2023年のアスパラガス収穫量は24.6千トンで前年比5.4%減。北海道が最大産地として堅調に推移する一方、山形や秋田では高温や干ばつの影響で大幅減。九州勢も微減傾向。今後は耐暑性品種や機械化の導入が重要となる。

アスパラガスの収穫量ランキング

| 都道府県 | 最新値[kt] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 24.6 | 100 | -5.385 | |

| 1 | 北海道 | 3.51 | 14.27 | +0.286 |

| 2 | 熊本 | 2.27 | 9.228 | -2.155 |

| 3 | 佐賀 | 2.25 | 9.146 | -0.881 |

| 4 | 栃木 | 1.7 | 6.911 | +1.796 |

| 5 | 長崎 | 1.64 | 6.667 | -0.606 |

| 6 | 山形 | 1.63 | 6.626 | -16.41 |

| 7 | 福岡 | 1.62 | 6.585 | -10.5 |

| 8 | 長野 | 1.42 | 5.772 | -1.389 |

| 9 | 福島 | 1.34 | 5.447 | -6.294 |

| 10 | 秋田 | 1.07 | 4.35 | -14.4 |

| 11 | 広島 | 0.913 | 3.711 | -13.87 |

| 12 | 香川 | 0.889 | 3.614 | -3.579 |

| 13 | 新潟 | 0.596 | 2.423 | -6.583 |

| 14 | 岩手 | 0.428 | 1.74 | -9.322 |

| 15 | 愛媛 | 0.421 | 1.711 | -4.535 |

| 16 | 青森 | 0.364 | 1.48 | -28.21 |

| 17 | 島根 | 0.311 | 1.264 | +13.09 |

| 18 | 岡山 | 0.292 | 1.187 | -6.41 |

アスパラガスの出荷量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 2.2 | 100 | -4.762 | |

| 1 | 北海道 | 0.319 | 14.5 | |

| 2 | 熊本 | 0.213 | 9.682 | -1.843 |

| 3 | 佐賀 | 0.209 | 9.5 | -0.948 |

| 4 | 栃木 | 0.161 | 7.318 | +3.205 |

| 5 | 長崎 | 0.158 | 7.182 | |

| 6 | 福岡 | 0.15 | 6.818 | -10.18 |

| 7 | 山形 | 0.142 | 6.455 | -15.98 |

| 8 | 長野 | 0.126 | 5.727 | -1.563 |

| 9 | 福島 | 0.116 | 5.273 | -6.452 |

| 10 | 秋田 | 0.0872 | 3.964 | -14.51 |

| 11 | 香川 | 0.0839 | 3.814 | -3.563 |

| 12 | 広島 | 0.0742 | 3.373 | -13.82 |

| 13 | 新潟 | 0.0512 | 2.327 | -7.581 |

| 14 | 岩手 | 0.0362 | 1.645 | -9.273 |

| 15 | 愛媛 | 0.0352 | 1.6 | -6.133 |

| 16 | 島根 | 0.0283 | 1.286 | +17.92 |

| 17 | 青森 | 0.0281 | 1.277 | -27.01 |

| 18 | 岡山 | 0.0253 | 1.15 | -6.296 |

詳細なデータとグラフ

アスパラガスの現状と今後

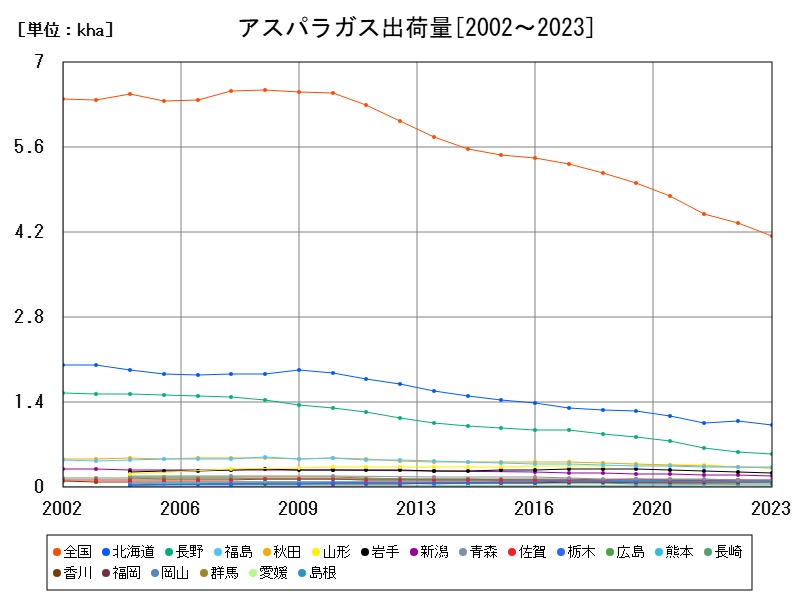

2023年のアスパラガスの全国収穫量は24.6千トン、出荷量は2.2万トンとなり、前年と比べて収穫量は5.385%、出荷量は4.762%の減少となりました。これは、長期的に続いている高温・干ばつ等の気象異常や、生産者の高齢化・作付縮小の影響が大きいと考えられます。

アスパラガスは春先から初夏にかけての高級野菜として知られ、収益性が比較的高く、複数年にわたって収穫できる多年草として施設・露地の両方で栽培されます。しかしながら、初期投資の高さ、重労働性、品質管理の難しさなどが、新規3入の障壁となっている状況です。

主産地・北海道の安定した生産体制

北海道(3.51kt/+0.286%、出荷量0.319万t)

北海道は全国最大のアスパラガス産地であり、冷涼な気候と長い日照時間が品質の良いアスパラガスを育てます。2023年もわずかに収穫・出荷量とも増加しており、施設栽培と露地の両立、ブランド化の進行、輸送インフラの整備によって、全国への安定供給が続いています。

今後も夏季の収穫拠点としての重要性は変わらず、機械化と法人経営による規模拡大が進むことが予想されます。

9州勢の安定と課題

熊本県(2.27kt/-2.155%、出荷量0.213万t/-1.843%)

熊本は9州を代表する産地で、温暖な気候を活かした早出し栽培が特徴です。春アスパラガスの供給を担い、関西や関東への出荷量も多いですが、2023年は微減となりました。今後は施設栽培の更新と労働力の確保が生産維持の鍵となります。

佐賀県(2.25kt/-0.881%、出荷量0.209万t/-0.948%)

佐賀県も熊本に並ぶ9州の有力産地で、同様に早期出荷・温暖地栽培の優位性を活かしています。減少幅は小さく、依然として全国3位の地位を保っています。今後は、水管理の自動化や省力化技術による持続可能な農業への転換が注目されます。

福岡県(1.62kt/-10.5%、出荷量0.15万t/-10.18%)

福岡は大消費地に近く、地産地消と広域流通の両面を担う産地です。しかし、2023年は2桁減となり、担い手不足や施設老朽化が要因と見られます。若手農業者の確保や県の支援策次第で回復が見込まれる地域です。

東北・北関東地域の注目産地

栃木県(1.7kt/+1.796%、出荷量0.161万t/+3.205%)

栃木は関東圏への出荷に強みを持つ内陸産地で、2023年は収穫・出荷ともに数少ない増加県の1つです。適度な標高と冷涼な気候が栽培に適しており、近年は法人による面積拡大も見られます。今後も内需対応型の安定供給地としての期待が高まります。

山形県(1.63kt/-16.41%、出荷量0.142万t/-15.98%)

山形は夏アスパラの有力産地ですが、2023年は最も大きな減少幅を記録しました。これは、高温障害・干ばつ被害・降雹などの気象リスクが影響した可能性が高いです。今後は、耐暑性品種の導入や、栽培管理技術の向上が求められます。

福島県(1.34kt/-6.294%、出荷量0.116万t/-6.452%)

福島も東北地方の安定供給地ですが、2023年はやや減少。気候と土壌に恵まれた地域であり、復興支援もあって作付は1時増加傾向でしたが、現在はやや踊り場にあります。将来的には、広域連携型のマーケティング戦略がカギになるでしょう。

秋田県(1.07kt/-14.4%、出荷量0.0872万t/-14.51%)

秋田県は冷涼地栽培が可能な環境ですが、2023年は2桁減少。小規模経営が多く、採算性の悪化や人材不足が直接影響しています。規模拡大やスマート農業の導入が進まない限り、減少傾向の持続が懸念されます。

中部山間地の強みと制約

長野県(1.42kt/-1.389%、出荷量0.126万t/-1.563%)

長野県は標高差を活かした夏季収穫や高品質栽培が可能なエリアです。減少幅は小さく、夏場の供給を担う補完的な存在として機能しています。高品質を維持しつつ、地域ブランディングや加工品開発による付加価値化が将来の鍵となります。

将来展望と課題

気候変動への対応

アスパラガスは高温障害・水分不足・霜害に弱く、露地栽培主体の地域では不安定さが増しています。気象リスク回避のための施設導入や耐暑品種の開発が不可欠です。

労働力と初期投資の壁

多年草で長期管理が必要なアスパラガスは、労働集約型で3入障壁が高い作物です。今後は栽培マニュアルの普及や法人経営への支援強化によって、持続可能な形での担い手確保が求められます。

地域間分担による安定供給体制の構築

北海道・9州・関東・東北など、地域ごとに収穫時期が異なる特性を活かし、リレー出荷体制を確立することで、全国的な安定供給が可能になります。こうした協調型の流通設計も今後の重要課題です。

コメント