アジア諸国における政府歳入(GDP比)は、資源依存型と内需型で大きく傾向が異なり、歳入の安定性と持続可能性が今後の財政運営の課題となっています。今後は税制改革や新税導入、経済の多角化が歳入の鍵を握ります。

政府歳入、今年の予想ランキング

| 名称 | 最新値[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | クウェート | 75.85 | +4.745 |

| 2 | 東ティモール | 45.54 | -1.011 |

| 3 | イラク | 37.9 | -2.611 |

| 4 | モンゴル | 37.6 | -4.177 |

| 5 | 日本 | 36.72 | -0.558 |

| 6 | イスラエル | 36.16 | +1.419 |

| 7 | モルディブ | 32.15 | -0.551 |

| 8 | マカオ | 30.09 | +4.902 |

| 9 | オマーン | 29.42 | -14.07 |

| 10 | トルコ | 28.62 | -0.449 |

| 11 | ブータン | 28 | +3.612 |

| 12 | サウジアラビア | 27.61 | -10.76 |

| 13 | アラブ首長国連邦 | 26.91 | -3.989 |

| 14 | カタール | 26.53 | +0.276 |

| 15 | ヨルダン | 26.03 | +4.066 |

| 16 | 中国 | 25.08 | -2.05 |

| 17 | 韓国 | 22.92 | +3.248 |

| 18 | タイ | 20.9 | -2.433 |

| 19 | インド | 20.8 | -0.488 |

| 20 | フィリピン | 20.23 | -4.355 |

| 21 | マレーシア | 19.72 | -1.004 |

| 22 | ブルネイ | 19.72 | +0.741 |

| 23 | シンガポール | 19.71 | +4.098 |

| 24 | ネパール | 19.45 | +1.561 |

| 25 | バーレーン | 19.22 | -1.451 |

| 26 | ベトナム | 18.66 | +1.226 |

| 27 | 香港 | 18.47 | +6.436 |

| 28 | ラオス | 17.54 | -2.691 |

| 29 | 台湾 | 17.08 | +1.788 |

| 30 | ミャンマー | 16.16 | +6.08 |

| 31 | パキスタン | 15.94 | +26.38 |

| 32 | カンボジア | 14.68 | +0.253 |

| 33 | インドネシア | 14.08 | -3.648 |

| 34 | イラン | 9.505 | -11.07 |

| 35 | バングラデシュ | 8.842 | +6.852 |

| 36 | イエメン | 5.855 | -9.013 |

政府歳入、低い国ランキング

| 名称 | 最新値[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | イエメン | 5.855 | -9.013 |

| 2 | バングラデシュ | 8.842 | +6.852 |

| 3 | イラン | 9.505 | -11.07 |

| 4 | インドネシア | 14.08 | -3.648 |

| 5 | カンボジア | 14.68 | +0.253 |

| 6 | パキスタン | 15.94 | +26.38 |

| 7 | ミャンマー | 16.16 | +6.08 |

| 8 | 台湾 | 17.08 | +1.788 |

| 9 | ラオス | 17.54 | -2.691 |

| 10 | 香港 | 18.47 | +6.436 |

| 11 | ベトナム | 18.66 | +1.226 |

| 12 | バーレーン | 19.22 | -1.451 |

| 13 | ネパール | 19.45 | +1.561 |

| 14 | シンガポール | 19.71 | +4.098 |

| 15 | ブルネイ | 19.72 | +0.741 |

| 16 | マレーシア | 19.72 | -1.004 |

| 17 | フィリピン | 20.23 | -4.355 |

| 18 | インド | 20.8 | -0.488 |

| 19 | タイ | 20.9 | -2.433 |

| 20 | 韓国 | 22.92 | +3.248 |

| 21 | 中国 | 25.08 | -2.05 |

| 22 | ヨルダン | 26.03 | +4.066 |

| 23 | カタール | 26.53 | +0.276 |

| 24 | アラブ首長国連邦 | 26.91 | -3.989 |

| 25 | サウジアラビア | 27.61 | -10.76 |

| 26 | ブータン | 28 | +3.612 |

| 27 | トルコ | 28.62 | -0.449 |

| 28 | オマーン | 29.42 | -14.07 |

| 29 | マカオ | 30.09 | +4.902 |

| 30 | モルディブ | 32.15 | -0.551 |

| 31 | イスラエル | 36.16 | +1.419 |

| 32 | 日本 | 36.72 | -0.558 |

| 33 | モンゴル | 37.6 | -4.177 |

| 34 | イラク | 37.9 | -2.611 |

| 35 | 東ティモール | 45.54 | -1.011 |

| 36 | クウェート | 75.85 | +4.745 |

詳細なデータとグラフ

政府歳入の現状と今後

政府歳入(General Government Revenue)は、中央政府および地方政府が税収や社会保険料、企業収益、資源収入などから得る総収入を指し、その規模をGDP比で表すことで、その国の経済に対する財政規模を示します。この指標は、政府の支出能力、財政の持続可能性、経済運営の健全性を評価するための重要な基準となります。

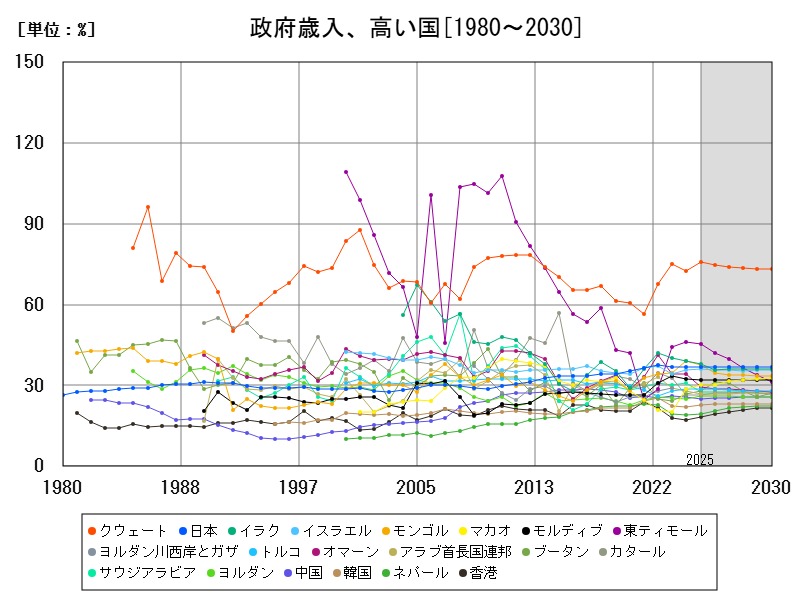

政府歳入の高水準国の特徴

2025年予測では、アジア諸国の中で政府歳入(GDP比)が非常に高い国として、クウェート(75.85%)、東ティモール(45.54%)、イラク(37.9%)、モンゴル(37.6%)などが挙げられます。

これらの国々の共通点は、天然資源(特に石油や天然ガス)に大きく依存した財政構造を持っている点です。クウェートやイラクでは石油収入がGDPに占める割合が高く、歳入の変動は原油価格や輸出量に大きく左右されます。東ティモールも石油基金に支えられた国家予算構造を持ち、いずれも「外需依存型国家」と言えます。

安定型経済圏における歳入の特色

1方、日本(36.72%)やイスラエル(36.16%)などの先進国は、比較的安定した税制度と社会保障制度により歳入を構成しており、資源に依存しない「内需型経済」の典型例です。日本の場合、消費税や所得税、法人税の比重が高く、歳入の大部分が税によって構成されています。ただし、日本では高齢化と少子化により、社会保障支出が拡大し続けており、歳入構造の改革(増税・新税導入)が議論されています。

歳入の変動と政策的要因

前年比で歳入が増加した国(例:クウェート +4.745%、マカオ +4.902%、イスラエル +1.419%)は、主に次の要因によります:

-

クウェートやマカオは資源や観光の回復による税収・収入増。

-

イスラエルは経済成長と税収強化策の効果。

逆に、大きく減少した国(例:オマーン -14.07%、モンゴル -4.177%)は、資源価格の低迷、歳出拡大、財政赤字への対応不足などが要因と考えられます。

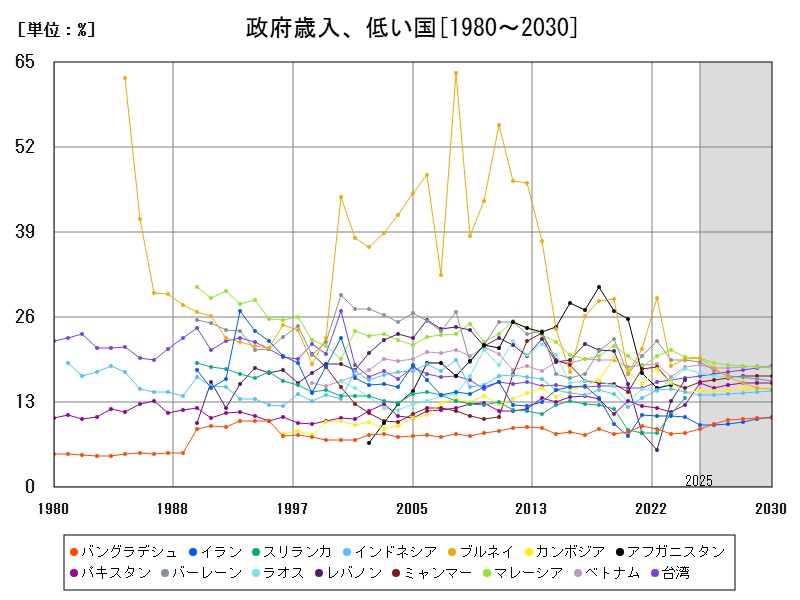

政府歳入の課題 – 持続可能性と格差

アジア諸国では、政府歳入の安定性と持続可能性が今後の大きな課題です。資源依存国は、価格変動によって財政が不安定になりやすく、多角的な税源の確保が求められます。1方、税制度の未整備・徴税能力の低さが発展途上国では依然として問題です。

また、歳入がGDP比で高いからといって必ずしも健全とは限らず、支出の中身や配分の公平性も同時に問われる必要があります。高齢者福祉に偏った歳出は、将来的な労働世代への負担となり、経済成長を制約するリスクも抱えています。

今後の展望と政策の方向性

将来の政府歳入の推移を考えるうえで、以下のポイントが鍵となります:

-

経済成長率の維持と産業多様化 資源依存型国家は、製造業やサービス業への移行が重要です。特にモンゴルや東ティモールでは、新たな産業育成が財政安定に直結します。

-

税制改革とデジタル徴税の推進 IT技術を活用した徴税システムの導入により、徴収漏れを減らし、歳入の増加が可能です。

-

環境税・カーボン税など新たな税源の導入 気候変動対策と財政確保の両立を狙った政策が今後のトレンドとなるでしょう。

-

国際協力と資金援助の有効活用 発展途上国では、国際機関からの支援と技術移転を通じて徴税制度を強化する必要があります。

コメント