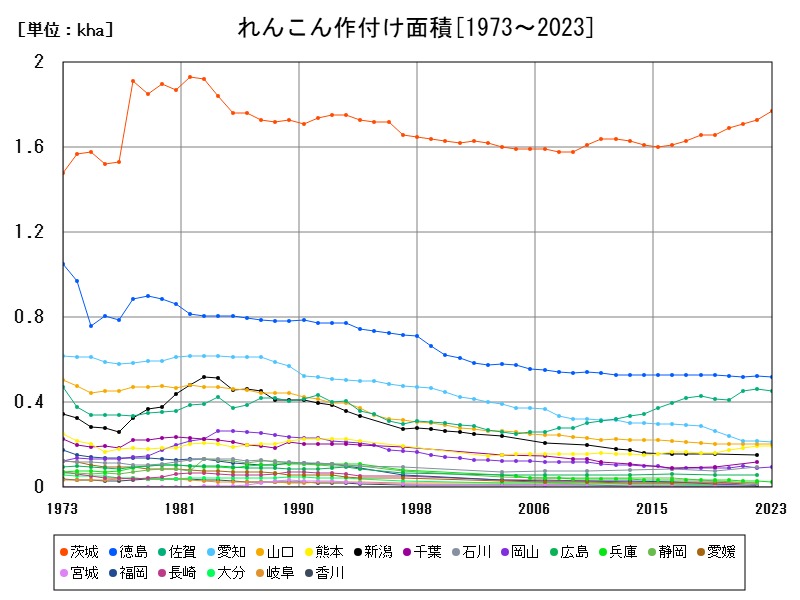

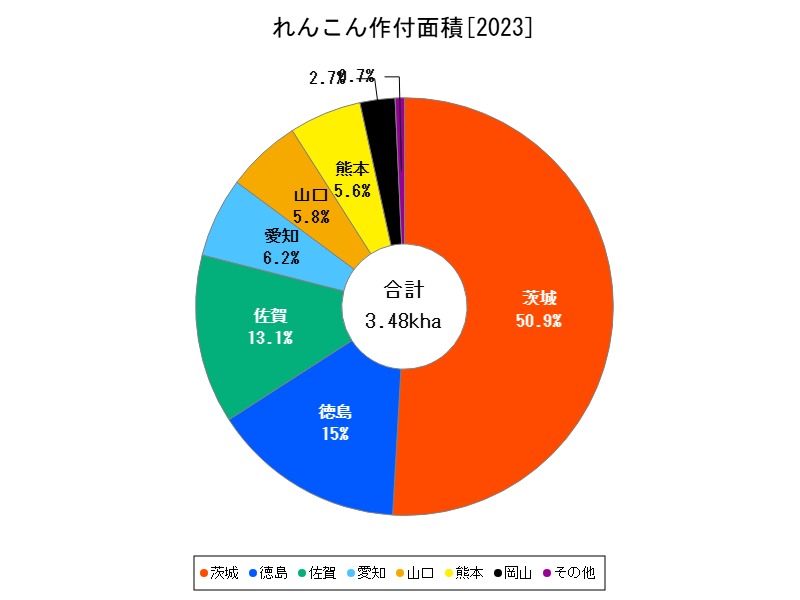

2023年のれんこん作付け面積は4,040haで前年比+0.498%。茨城県が全国の約44%を占め増加傾向。他の主産地は微減が多いが、地域ごとの特色を活かした安定生産が続いている。収穫作業の省力化と販路の多様化が今後の維持・成長の鍵となる。

れんこんの栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[ha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 4040 | 100 | +0.498 | |

| 1 | 茨城 | 1770 | 43.81 | +2.312 |

| 2 | 徳島 | 521 | 12.9 | -0.762 |

| 3 | 佐賀 | 455 | 11.26 | -1.302 |

| 4 | 愛知 | 215 | 5.322 | -0.922 |

| 5 | 山口 | 202 | 5 | -0.493 |

| 6 | 熊本 | 195 | 4.827 | |

| 7 | 岡山 | 94 | 2.327 | +2.174 |

| 8 | 兵庫 | 25 | 0.619 | -16.67 |

詳細なデータとグラフ

れんこんの現状と今後

2023年時点でのれんこんの全国作付け面積は4,040haで、前年より+0.498%の増加となりました。これは近年続いていた縮小傾向が1旦落ち着いたことを示すもので、れんこんに対する消費の根強さと、1部の産地での増産努力が功を奏した結果といえます。

れんこんは水田を利用した特殊な水耕栽培であり、栽培・収穫の負担が大きい作物です。そのため、高齢化や労働力不足が大きな課題となっています。1方で、健康食品・伝統料理・外食向けの安定した需要が存在しており、生産の維持には1定の可能性が残されています。

茨城県 ― 全国1のれんこん産地としての堅調な成長

-

作付け面積:1,770ha(前年比 +2.312%)

茨城県は、全国作付面積の約44%を占める圧倒的な主産地です。特に霞ヶ浦周辺や土浦市を中心とした水郷地域での栽培が盛んで、肥沃な湿地土壌と確立された栽培技術に支えられています。

2023年は2.3%の増加を記録し、国内需要に加え、輸出への対応やブランド化、若手農家の3入支援などの取り組みが奏功したと考えられます。機械化や収穫後の洗浄・出荷工程の効率化も進んでおり、今後も国内供給の中心地としての役割は続く見込みです。

徳島県 ― 西日本最大の産地での微減傾向

-

作付け面積:521ha(前年比 -0.762%)

徳島県は、温暖な気候を活かした露地栽培が中心で、西日本で最大のれんこん産地となっています。阿波市や吉野川沿岸地域での栽培が広く行われ、春から夏にかけての早出し出荷が特徴です。

1方、近年は高齢化・収穫作業の重労働化・水資源の確保などの課題があり、微減傾向が続いています。施設園芸との複合経営や、新規就農者支援などが今後のカギを握るでしょう。

佐賀県 ― 9州を代表する伝統産地

-

作付け面積:455ha(前年比 -1.302%)

佐賀県では、有明海沿岸の干拓地を活かした栽培が行われています。伝統的に粘りが強く煮物向けに適した品種が作られており、地元市場や関西圏を中心に出荷されています。

減少幅は小さいものの、農家の高齢化や労働力不足が徐々に影響してきています。ただし、土壌条件がれんこん栽培に非常に適しているため、1定の生産力は今後も維持されると見込まれます。

愛知県・山口県 ― 中堅産地の安定傾向

-

愛知県:215ha(前年比 -0.922%)

-

山口県:202ha(前年比 -0.493%)

愛知県では、濃尾平野における泥質の湿田を利用した栽培が行われています。京浜・中京圏への安定供給が強みで、長期的には横ばい傾向です。

山口県では、周南地域などで栽培されており、地元出荷・学校給食・直売所などへの販売が中心。耕作放棄地の活用策としてれんこんを導入する動きも見られます。

両県とも大幅な増減はなく、中堅産地としての安定的な役割が続くと考えられます。

熊本県 ― 潜在力を持つ新興産地

-

作付け面積:195ha(前年比不明)

熊本県では、近年になって徐々にれんこん栽培が拡大しています。8代平野などの肥沃な土地を活用し、冬季の温暖な気候を生かした栽培が可能である点が強みです。

現在の規模はまだ限定的ですが、他産地との差別化や加工用としての需要開拓が進めば、今後の成長が期待できる地域といえるでしょう。

岡山県 ― 増加傾向を見せた伝統地域

-

作付け面積:94ha(前年比 +2.174%)

岡山県では、倉敷市などの沿岸部において伝統的にれんこんが栽培されており、中小規模ながら質の高い出荷を行っています。今回の増加は、新規3入や転作による作付けの再拡大が1因と見られます。

販路としては主に地元スーパーや直売所ですが、観光農園やふるさと納税との連携が進めば、ブランド力を高められる可能性があります。

兵庫県 ― 減少が続く都市近郊の小規模地帯

-

作付け面積:25ha(前年比 -16.67%)

兵庫県では、かつて神戸市や加古川市などでの小規模な栽培がありましたが、都市化や農地転用により、急激に縮小しています。今後の生産維持は困難と考えられ、地域内消費を支える小規模農家の継続が鍵となるでしょう。

今後の展望と課題

作付面積は横ばいまたは微減傾向が継続

全国的にはわずかに増加したとはいえ、多くの産地で縮小が進んでおり、全国作付け面積は今後も微減が続く可能性が高いです。

技術導入と労力削減が急務

収穫作業の過重性が生産の大きな制約となっているため、機械化・効率化の導入やスマート農業の活用が求められます。

消費拡大と販路多様化の重要性

伝統的な食文化だけでなく、冷凍・チルド・カット野菜など加工向けの用途拡大が持続的な栽培の支えとなります。また、地域ごとの品種・風味の違いを活かしたブランド戦略も有効です。

コメント