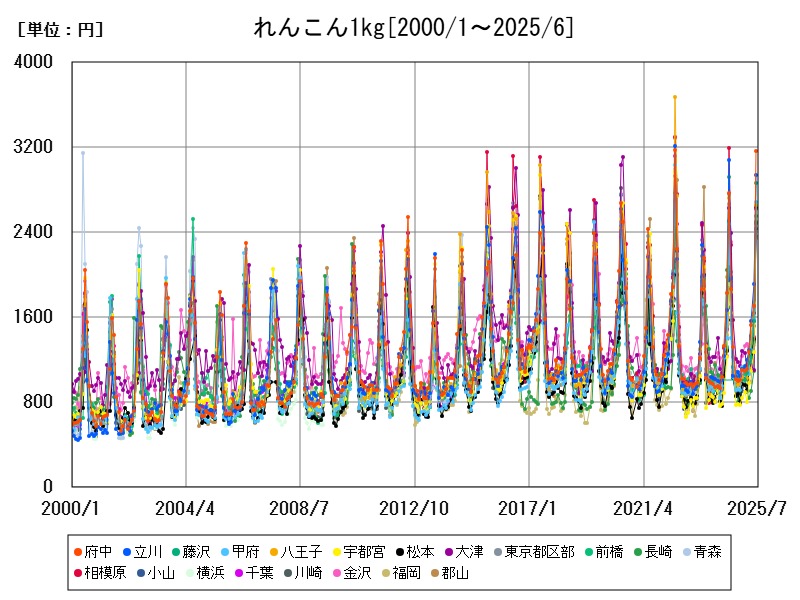

2025年5月のれんこん1kgの全国平均価格は1324円で、前年同月比は-1.6%の微減。立川や八王子、相模原など首都圏近郊の都市で15〜20%超の価格上昇が見られ、流通コスト増や需要増が影響。一方、府中や神戸などでは価格がやや下落。輸送コストや季節需要、気象条件が価格変動の主な要因で、今後も変動が続くと予測される。

都市別のれんこん1kgの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 2084 | -5.993 | |

| 1 | 府中 | 3169 | +14.24 |

| 2 | 立川 | 2942 | -4.418 |

| 3 | 藤沢 | 2867 | |

| 4 | 甲府 | 2683 | +8.36 |

| 5 | 八王子 | 2657 | -2.352 |

| 6 | 宇都宮 | 2654 | +38.73 |

| 7 | 松本 | 2644 | +27.73 |

| 8 | 大津 | 2632 | |

| 9 | 東京都区部 | 2620 | -5.038 |

| 10 | 前橋 | 2549 | +2.452 |

| 11 | 長崎 | 2495 | -14.58 |

| 12 | 青森 | 2493 | +4.528 |

| 13 | 相模原 | 2490 | -22.14 |

| 14 | 小山 | 2485 | +18.5 |

| 15 | 横浜 | 2456 | -10.53 |

| 16 | 千葉 | 2446 | +3.25 |

| 17 | 川崎 | 2428 | -2.958 |

| 18 | 金沢 | 2368 | +30.76 |

| 19 | 福岡 | 2349 | -11.96 |

| 20 | 郡山 | 2342 | +24.44 |

| 21 | 山形 | 2328 | -14.82 |

| 22 | 鳥取 | 2310 | -16.88 |

| 23 | 所沢 | 2310 | -10.5 |

| 24 | 北九州 | 2300 | -11.5 |

| 25 | 浦安 | 2297 | -12.99 |

| 26 | 熊谷 | 2276 | -10.04 |

| 27 | 佐世保 | 2235 | -9.478 |

| 28 | 日立 | 2220 | -6.918 |

| 29 | さいたま | 2216 | -20.23 |

| 30 | 富士 | 2213 | -8.893 |

| 31 | 山口 | 2185 | +13.98 |

| 32 | 今治 | 2184 | -16.19 |

| 33 | 静岡 | 2177 | -9.518 |

| 34 | 宮崎 | 2139 | +25.38 |

| 35 | 那覇 | 2132 | +18.18 |

| 36 | 鹿児島 | 2128 | +1.093 |

| 37 | 浜松 | 2125 | -0.84 |

| 38 | 福島 | 2116 | +0.142 |

| 39 | 長野 | 2103 | +15.68 |

| 40 | 松阪 | 2096 | -5.201 |

| 41 | 豊橋 | 2085 | |

| 42 | 札幌 | 2070 | -0.576 |

| 43 | 岐阜 | 2019 | -5.874 |

| 44 | 八戸 | 1986 | -17.8 |

| 45 | 福山 | 1977 | +1.281 |

| 46 | 川口 | 1971 | -15.52 |

| 47 | 西宮 | 1966 | -15.98 |

| 48 | 京都 | 1961 | -15.8 |

| 49 | 函館 | 1959 | +11.62 |

| 50 | 秋田 | 1952 | +3.609 |

| 51 | 高知 | 1944 | +18.75 |

| 52 | 名古屋 | 1943 | -12 |

| 53 | 長岡 | 1940 | -4.528 |

| 54 | 大分 | 1882 | -8.596 |

| 55 | 熊本 | 1880 | -2.842 |

| 56 | 神戸 | 1860 | -20.44 |

| 57 | 松山 | 1858 | -13.34 |

| 58 | 津 | 1853 | +2.546 |

| 59 | 姫路 | 1847 | -16.69 |

| 60 | 岡山 | 1846 | +6.52 |

| 61 | 旭川 | 1845 | -28.04 |

| 62 | 新潟 | 1827 | -5.435 |

| 63 | 仙台 | 1784 | +20.3 |

| 64 | 大阪 | 1768 | -23.69 |

| 65 | 東大阪 | 1765 | -6.712 |

| 66 | 広島 | 1761 | -27.62 |

| 67 | 富山 | 1742 | -2.08 |

| 68 | 堺 | 1724 | -29.55 |

| 69 | 宇部 | 1713 | -18.47 |

| 70 | 松江 | 1698 | -28.17 |

| 71 | 奈良 | 1671 | -20.99 |

| 72 | 枚方 | 1653 | -30.84 |

| 73 | 柏 | 1647 | |

| 74 | 高松 | 1579 | -25.09 |

| 75 | 佐賀 | 1573 | -25.02 |

| 76 | 福井 | 1554 | -10.69 |

| 77 | 伊丹 | 1451 | -13.84 |

| 78 | 徳島 | 1436 | +16.75 |

| 79 | 水戸 | 1423 | +3.191 |

| 80 | 盛岡 | 1261 | -5.117 |

| 81 | 和歌山 | 1249 | -10.91 |

詳細なデータとグラフ

れんこんの小売価格の相場と推移

2025年5月のれんこん1kgの全国平均小売価格は1324円となっています。前年同月比ではわずかに-1.599%の微減であり、全体としては安定した価格水準を維持しています。ただし都市別では価格の上下が顕著で、地域ごとに需要や流通の違いが見て取れます。

高価格都市の特徴と動向

-

立川(1917円)、那覇(1864円)、8王子(1733円)、府中(1702円)など首都圏および沖縄県の主要都市が特に高価格です。

-

立川は前年同月比で+15.07%、8王子は+20.85%、相模原も+17.66%といずれも2桁の大幅上昇を示しており、首都圏周辺での需要増加や流通コストの上昇が反映されています。

-

那覇は微減(-0.798%)ながら高価格を維持し、輸送コストや離島という地理的条件が価格を押し上げていると考えられます。

中価格帯都市の価格推移と背景

-

西宮(1626円)、京都(1617円)、神戸(1589円)、甲府(1580円)、藤沢(1564円)といった関西・中部圏の都市も高水準ながら前年からの変動は小幅です。

-

これらの都市では需要が安定している1方、流通効率の改善や供給増加により価格の大幅な上昇は抑えられている様子が伺えます。

-

1部都市では府中の-6.842%、神戸の-5.529%とやや価格が下がっており、地元産の豊作や輸入品の流通増が影響している可能性があります。

価格高騰の要因と今後の見通し

-

首都圏近郊の都市で特に価格が上昇している背景には、流通コストの増加、輸送距離の長さ、さらには気候変動による生産量の変動が影響しています。

-

また、れんこんは冬から春にかけて需要が高まるため、季節的要因も価格変動の大きな要素です。

-

今後は生産技術の進歩や流通経路の多様化が価格の安定に寄与する1方、気象条件による収穫量の変動は依然として価格変動要因となり続けるでしょう。

コメント