日本全国のりんご市場は、都市ごとに価格・流通量の差が顕著で、沖縄や名古屋は高価格帯、東京・大阪は数量主導型市場です。価格変動の背景には気候変動や物流コスト、地域需要の変化があり、今後は生産体制の強化やスマート農業導入が重要となります。

りんごの市場価格

| 市場 | 卸売価格[円/kg] | 主要比 | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 主要市場 | 524.7 | 100 | +1.157 | |

| 1 | 沖縄県 | 600 | 114.4 | -3.588 |

| 2 | 名古屋市 | 574 | 109.4 | -3.691 |

| 3 | 広島市 | 557.3 | 106.2 | -0.299 |

| 4 | 高松市 | 556 | 106 | -15.29 |

| 5 | 横浜市 | 538.7 | 102.7 | +1.317 |

| 6 | 北九州市 | 533.7 | 101.7 | -4.531 |

| 7 | 仙台市 | 531.7 | 101.3 | +5.073 |

| 8 | 大阪市 | 530 | 101 | +5.719 |

| 9 | 東京都 | 527.7 | 100.6 | +1.411 |

| 10 | 京都市 | 517.7 | 98.67 | +2.171 |

| 11 | 札幌市 | 509.3 | 97.08 | +0.857 |

| 12 | 神戸市 | 501.7 | 95.62 | -4.685 |

| 13 | 金沢市 | 484.3 | 92.31 | +8.189 |

| 14 | 福岡市 | 460.3 | 87.74 | -8.665 |

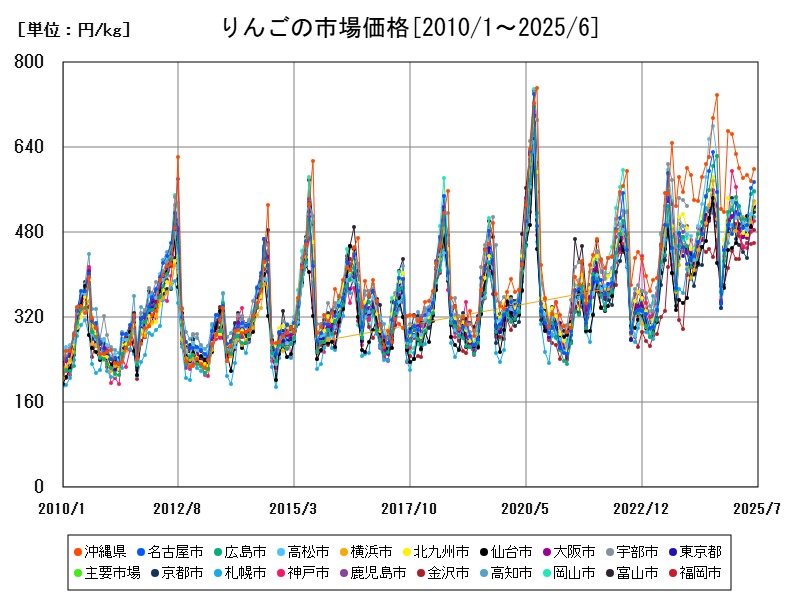

市場価格の推移

全国の卸売数量

| 市場 | 卸売数量[kt] | 主要比 | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 主要市場 | 5.934 | 100 | +0.645 | |

| 1 | 東京都 | 1.878 | 31.65 | -2.289 |

| 2 | 大阪市 | 1.647 | 27.76 | -3.458 |

| 3 | 福岡市 | 0.498 | 8.392 | +7.097 |

| 4 | 名古屋市 | 0.428 | 7.213 | +21.25 |

| 5 | 横浜市 | 0.269 | 4.533 | -7.56 |

| 6 | 京都市 | 0.243 | 4.095 | +6.579 |

| 7 | 札幌市 | 0.232 | 3.91 | +11.54 |

| 8 | 北九州市 | 0.223 | 3.758 | +41.14 |

| 9 | 神戸市 | 0.129 | 2.174 | -15.69 |

| 10 | 金沢市 | 0.12 | 2.022 | +7.143 |

| 11 | 広島市 | 0.118 | 1.989 | -18.06 |

| 12 | 仙台市 | 0.084 | 1.416 | -8.696 |

| 13 | 高松市 | 0.035 | 0.59 | +25 |

| 14 | 沖縄県 | 0.032 | 0.539 | -11.11 |

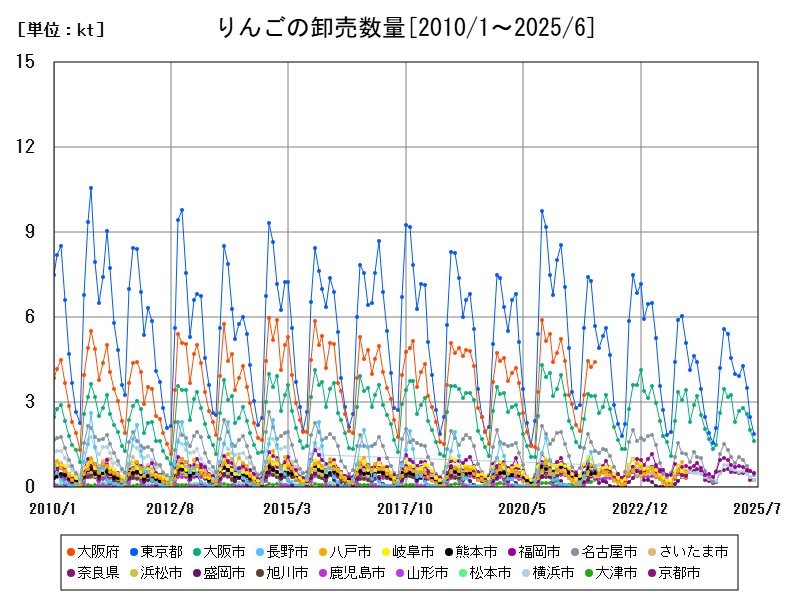

卸売数量の推移

カテゴリー

詳細なデータとグラフ

りんごの卸売り市場の現状と今後

りんごの全国平均市場価格は、2025年6月時点で524.7円/kgとなっており、過去10年以上のスパンで見ると安定傾向にありますが、短期的には都市ごとにばらつきが出ています。例えば、沖縄県では600円/kgと最も高い水準である1方、京都市では517.7円/kgと比較的低めです。都市別の価格変動率を見ると、仙台市(+5.073%)や大阪市(+5.719%)では前年より大きく上昇し、1方で高松市(-15.29%)や名古屋市(-3.691%)などでは減少が見られます。

このような価格の変動は、地域の流通コスト、消費需要、天候影響、さらには他果物との競合状況などが複合的に影響していると考えられます。

都市別の価格水準と地域特性

都市別に見ると、沖縄県は最も高い価格(600円/kg)を示しています。これは地理的に本州から遠く、輸送コストがかさむことが主な要因と考えられます。名古屋市や広島市、高松市などでも500円台後半の高水準を維持していますが、これらは比較的りんごの主産地から中距離に位置し、安定供給と都市部需要のバランスが取れている点が特徴です。

1方、東京都や大阪市のような大都市では、価格は平均的ですが流通量が多く(東京都1.878kt、大阪市1.647kt)、大量需要による価格安定が図られている可能性があります。

卸売数量の推移と都市別構成

卸売数量を見ると、最も多いのは主要市場全体で5.934kt。都市別では東京都が1.878ktと最多で、大阪市(1.647kt)、福岡市(0.498kt)、名古屋市(0.428kt)と続きます。興味深いのは、名古屋市が前年同月比で+21.25%と大きく増加している点で、価格が下がる1方で流通量が増えていることから、地元需要の高まりや販路拡大があった可能性があります。

また、北9州市(+41.14%)、札幌市(+11.54%)も大きな増加率を記録しており、消費地としての存在感が強まっています。逆に、神戸市(-15.69%)や横浜市(-7.56%)では流通量が減少しており、物流や需要構造に変化があったと推測されます。

価格高騰の主な要因

りんご価格の変動は、以下のような要因に起因しています。

-

気候変動:りんごは寒冷地での栽培が多いため、温暖化や天候不順(霜害や台風)によって収穫量が左右される。

-

人件費・輸送費の上昇:特に遠方への輸送が必要な地域では、燃料費高騰が価格に転嫁されやすい。

-

流通構造の変化:小売業界の再編や物流の効率化によって、中間マージンが減る1方、需要集中による価格調整が進んでいる。

-

需要の変化:健康志向の高まりによる果物人気、あるいは高齢化に伴う果物消費量の変化が、都市によって異なる価格動向に影響。

日本のりんご生産の背景と今後の展望

日本のりんご生産は、青森県、長野県、岩手県などの寒冷地域を中心に展開され、品質の高さと品種の多様さが評価されています。収穫は例年9月~11月にピークを迎え、貯蔵技術の進展により通年供給が可能になっています。

しかし、農家の高齢化や後継者不足、気候変動による栽培リスク増加など、構造的課題も深刻化しています。今後は、省力化技術(例:自動選果機やドローン活用)やスマート農業の導入、海外輸出の強化などによる安定供給体制の構築が求められています。

コメント