2025年のもち1kgの全国平均価格は809.3円で前年より約8.9%上昇。山口や熊本、秋田などで特に価格が高く、物流費やもち米の価格上昇が主因。製造工程の手間や地域ブランドもちの存在も価格を押し上げている。今後は生産効率化や物流改善が課題となる。

都市別のもち1kgの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 811.4 | +9.215 | |

| 1 | 山口 | 1045 | +17.28 |

| 2 | 熊本 | 927 | +16.31 |

| 3 | 秋田 | 917 | +7.503 |

| 4 | 静岡 | 894 | +8.364 |

| 5 | 宮崎 | 894 | +10.64 |

| 6 | さいたま | 894 | +20.32 |

| 7 | 高松 | 889 | +10.02 |

| 8 | 福島 | 878 | +14.03 |

| 9 | 東京都区部 | 862 | +8.564 |

| 10 | 名古屋 | 862 | +17.6 |

| 11 | 岡山 | 861 | +9.542 |

| 12 | 徳島 | 856 | +4.518 |

| 13 | 山形 | 851 | +17.22 |

| 14 | 松山 | 841 | +11.54 |

| 15 | 盛岡 | 840 | +9.091 |

| 16 | 千葉 | 840 | +9.091 |

| 17 | 佐賀 | 840 | +3.96 |

| 18 | 長崎 | 830 | +12.47 |

| 19 | 福岡 | 830 | +11.71 |

| 20 | 鳥取 | 829 | +11.57 |

| 21 | 京都 | 829 | +11.57 |

| 22 | 津 | 825 | +9.562 |

| 23 | 神戸 | 824 | +11.8 |

| 24 | 高知 | 819 | +26.98 |

| 25 | 水戸 | 819 | +5.677 |

| 26 | 広島 | 818 | +5.548 |

| 27 | 札幌 | 808 | +8.748 |

| 28 | 宇都宮 | 808 | +3.457 |

| 29 | 長野 | 804 | +13.88 |

| 30 | 仙台 | 803 | +16.55 |

| 31 | 岐阜 | 797 | +13.86 |

| 32 | 金沢 | 786 | +5.787 |

| 33 | 和歌山 | 776 | +10.86 |

| 34 | 奈良 | 771 | +12.06 |

| 35 | 青森 | 770 | +6.061 |

| 36 | 大阪 | 756 | +14.2 |

| 37 | 那覇 | 754 | +10.56 |

| 38 | 甲府 | 744 | +19.04 |

| 39 | 横浜 | 743 | +10.57 |

| 40 | 大津 | 743 | +6.143 |

| 41 | 松江 | 732 | -12.86 |

| 42 | 大分 | 732 | +13.49 |

| 43 | 前橋 | 721 | -0.825 |

| 44 | 新潟 | 700 | -4.502 |

| 45 | 富山 | 700 | |

| 46 | 福井 | 679 | |

| 47 | 鹿児島 | 597 | -11.16 |

詳細なデータとグラフ

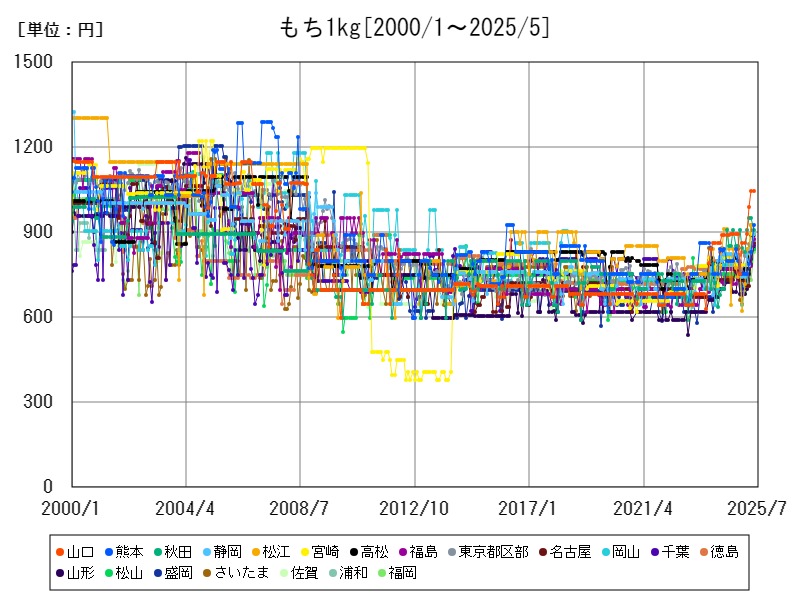

もちの小売価格の相場と推移

2025年5月時点におけるもち1kgの全国平均小売価格は809.3円です。過去約25年間(2000年1月~2025年5月)を通じて、もちの価格は緩やかに上昇しており、前年同月比で平均8.867%の価格増加が見られます。この価格上昇は主に原料であるもち米の価格上昇、製造工程のコスト増、流通コストの上昇に起因します。

都市別価格ランキングと特徴

2025年5月のもち1kgの高価格都市トップ10は以下の通りです。

| 順位 | 都市名 | 価格(円/kg) | 前年同月比増減率 |

|---|---|---|---|

| 1 | 山口 | 1045 | +17.28% |

| 2 | 熊本 | 927 | +16.31% |

| 3 | 秋田 | 907 | — |

| 4 | 静岡 | 894 | +8.364% |

| 5 | 松江 | 894 | -1.758% |

| 6 | 宮崎 | 894 | +10.64% |

| 7 | 高松 | 889 | +10.02% |

| 8 | 福島 | 878 | +14.03% |

| 9 | 東京都区部 | 873 | +8.447% |

| 10 | 名古屋 | 862 | +17.6% |

傾向分析

-

山口県が最も高額であり、前年より17%以上の値上がりを示すなど価格上昇が著しい。

-

9州地方(熊本、宮崎)、中国地方(松江)、4国(高松)、東北(秋田、福島)と全国にわたり価格が高い都市が分散。

-

松江のみ前年割れの傾向があり、その他は軒並み上昇していることが特徴。

-

大都市圏(東京都区部、名古屋)でも価格上昇が目立ち、生活コスト上昇の1因といえる。

もち価格高騰の原因

-

もち米の価格上昇もちの原料となるもち米は特に品質管理が厳しく、気候変動や生産量の減少によって価格が上昇している。

-

製造工程コストの増加手間がかかるもちの製造工程は人件費上昇やエネルギーコストの増加に敏感である。

-

流通・物流コストの上昇地方都市では物流距離が長く、配送費用が価格に反映されやすい。特に山口や熊本など遠隔地で顕著。

-

消費者の嗜好変化伝統的な食文化の維持や健康志向の高まりにより、高品質のもち需要が増加し価格に影響。

もちの生産と流通の特徴

-

地域特産もちの存在秋田県の「秋田もち米」など、地域ブランドが強いもち米は価格が高めに設定される傾向がある。

-

生産工程の手間もち米の精米、浸漬、蒸し、搗き(つき)など工程が多く、伝統製法と最新技術の融合が進むがコストはかかる。

-

流通の特殊性生鮮食品に近い特性があり、品質劣化を避けるため短時間での流通が求められ、物流コストが嵩む。

-

加工品としての多様化餅菓子や冷凍もちの需要も増え、製品の多様化に伴い原料の安定調達が課題。

今後の課題と展望

-

生産効率化とコスト削減生産現場の省力化やIoT活用による品質管理でコスト低減が必要。

-

流通インフラの強化遠隔地への効率的配送体制の構築や冷凍技術の進化で物流費を抑えることが求められる。

-

消費者ニーズへの対応健康志向や多様な食文化への対応で新商品の開発やマーケティング強化が期待される。

コメント