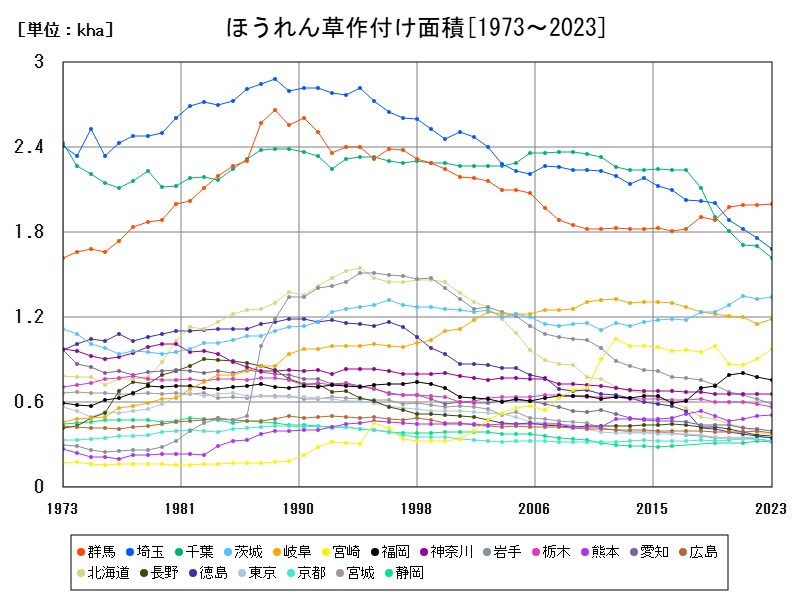

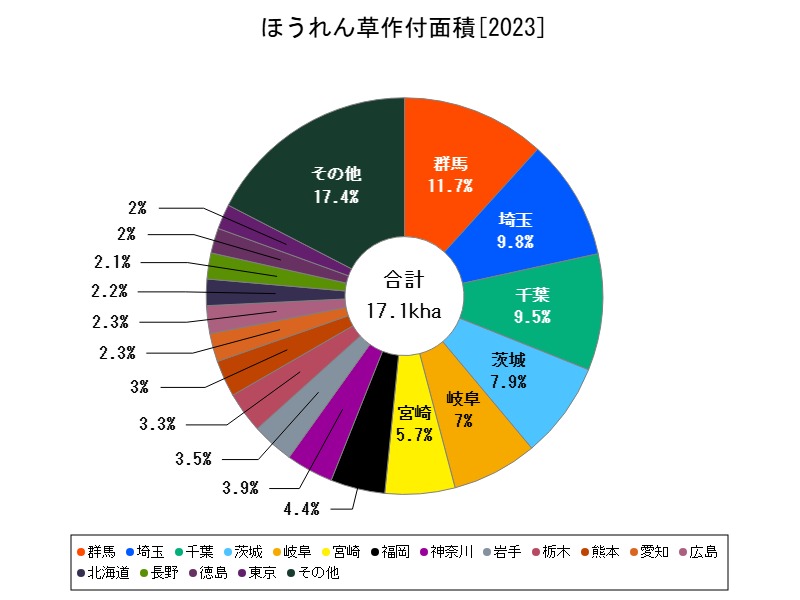

2023年のほうれん草作付け面積は全国18.7khaで微減。関東圏では減少が目立つ一方、宮崎・岐阜は気候と施設活用により増加傾向。今後は担い手不足対策やICT導入による生産安定化が鍵を握る。

ほうれん草の栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 18.7 | 100 | -1.058 | |

| 1 | 群馬 | 2 | 10.7 | +0.503 |

| 2 | 埼玉 | 1.68 | 8.984 | -4.545 |

| 3 | 千葉 | 1.62 | 8.663 | -4.706 |

| 4 | 茨城 | 1.34 | 7.166 | +0.752 |

| 5 | 岐阜 | 1.19 | 6.364 | +3.478 |

| 6 | 宮崎 | 0.973 | 5.203 | +7.514 |

| 7 | 福岡 | 0.758 | 4.053 | -2.571 |

| 8 | 神奈川 | 0.657 | 3.513 | -0.303 |

| 9 | 岩手 | 0.59 | 3.155 | -4.839 |

| 10 | 栃木 | 0.569 | 3.043 | -2.735 |

| 11 | 熊本 | 0.508 | 2.717 | +0.994 |

| 12 | 愛知 | 0.395 | 2.112 | -4.819 |

| 13 | 広島 | 0.386 | 2.064 | -2.03 |

| 14 | 北海道 | 0.367 | 1.963 | -5.656 |

| 15 | 長野 | 0.361 | 1.93 | -2.168 |

| 16 | 徳島 | 0.349 | 1.866 | -4.121 |

| 17 | 東京 | 0.348 | 1.861 | -1.136 |

| 18 | 宮城 | 0.33 | 1.765 | -2.655 |

| 19 | 京都 | 0.33 | 1.765 | -2.941 |

| 20 | 静岡 | 0.32 | 1.711 | -2.439 |

| 21 | 福島 | 0.29 | 1.551 | -0.685 |

| 22 | 奈良 | 0.272 | 1.455 | -1.805 |

| 23 | 兵庫 | 0.255 | 1.364 | -3.774 |

| 24 | 山口 | 0.194 | 1.037 | -1.523 |

| 25 | 秋田 | 0.174 | 0.93 | |

| 26 | 長崎 | 0.157 | 0.84 | -0.633 |

| 27 | 愛媛 | 0.134 | 0.717 | -3.597 |

| 28 | 鳥取 | 0.123 | 0.658 | -1.6 |

| 29 | 佐賀 | 0.112 | 0.599 | -2.609 |

| 30 | 滋賀 | 0.1 | 0.535 | -1.961 |

| 31 | 福井 | 0.073 | 0.39 | |

| 32 | 和歌山 | 0.067 | 0.358 | -2.899 |

| 33 | 富山 | 0.041 | 0.219 | -6.818 |

詳細なデータとグラフ

ほうれん草の現状と今後

ほうれん草は、ビタミン・ミネラル・鉄分などの栄養価に優れ、調理の幅も広いことから、家庭用・業務用を問わず需要の高い野菜の1つです。周年出荷が可能で、施設栽培や露地栽培の両方に対応できる点も生産者にとって魅力的です。1方で、価格の変動が大きく、気候や病害虫の影響を受けやすいため、生産の安定性という点では課題を抱えています。

全国の作付け動向 ― 微減傾向とその背景

2023年の全国作付け面積は18.7khaで、前年から-1.058%の減少となりました。ほうれん草はここ数十年、比較的安定した人気を誇ってきましたが、近年は気候変動や生産者の高齢化、価格の乱高下による経営リスク増大などの理由で、微減傾向が続いています。

都道府県別の生産動向と特徴

群馬県(2.00kha/前年比 +0.503%)

群馬は冬季の気温が低く、霜によって甘味が増すほうれん草の生産に適した地域です。施設・露地ともにバランスよく展開されており、主に首都圏への出荷を支えています。わずかではあるものの増加傾向にあり、安定した生産体制が整っているといえます。

埼玉県(1.68kha/前年比 -4.545%)

かつては首都圏最大の供給地として機能していた埼玉ですが、都市化や農地転用の影響、農業人口の高齢化により減少傾向が見られます。冬季の露地栽培を主軸とした伝統があるものの、他県との競争やコスト増が影響しています。

千葉県(1.62kha/前年比 -4.706%)

埼玉同様、関東近郊という地の利を生かして首都圏市場に供給してきた千葉も、農地の縮小や経営規模の維持困難などから縮小傾向にあります。特に気候変動による品質への影響が生産意欲にブレーキをかけている可能性があります。

茨城県(1.34kha/前年比 +0.752%)

茨城では冬季の出荷量が多く、比較的生産環境も安定しています。近年はICT農業や水耕栽培などを取り入れる動きもあり、小幅ながらプラス成長を維持しています。

岐阜県(1.19kha/前年比 +3.478%)

中部地方では最大の生産県であり、平坦地と中山間地域の多様な地形を活かして周年出荷体制を築いています。温暖化の影響も相対的に少なく、今後も成長が見込まれる地域です。

宮崎県(0.973kha/前年比 +7.514%)

温暖な気候を活かした冬場の供給拠点として注目されており、近年は設備投資や若手農業者の3入も見られます。露地とハウス栽培の組み合わせで出荷時期の調整がしやすく、今後の成長が期待されます。

福岡県(0.758kha/前年比 -2.571%)

西日本の主要産地の1つであり、特に9州圏内での供給を担っています。ただし、都市化の影響や施設老朽化、担い手不足などで微減傾向が続いています。

神奈川県(0.657kha/前年比 -0.303%)

面積規模はそれほど大きくないものの、都市近郊農業としての役割を持ち、地産地消ニーズに応える形での生産が行われています。今後も縮小のペースは緩やかと見られます。

岩手県(0.59kha/前年比 -4.839%)

冷涼な気候を活かした夏場出荷が中心ですが、天候不順の影響を受けやすい地域でもあります。気象リスクが高まるなか、生産量の減少は避けがたい状況です。

栃木県(0.569kha/前年比 -2.735%)

栃木は群馬・茨城と並ぶ関東の生産地でありながら、施設栽培の割合が低めなため、冬期の生産安定性に課題があります。徐々に面積は減少しています。

今後の展望と課題

需要の安定と供給の不安定

ほうれん草の需要は家庭用・外食産業用ともに安定していますが、近年の異常気象や病害虫の増加により、供給が不安定になりつつあります。これが価格の乱高下を招き、生産者の意欲を削ぐ原因となっています。

生産者の高齢化と担い手不足

とくに関東圏では、長年ほうれん草を生産してきた中小農家が高齢化により離農するケースが増えており、継承が進んでいません。法人化・規模拡大による省力化が進まなければ、今後の供給力は弱まる可能性があります。

宮崎や岐阜に見る成長の兆し

1方、宮崎や岐阜などの比較的新しい生産拠点では、気候を活かした周年出荷や施設投資、若手の3入が目立ちます。これらの地域は今後、関東圏の縮小を補う重要な産地として期待されます。

環境変化への適応

ICTや環境制御型ハウスの導入、品種改良による耐暑性・耐病性の向上など、テクノロジー導入が今後のカギです。特に夏季出荷の安定化や、冬場の甘味増強など、ニーズに応じた栽培技術の開発が求められています。

まとめ

ほうれん草は依然として重要な野菜であり、安定した需要が見込まれます。しかし、関東を中心とした主要産地では縮小傾向が顕著であり、今後は宮崎・岐阜といった成長地域への期待が高まります。気候変動や経営環境の変化に柔軟に対応するためには、テクノロジーと経営力の強化が不可欠です。持続的な生産体制の構築と地域間連携が、日本のほうれん草栽培の将来を左右するでしょう。

コメント