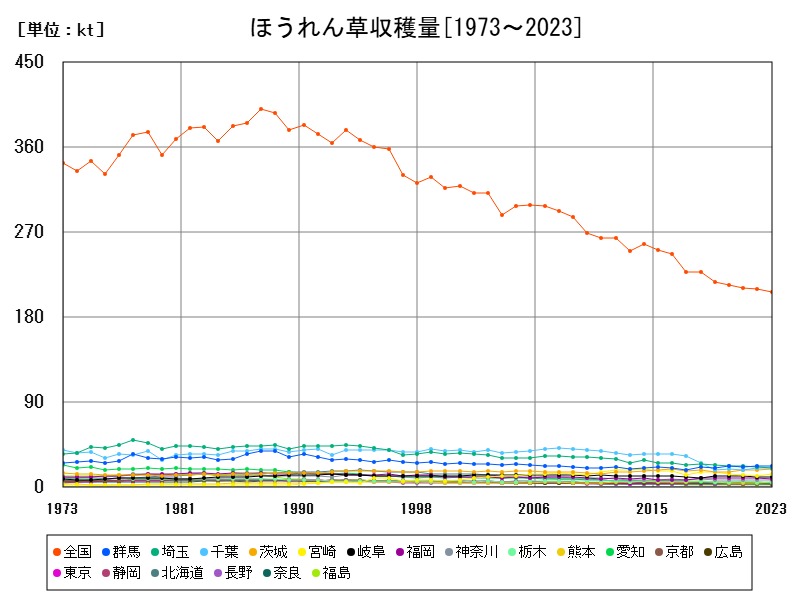

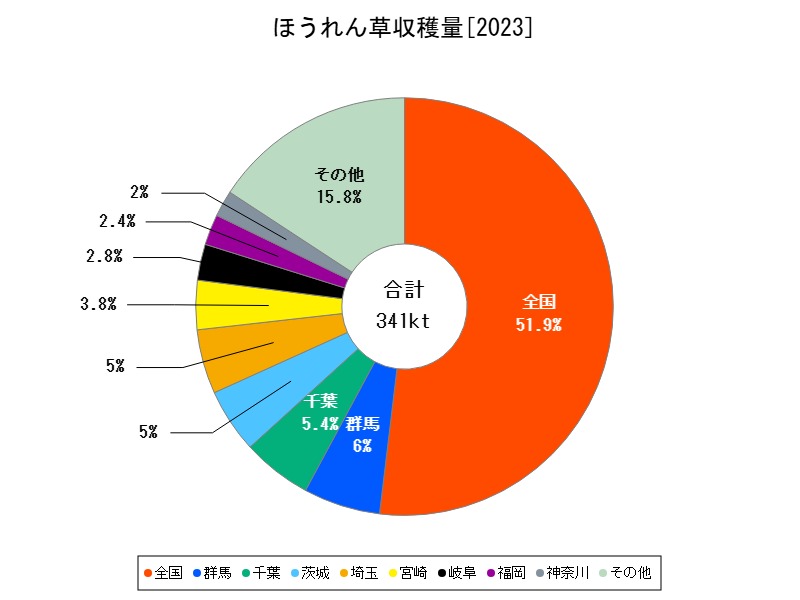

2023年のほうれん草全国収穫量は206.8千トンで前年比-1.43%。群馬・茨城など一部で増加も、全体的には横ばい傾向。宮崎は顕著な増加を示し、冬季供給地としての存在感を強化。今後は施設栽培の普及や通年供給体制の拡充がカギとなる。

ほうれん草の収穫量ランキング

| 都道府県 | 最新値[kt] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 206.8 | 100 | -1.43 | |

| 1 | 群馬 | 22.4 | 10.83 | +0.448 |

| 2 | 埼玉 | 20.5 | 9.913 | -5.963 |

| 3 | 千葉 | 20.1 | 9.72 | -2.899 |

| 4 | 茨城 | 18.9 | 9.139 | +4.42 |

| 5 | 宮崎 | 14.4 | 6.963 | +18.03 |

| 6 | 岐阜 | 10.7 | 5.174 | -2.727 |

| 7 | 福岡 | 8.87 | 4.289 | -5.032 |

| 8 | 神奈川 | 7.62 | 3.685 | -1.167 |

| 9 | 栃木 | 5.6 | 2.708 | -7.895 |

| 10 | 熊本 | 5.38 | 2.602 | +5.906 |

| 11 | 愛知 | 4.98 | 2.408 | +10.18 |

| 12 | 京都 | 4.92 | 2.379 | -8.38 |

| 13 | 広島 | 4.48 | 2.166 | -4.478 |

| 14 | 東京 | 4.14 | 2.002 | -0.241 |

| 15 | 静岡 | 3.97 | 1.92 | -2.457 |

| 16 | 北海道 | 3.37 | 1.63 | -6.128 |

| 17 | 長野 | 3.08 | 1.489 | -4.644 |

| 18 | 奈良 | 3.02 | 1.46 | -5.329 |

| 19 | 福島 | 2.81 | 1.359 | -3.436 |

| 20 | 宮城 | 2.63 | 1.272 | -4.71 |

| 21 | 岩手 | 2.57 | 1.243 | -13.76 |

| 22 | 徳島 | 2.53 | 1.223 | -6.985 |

| 23 | 兵庫 | 2.43 | 1.175 | -23.58 |

| 24 | 山口 | 1.63 | 0.788 | -1.807 |

| 25 | 長崎 | 1.4 | 0.677 | -3.448 |

| 26 | 秋田 | 1.29 | 0.624 | -5.147 |

| 27 | 鳥取 | 1.14 | 0.551 | -3.39 |

| 28 | 愛媛 | 1.14 | 0.551 | -9.524 |

| 29 | 滋賀 | 1.12 | 0.542 | -3.448 |

| 30 | 佐賀 | 0.893 | 0.432 | +1.018 |

| 31 | 和歌山 | 0.75 | 0.363 | -4.701 |

| 32 | 福井 | 0.647 | 0.313 | -4.572 |

| 33 | 富山 | 0.393 | 0.19 | -12.47 |

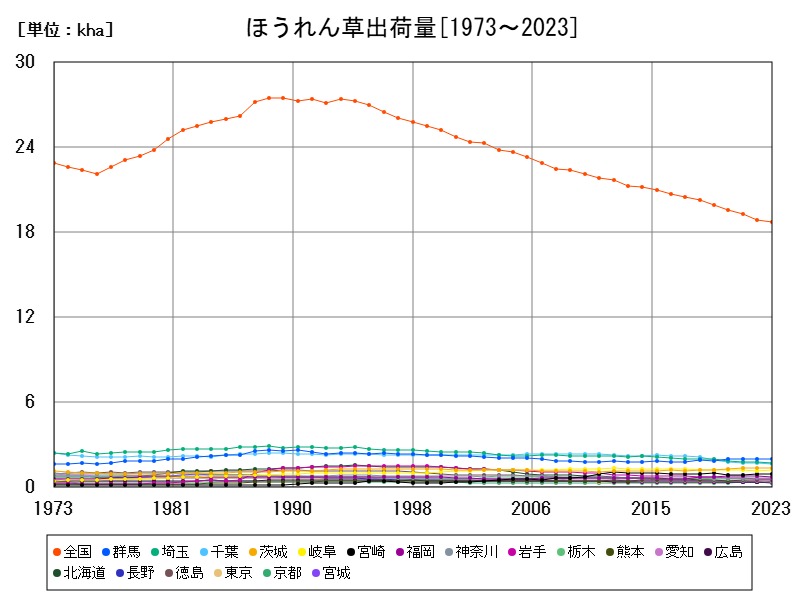

ほうれん草の出荷量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 17.71 | 100 | -1.061 | |

| 1 | 群馬 | 2.03 | 11.46 | +0.495 |

| 2 | 千葉 | 1.84 | 10.39 | -3.158 |

| 3 | 茨城 | 1.7 | 9.599 | +4.294 |

| 4 | 埼玉 | 1.7 | 9.599 | -6.077 |

| 5 | 宮崎 | 1.3 | 7.34 | +18.18 |

| 6 | 岐阜 | 0.952 | 5.375 | -2.758 |

| 7 | 福岡 | 0.81 | 4.574 | -5.041 |

| 8 | 神奈川 | 0.694 | 3.919 | -1.14 |

| 9 | 栃木 | 0.495 | 2.795 | -1.786 |

| 10 | 熊本 | 0.48 | 2.71 | +5.96 |

| 11 | 愛知 | 0.441 | 2.49 | +10.25 |

| 12 | 京都 | 0.424 | 2.394 | -8.225 |

| 13 | 東京 | 0.371 | 2.095 | -0.269 |

| 14 | 広島 | 0.352 | 1.988 | -4.348 |

| 15 | 静岡 | 0.334 | 1.886 | -2.624 |

| 16 | 北海道 | 0.306 | 1.728 | -8.929 |

| 17 | 奈良 | 0.254 | 1.434 | -5.224 |

| 18 | 徳島 | 0.226 | 1.276 | -7.377 |

| 19 | 長野 | 0.219 | 1.237 | -4.783 |

| 20 | 岩手 | 0.202 | 1.141 | -15.13 |

| 21 | 福島 | 0.184 | 1.039 | -5.155 |

| 22 | 宮城 | 0.156 | 0.881 | -4.878 |

| 23 | 兵庫 | 0.15 | 0.847 | -23.47 |

| 24 | 山口 | 0.131 | 0.74 | -1.504 |

| 25 | 長崎 | 0.112 | 0.632 | -3.448 |

| 26 | 秋田 | 0.098 | 0.553 | -5.769 |

| 27 | 愛媛 | 0.08 | 0.452 | -12.28 |

| 28 | 鳥取 | 0.0798 | 0.451 | -3.038 |

| 29 | 滋賀 | 0.0734 | 0.414 | -3.548 |

| 30 | 和歌山 | 0.067 | 0.378 | -0.149 |

| 31 | 佐賀 | 0.0642 | 0.363 | +0.943 |

| 32 | 福井 | 0.0517 | 0.292 | -4.613 |

| 33 | 富山 | 0.0293 | 0.165 | -11.21 |

詳細なデータとグラフ

ほうれん草の現状と今後

葉物野菜ですが、労働負担の大きさや天候依存性が依然として課題です。

また、地域によっては露地栽培から施設栽培への転換が進んでおり、冬季生産地と夏季生産地が役割を分担する形で全国供給体制が構築されています。

主産地の動向と特徴

群馬県(収穫量22.4kt/+0.448%、出荷量2.03万t/+0.495%)

群馬県は日本最大のほうれん草産地であり、標高差を生かした多様な栽培が特徴です。特に、平野部では冬季の露地栽培が盛んで、関東圏への安定供給地として機能しています。2023年は小幅ながら収穫・出荷ともに増加しており、今後も安定供給地としての役割が維持されると見られます。

埼玉県(収穫量20.5kt/-5.963%、出荷量1.7万t/-6.077%)

都市近郊で流通拠点に近い立地を活かし、新鮮な地場野菜としての需要が高い地域ですが、2023年はやや大きめの減少となりました。高齢化・担い手不足といった問題が背景にあると考えられ、今後の生産維持には法人化や機械導入が課題です。

千葉県(20.1kt/-2.899%、1.84万t/-3.158%)

千葉県は関東南部の温暖な気候を活かし、冬季露地栽培やハウス栽培が盛んです。農業インフラや物流も整っており、品質の良いほうれん草が多く流通しています。ただし2023年はやや減少傾向にあり、長期的には維持と成長の両立が求められます。

茨城県(18.9kt/+4.42%、1.7万t/+4.294%)

茨城は2023年において数少ない増加県の1つであり、生産意欲の高さと農業技術の浸透が影響していると見られます。県東部や筑波地域では大規模農家も多く、安定した出荷体制が整っています。将来的にも成長が期待される地域です。

南9州や西日本の供給地としての役割

宮崎県(14.4kt/+18.03%、1.3万t/+18.18%)

宮崎県は2023年における最も大きな増加を記録した地域です。温暖な気候と日照量の多さを活かし、冬場の供給地として存在感を高めています。ビニールハウスによる施設栽培も多く、規模の拡大や流通体制の強化が進んでいると推測されます。今後さらに全国供給の1翼を担う可能性があります。

熊本県(5.38kt/+5.906%、0.48万t/+5.96%)

熊本県もまた温暖な気候を背景に、冬季を中心とした出荷が安定しています。宮崎と並ぶ9州の葉物野菜供給基地としての役割があり、今後の施設化進展によってさらなる増加も見込まれます。

中堅・都市近郊の安定供給地

岐阜県(10.7kt/-2.727%、0.952万t/-2.758%)

中部圏における有力産地で、季節変動を活かした年間通じた供給体制を持ちます。施設化も1定程度進んでいますが、2023年は微減。都市近郊型農業としてのポジション維持が鍵になります。

福岡県(8.87kt/-5.032%、0.81万t/-5.041%)

9州最大の消費地に隣接する立地から、地場供給を中心とした体制が構築されています。2023年は天候や経営環境の影響からやや減少しましたが、引き続き西日本の供給拠点として機能する見込みです。

その他地域と今後の予測

神奈川県・栃木県など

神奈川・栃木はいずれも都市圏に近い地の利を活かした小〜中規模生産地です。減少傾向にはありますが、直販や地域ブランド化を通じた地産地消型のモデルが見られます。今後は「小規模でも高付加価値」型の生産へと移行が予想されます。

今後の展望と課題

ほうれん草は、単価が比較的安価で労働負担が高い作物であるため、今後は以下のような方向が鍵になります。

生産性向上と機械化

露地栽培中心から、施設栽培・養液栽培・自動化収穫技術への転換が進めば、特に夏場の栽培が困難な地域でも安定生産が可能になります。

地域分散と通年供給体制の強化

関東と9州の2大生産軸に加え、中部・東北・北海道でも夏期の生産拡大が期待されます。これにより、需給の季節ギャップを埋める仕組みが整っていくと見られます。

気候変動への対応

異常気象の影響を受けやすい作物であるため、耐暑性・耐寒性品種の開発や、天候リスクを軽減するための防風・遮光設備の導入が重要となります。

コメント