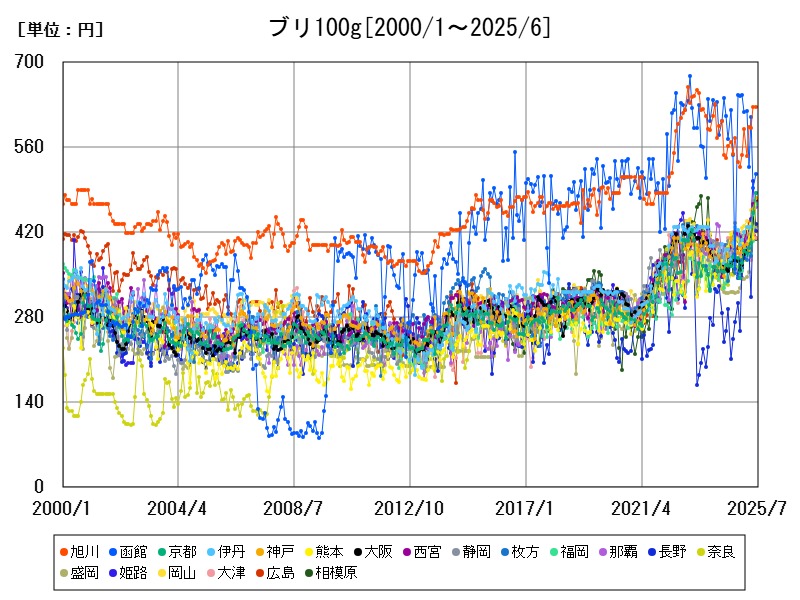

2025年5月のぶり100gの全国平均価格は359.7円。旭川(627円)、姫路(504円)、函館(493円)などが高値を記録。流通コストや地域ブランドの影響で都市間格差が大きい。飼料高騰やブランド化、冬季需要によって、今後も価格の上昇と地域差の拡大が予想される。

都市別のブリ100gの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 333.1 | +4.533 | |

| 1 | 旭川 | 627 | +11.57 |

| 2 | 函館 | 516 | -9.948 |

| 3 | 伊丹 | 484 | +23.47 |

| 4 | 京都 | 484 | +32.24 |

| 5 | 神戸 | 476 | +24.93 |

| 6 | 熊本 | 476 | +20.51 |

| 7 | 大阪 | 475 | +33.05 |

| 8 | 西宮 | 473 | +23.82 |

| 9 | 静岡 | 471 | +16.3 |

| 10 | 枚方 | 471 | +38.94 |

| 11 | 福岡 | 466 | +25.27 |

| 12 | 那覇 | 462 | +17.86 |

| 13 | 長野 | 433 | +47.28 |

| 14 | 奈良 | 433 | +29.64 |

| 15 | 盛岡 | 430 | +34.38 |

| 16 | 姫路 | 422 | +11.05 |

| 17 | 岡山 | 421 | +6.313 |

| 18 | 大津 | 411 | +0.244 |

| 19 | 広島 | 410 | +4.061 |

| 20 | 相模原 | 409 | +13.61 |

| 21 | 北九州 | 403 | +3.866 |

| 22 | 今治 | 402 | +0.5 |

| 23 | 高松 | 397 | +1.535 |

| 24 | 堺 | 391 | +5.962 |

| 25 | 横浜 | 388 | +23.96 |

| 26 | 東京都区部 | 374 | +1.355 |

| 27 | 浦安 | 372 | +11.38 |

| 28 | 松山 | 368 | +21.85 |

| 29 | 徳島 | 366 | -2.918 |

| 30 | 福井 | 365 | +16.24 |

| 31 | 甲府 | 365 | -1.882 |

| 32 | 佐賀 | 363 | +29.64 |

| 33 | 鹿児島 | 362 | |

| 34 | 東大阪 | 362 | -0.549 |

| 35 | 富士 | 358 | -10.28 |

| 36 | 長崎 | 351 | -5.645 |

| 37 | 和歌山 | 349 | -7.427 |

| 38 | 福山 | 346 | +31.06 |

| 39 | 岐阜 | 339 | +13 |

| 40 | 名古屋 | 339 | +5.607 |

| 41 | 松阪 | 334 | +3.727 |

| 42 | 山形 | 324 | +16.55 |

| 43 | 宇都宮 | 322 | +12.98 |

| 44 | 川崎 | 321 | -13.24 |

| 45 | 山口 | 313 | -17.2 |

| 46 | 千葉 | 301 | +1.689 |

| 47 | 川口 | 298 | +37.96 |

| 48 | 松江 | 297 | -10 |

| 49 | 熊谷 | 296 | -27.09 |

| 50 | 津 | 295 | -22.77 |

| 51 | 立川 | 292 | -18.44 |

| 52 | 佐世保 | 290 | +52.63 |

| 53 | 宇部 | 284 | +7.985 |

| 54 | さいたま | 283 | -15.02 |

| 55 | 柏 | 274 | |

| 56 | 所沢 | 273 | -11.36 |

| 57 | 日立 | 264 | +16.3 |

| 58 | 大分 | 264 | -3.65 |

| 59 | 高知 | 258 | -17.83 |

| 60 | 金沢 | 257 | -11.99 |

| 61 | 仙台 | 255 | -10.21 |

| 62 | 小山 | 254 | +44.32 |

| 63 | 浜松 | 253 | -7.326 |

| 64 | 鳥取 | 250 | -4.943 |

| 65 | 福島 | 249 | -31.78 |

| 66 | 八王子 | 248 | +25.25 |

| 67 | 松本 | 243 | -24.53 |

| 68 | 藤沢 | 232 | |

| 69 | 府中 | 230 | +29.21 |

| 70 | 水戸 | 229 | +13.93 |

| 71 | 富山 | 224 | -2.609 |

| 72 | 札幌 | 218 | +1.869 |

| 73 | 豊橋 | 208 | |

| 74 | 郡山 | 202 | -8.597 |

| 75 | 前橋 | 190 | -2.564 |

| 76 | 青森 | 185 | +12.12 |

| 77 | 宮崎 | 185 | -50.8 |

| 78 | 長岡 | 181 | -2.162 |

| 79 | 新潟 | 176 | +17.33 |

| 80 | 八戸 | 168 | -3.448 |

| 81 | 秋田 | 148 | -1.987 |

詳細なデータとグラフ

ブリの小売価格の相場と推移

2025年5月時点でのぶり100gあたりの全国平均価格は359.7円。これは魚類の中でも中価格帯に位置しますが、都市別に見ると旭川(627円)を筆頭に、姫路(504円)、函館(493円)、今治(490円)と、500円前後の高値をつけている地域が散見されます。これらは主に「流通コスト」「地域の需要」「仕入れの質」などが影響しています。

都市別の価格傾向とその要因

旭川(627円)

北海道内の都市で最も高い価格を記録。ぶりは本来、比較的温暖な海域で多く漁獲・養殖されるため、道内では本州からの輸送が主流。その結果、鮮度保持のための冷蔵・冷凍物流費が価格に反映されやすくなっています。

姫路(504円)、神戸(458円)、西宮(466円)

これら兵庫県の都市は、瀬戸内海産の養殖ぶりの主要消費地であり、需要が高いエリアです。特に姫路では前年比+38.08%と大幅な上昇を記録。地元スーパーなどで高品質なブランドぶりを扱っている影響と、季節需要の高まりが背景とみられます。

今治(490円)、岡山(468円)、徳島(455円)

4国・中国地方に位置するこれらの都市は、養殖ぶりの生産地にも近く、地元流通が中心。しかしブランド化されたぶり(例:宇和島産など)を扱うケースも多く、品質志向の消費者による価格上昇圧力が見られます。

函館(493円)

興味深いのは、前年同月比で-19.44%という価格下落を示した点。これは1時的に安価なぶりが大量に流通したか、鮮魚コーナーでの特売や仕入れルートの変更など、商業的な要因があった可能性があります。

価格推移と最近の高騰要因

ぶり価格は例年、冬季に高騰する傾向があり、これは寒ぶり(脂ののった冬のぶり)の需要増加に起因します。また、2024年以降の価格高騰は次の要因が影響しています。

-

飼料コストの高騰:特に養殖ぶりは配合飼料に大きく依存しており、国際的な穀物価格の高止まりが響いています。

-

円安と輸入コスト上昇:海外からの冷凍ぶり輸入もあるが、為替の影響で価格上昇。

-

輸送費の上昇:特に北海道や4国への鮮魚流通において、コールドチェーン維持費用が高くついています。

-

ブランド魚の需要増:近年、スーパーや百貨店で「ブランドぶり」の取り扱いが増え、価格を押し上げています。

ぶりの生産の特徴と流通

ぶりは日本における重要な水産品目であり、天然漁獲と養殖の両方で供給されています。

-

天然ぶりは北陸地方(富山湾など)や9州北部、日本海側での漁獲が多く、季節変動があります。

-

養殖ぶりは主に愛媛・鹿児島・長崎など温暖な沿岸地域で盛ん。近年は「みかんぶり」「寒ぶり」「うずしおぶり」など、餌に特色を持たせたブランド化も進んでいます。

-

流通においては、都市圏では高品質志向が強まりつつあり、冷凍輸入よりも生鮮品が好まれる傾向が価格に反映されています。

今後の価格動向と地域格差

今後もぶりの価格は冬季に上昇しやすく、夏場にやや落ち着くという季節変動は継続すると見られます。ただし、以下のような要因で都市間格差が拡大する可能性があります。

-

物流コストの地域差:とくに内陸や北海道では高価格帯を維持。

-

消費文化とブランド志向:西日本ではブランドぶりの浸透により、1定の価格水準が維持される。

-

養殖環境の気候変動リスク:水温上昇や台風被害などが安定供給に影響し得る。

コメント