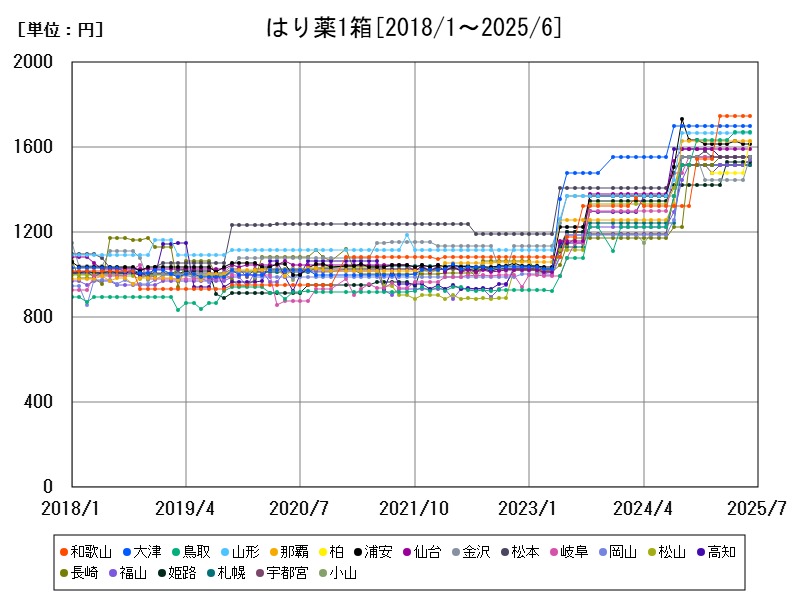

2025年のはり薬1箱の全国平均価格は1434円。和歌山や鳥取、長崎などで前年比30%以上の大幅な価格上昇が見られる。物流費や原材料費の高騰、需要増加が主な要因だ。都市による価格差も大きく、今後はコスト安定や市場の競争環境が価格動向を左右する見込みである。

都市別のはり薬1箱の相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 1447 | +17.41 | |

| 1 | 和歌山 | 1745 | +31.7 |

| 2 | 大津 | 1698 | +9.196 |

| 3 | 鳥取 | 1671 | +36.52 |

| 4 | 山形 | 1665 | +21.44 |

| 5 | 那覇 | 1628 | +29.31 |

| 6 | 柏 | 1628 | |

| 7 | 浦安 | 1616 | +17.96 |

| 8 | 仙台 | 1592 | +15.28 |

| 9 | 高知 | 1555 | +13.42 |

| 10 | 長崎 | 1555 | +32.45 |

| 11 | 金沢 | 1555 | +13.5 |

| 12 | 松本 | 1555 | +10.52 |

| 13 | 松山 | 1555 | +16.48 |

| 14 | 岡山 | 1555 | +31.11 |

| 15 | 岐阜 | 1555 | +19.8 |

| 16 | 福山 | 1540 | +25.82 |

| 17 | 姫路 | 1532 | +13.57 |

| 18 | 高松 | 1518 | +27.89 |

| 19 | 長野 | 1518 | +13.79 |

| 20 | 札幌 | 1518 | +22.22 |

| 21 | 所沢 | 1518 | +23.41 |

| 22 | 小山 | 1518 | +27.24 |

| 23 | 宇都宮 | 1518 | +27.24 |

| 24 | 佐世保 | 1518 | +32 |

| 25 | 伊丹 | 1518 | +17.04 |

| 26 | 郡山 | 1503 | +12.92 |

| 27 | 京都 | 1503 | +17.97 |

| 28 | 福井 | 1494 | +15.1 |

| 29 | 神戸 | 1491 | +15.67 |

| 30 | 西宮 | 1481 | +28 |

| 31 | 松阪 | 1481 | +23.31 |

| 32 | 東大阪 | 1481 | +17.45 |

| 33 | 新潟 | 1481 | +24.98 |

| 34 | 富山 | 1481 | +13.57 |

| 35 | 富士 | 1481 | +16.25 |

| 36 | 八戸 | 1481 | +17.45 |

| 37 | 津 | 1469 | +27.74 |

| 38 | 福岡 | 1468 | +21.22 |

| 39 | 奈良 | 1467 | +11.14 |

| 40 | 熊本 | 1463 | +12.11 |

| 41 | 枚方 | 1458 | +15.62 |

| 42 | 千葉 | 1454 | +13.24 |

| 43 | 東京都区部 | 1451 | +14.43 |

| 44 | 大阪 | 1450 | +21.04 |

| 45 | 福島 | 1445 | +21.02 |

| 46 | 松江 | 1445 | +17.96 |

| 47 | 横浜 | 1444 | +13.97 |

| 48 | 長岡 | 1433 | +1.776 |

| 49 | 北九州 | 1415 | +23.58 |

| 50 | 静岡 | 1414 | +18.43 |

| 51 | さいたま | 1409 | +12 |

| 52 | 立川 | 1408 | +8.726 |

| 53 | 山口 | 1408 | +31.1 |

| 54 | 宇部 | 1408 | +32.58 |

| 55 | 函館 | 1408 | +18.52 |

| 56 | 名古屋 | 1402 | +18.01 |

| 57 | 熊谷 | 1396 | +16.24 |

| 58 | 旭川 | 1396 | +17.51 |

| 59 | 青森 | 1389 | +11.3 |

| 60 | 今治 | 1378 | +16.29 |

| 61 | 秋田 | 1375 | +10.53 |

| 62 | 藤沢 | 1371 | |

| 63 | 鹿児島 | 1366 | +11.97 |

| 64 | 日立 | 1365 | +18.18 |

| 65 | 前橋 | 1365 | +25.46 |

| 66 | 水戸 | 1359 | +23.32 |

| 67 | 広島 | 1353 | +13.89 |

| 68 | 盛岡 | 1352 | +5.708 |

| 69 | 佐賀 | 1345 | +22.38 |

| 70 | 豊橋 | 1344 | |

| 71 | 徳島 | 1339 | +12.33 |

| 72 | 川口 | 1331 | +18 |

| 73 | 堺 | 1319 | +12.64 |

| 74 | 宮崎 | 1291 | +14.96 |

| 75 | 府中 | 1285 | +0.863 |

| 76 | 大分 | 1253 | +19.79 |

| 77 | 浜松 | 1220 | +2.263 |

| 78 | 川崎 | 1216 | +10.05 |

| 79 | 甲府 | 1193 | +5.95 |

| 80 | 相模原 | 1127 | |

| 81 | 八王子 | 1061 | -3.37 |

詳細なデータとグラフ

はり薬の小売価格の相場と推移

2025年5月時点でのはり薬1箱の全国平均価格は1434円です。都市別に見ると、和歌山が1745円で最も高く、次いで大津1698円、鳥取1671円、山形1665円、那覇1628円、浦安1616円、仙台1592円、高知1555円、長崎1555円、松本1555円と続いています。これらの都市は価格水準が全国平均を上回っており、地域ごとの医療需要や供給体制の差が影響していると考えられます。

価格推移の傾向と増加率の詳細

前年同月と比べた価格の増加率は全国平均で+17.2%と大きく上昇しています。特に鳥取(+36.52%)、長崎(+32.45%)、和歌山(+31.7%)、那覇(+29.31%)などで顕著な伸びを示しており、はり薬の需要増加や流通コストの上昇が影響している可能性があります。1方で、大津や松本は10%前後の上昇にとどまっているため、地域間での価格変動の幅も大きい状況です。

都市別の特徴と価格差の背景

和歌山や鳥取、長崎といった地方都市で高い価格上昇が見られるのは、医療機関の供給不足や物流コストの増加が影響していると考えられます。また、那覇や浦安のような都市では医療需要の増加により価格が押し上げられている可能性があります。都市規模や地域の医療政策の違いも価格に影響を及ぼしているでしょう。

価格高騰の要因と今後の展望

はり薬の価格高騰は、原材料費の上昇や製造コストの増加、さらに物流費の高騰が主な要因です。近年の世界的な物流問題や原料不足が影響を与えています。また、はり治療の需要増加に伴う供給不足も価格を押し上げています。今後はこれらのコストが安定化するか、またはジェネリック製品の普及などで価格が落ち着く可能性もあります。

まとめ

2025年におけるはり薬1箱の全国平均価格は1434円で、和歌山や鳥取、長崎などの1部都市で特に高い価格上昇が見られる。前年からの価格増加率は全国平均で+17.2%、地域差が大きく、物流費や原材料費の上昇、需要増加が主な価格高騰の要因となっている。今後の価格動向はコスト安定化や市場競争に依存する。

コメント