2023年の日本におけるはだか麦の収穫量は全国で1.66万t。主な生産地は愛媛(27.65%)、大分(16.08%)、香川(13.86%)で、西日本が中心。全国的には前年から微減(-2.35%)したものの、愛媛や兵庫など一部地域では増加傾向が見られます。生産の集中化が進む一方、気象変動や需要低迷により将来は安定性に課題も。伝統的な用途や地域ブランドの維持・発展が、持続可能な生産の鍵となると考えられます。

収穫量のランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 1.66 | 100 | -2.353 | |

| 1 | 愛媛 | 0.459 | 27.65 | +5.76 |

| 2 | 大分 | 0.267 | 16.08 | -6.316 |

| 3 | 香川 | 0.23 | 13.86 | -0.433 |

| 4 | 福岡 | 0.166 | 10 | -0.599 |

| 5 | 佐賀 | 0.1 | 6.024 | -14.53 |

| 6 | 岡山 | 0.0778 | 4.687 | -9.64 |

| 7 | 茨城 | 0.065 | 3.916 | +1.721 |

| 8 | 長崎 | 0.0488 | 2.94 | -1.811 |

| 9 | 山口 | 0.0486 | 2.928 | -22.49 |

| 10 | 兵庫 | 0.0426 | 2.566 | +8.122 |

| 11 | 滋賀 | 0.0347 | 2.09 | -10.57 |

| 12 | 埼玉 | 0.0261 | 1.572 | +5.668 |

| 13 | 熊本 | 0.0225 | 1.355 | -19.35 |

| 14 | 北海道 | 0.0173 | 1.042 | -3.352 |

| 15 | 栃木 | 0.013 | 0.783 | +10.17 |

| 16 | 広島 | 0.0108 | 0.651 | -31.21 |

| 17 | 島根 | 0.0082 | 0.494 | +30.16 |

| 18 | 三重 | 0.0065 | 0.392 | -32.29 |

| 19 | 愛知 | 0.0043 | 0.259 | +115 |

| 20 | 鹿児島 | 0.003 | 0.181 | +130.8 |

| 21 | 徳島 | 0.0028 | 0.169 | -12.5 |

| 22 | 宮崎 | 0.0013 | 0.0783 | -48 |

| 23 | 鳥取 | 0.0007 | 0.0422 | |

| 24 | 高知 | 0.0004 | 0.0241 | -33.33 |

| 25 | 群馬 | 0.0003 | 0.0181 | |

| 26 | 和歌山 | 0 | 0 | -100 |

詳細なデータとグラフ

収穫量の現状と今後

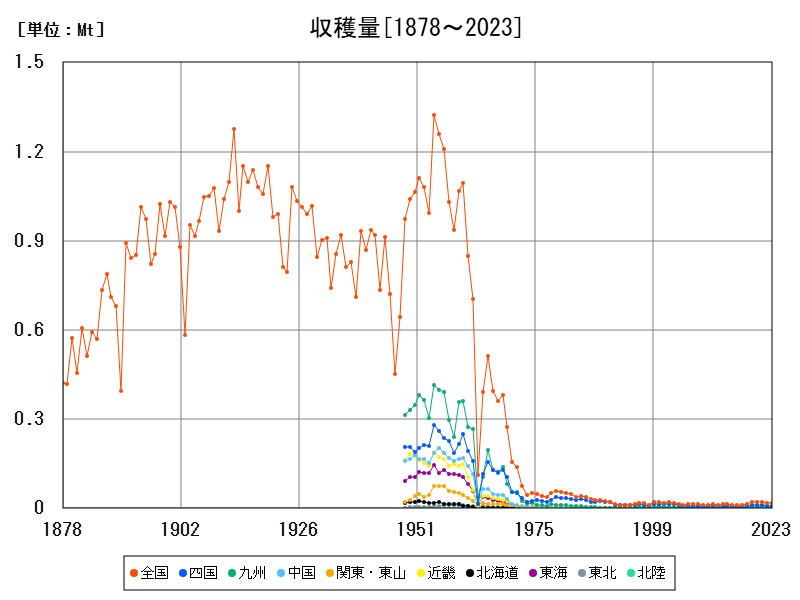

2023年における日本全国のはだか麦の収穫量は1.66万tとなり、前年に比べて-2.353%の減少を示しました。長期的に見ても、はだか麦は生産量が縮小傾向にある作物であり、気候条件、需要動向、農家の高齢化など、複合的な要因が影響しています。

ただし、全国的な減少傾向の中にも1部地域では増加が確認されており、生産地の構造は1様ではありません。以下に、主要県ごとの特徴と傾向を解説します。

愛媛県 – 最大の生産地としての堅調さ

収穫量:0.459万t(全国比27.65%)

前年比:+5.76%

はだか麦の最大生産県は愛媛県であり、全国生産の約28%を占めています。前年からの収穫量も5.76%と増加しており、他県の減少傾向とは対照的です。これは、愛媛県が温暖で乾燥しやすい瀬戸内海式気候に恵まれていること、また2条系・裸麦専用品種の改良が進んでいることが背景にあると考えられます。

また、はだか麦を使った「麦みそ」や「麦ごはん」の伝統が根強く、地域需要に裏付けられた生産基盤が支えになっています。今後も愛媛は全国の生産を牽引する中心地となるでしょう。

大分県・香川県 – 西日本の主力産地

大分県:0.267万t(全国比16.08%、前年比-6.316%)

香川県:0.23万t(全国比13.86%、前年比-0.433%)

大分と香川はともに西日本を代表する生産地です。両県ともに長年のはだか麦栽培の歴史を持ち、土壌や気象条件が作物に適しています。

大分ではやや減少(-6.316%)が見られますが、これは天候不順や高齢化による離農が1因とみられます。香川県はほぼ前年並みで、安定的な栽培管理と品種の選定が奏功していると推察されます。

これらの県では、今後も中規模ながら安定生産を維持していくと予想されますが、担い手の確保や作付けの魅力向上が課題です。

福岡・佐賀・岡山 – かつての主産地の変化

福岡(10%)、佐賀(6.024%)、岡山(4.687%)はいずれもかつてはだか麦の重要生産地でしたが、現在は縮小傾向が顕著です。特に2023年は、佐賀(-14.53%)、岡山(-9.64%)と減少幅が大きく、気象や作業効率の課題が影響していると考えられます。

福岡も-0.599%の微減であるものの、収穫量全体では全国第4位を維持しています。これらの地域では、需要減少や水田転作政策の影響もあり、栽培から撤退する例も増えています。

北部・中部地域の傾向 – 茨城・長崎・兵庫など

北関東の茨城県(3.916%)は、他の地域と異なりやや収穫量を増加させています(+1.721%)。比較的乾燥した気候と、水田転作地での作付け技術の定着が安定化に寄与しています。

1方、長崎(-1.811%)や山口(-22.49%)といった西日本の小規模生産県では、急激な減少も確認されています。気象災害や担い手不足がその要因でしょう。

兵庫県は+8.122%と健闘しており、これは中山間地域における栽培継続の意識の高さと、地域内消費に支えられた構造が背景にあります。

今後の予想と構造的課題

全体的な予想傾向

今後、全国的にははだか麦の収穫量は横ばい〜微減が続くと予想されます。需要自体が限定的であり、大規模投資や若手3入が期待しにくいためです。

しかしながら、愛媛や香川のような地域に根差した特産化・ブランド化の努力により、1部地域では安定生産が維持されると考えられます。

構造的な課題

-

消費の多様化による麦の需要減少

-

高齢化と後継者不足

-

気象変動に対する耐性と技術的対応の遅れ

-

他作物との競合(米・野菜など)による転作圧力

これらの課題を乗り越えるには、地域連携・6次産業化・教育機関との連携などの包括的な支援が求められます。

まとめ – 地域性を活かしたはだか麦の持続的生産へ

はだか麦は、全国的にはニッチな作物ですが、地域文化・食生活に根差した意義ある作物でもあります。2023年のデータからも分かるように、愛媛や香川をはじめとした1部地域では、今なお安定した生産が維持されています。

今後の焦点は「生産を維持する地域」と「撤退が進む地域」との2極化にどう向き合うかです。地域の特性や歴史を活かしつつ、小規模でも持続可能なはだか麦のあり方を模索することが、日本農業の多様性を守るうえでも重要な取り組みとなるでしょう。

コメント