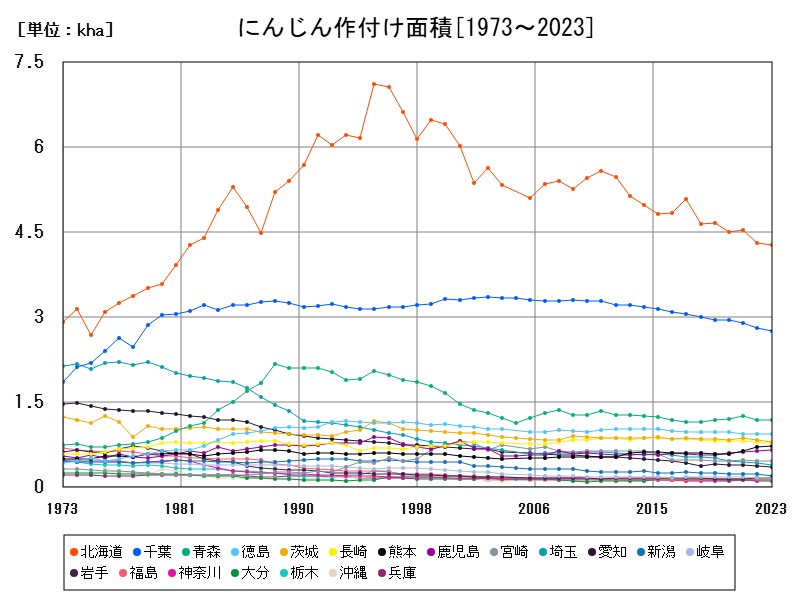

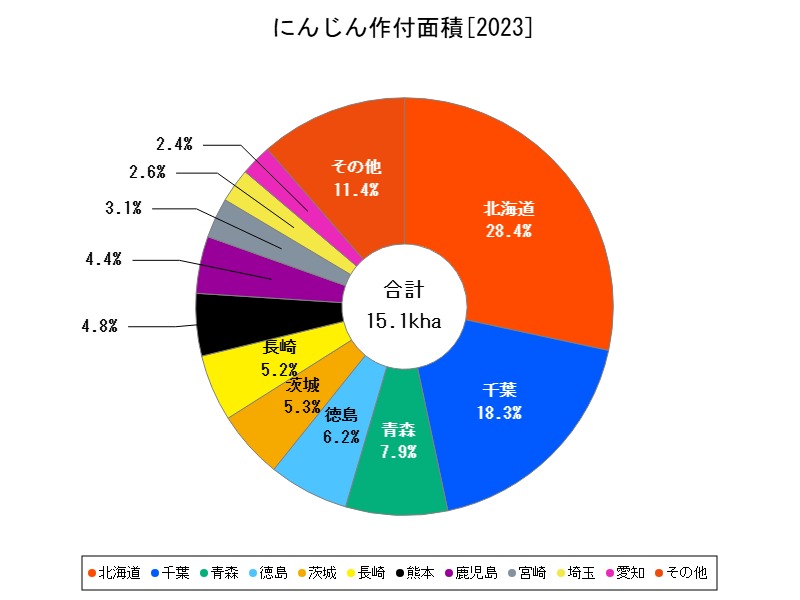

2023年のにんじん作付面積は全国で16.3千ha(前年比-1.21%)。北海道が最大の産地で、千葉や青森も堅調。徳島や九州は冬出荷に強みがある。一部で面積増も見られるが、全体では高齢化・労力の多さから縮小傾向。今後は機械化や法人化が重要となる。

にんじんの栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 16.3 | 100 | -1.212 | |

| 1 | 北海道 | 4.28 | 26.26 | -0.696 |

| 2 | 千葉 | 2.76 | 16.93 | -2.128 |

| 3 | 青森 | 1.19 | 7.301 | +0.847 |

| 4 | 徳島 | 0.936 | 5.742 | -0.107 |

| 5 | 茨城 | 0.794 | 4.871 | -4.222 |

| 6 | 長崎 | 0.779 | 4.779 | -2.013 |

| 7 | 熊本 | 0.728 | 4.466 | +1.818 |

| 8 | 鹿児島 | 0.667 | 4.092 | +3.411 |

| 9 | 宮崎 | 0.469 | 2.877 | +0.644 |

| 10 | 埼玉 | 0.397 | 2.436 | -6.147 |

| 11 | 愛知 | 0.365 | 2.239 | -2.926 |

| 12 | 新潟 | 0.206 | 1.264 | -11.59 |

| 13 | 岐阜 | 0.161 | 0.988 | |

| 14 | 岩手 | 0.16 | 0.982 | |

| 15 | 福島 | 0.14 | 0.859 | -0.709 |

| 16 | 大分 | 0.124 | 0.761 | -7.463 |

| 17 | 沖縄 | 0.122 | 0.748 | -3.175 |

| 18 | 兵庫 | 0.112 | 0.687 | -5.085 |

| 19 | 香川 | 0.104 | 0.638 | -3.704 |

| 20 | 静岡 | 0.099 | 0.607 | -1.98 |

| 21 | 東京 | 0.098 | 0.601 | -2.97 |

| 22 | 富山 | 0.081 | 0.497 | -4.706 |

| 23 | 三重 | 0.075 | 0.46 | +5.634 |

| 24 | 鳥取 | 0.066 | 0.405 | -1.493 |

| 25 | 岡山 | 0.049 | 0.301 | -14.04 |

| 26 | 和歌山 | 0.049 | 0.301 | -3.922 |

| 27 | 福井 | 0.04 | 0.245 | -20 |

| 28 | 石川 | 0.034 | 0.209 |

詳細なデータとグラフ

にんじんの現状と今後

2023年における全国のにんじん作付面積は16.3千haで、前年より-1.21%減少しました。これは全国的な農業の傾向である担い手不足・高齢化・気候変動による作柄不安が影響しています。

にんじんは通年需要が高く、加工用途も広い根菜であるものの、土壌準備や収穫作業に高い手間がかかるため、規模拡大に制限があります。今後は機械化・省力化・大規模経営体への移行が生産維持の鍵となります。

北海道 ― 夏秋にんじんの圧倒的主力産地

-

作付面積:4.28千ha(全国の約26%)

-

前年比:-0.696%

北海道は冷涼な気候と広大な圃場を活かし、夏~初秋にかけてのにんじん供給の中心地です。高い機械化率により、大量栽培が可能な1方、天候不順による収量リスクや、輸送コストの高さが課題です。

今後も国内最大の生産地としての地位は堅持されるものの、気象変動に応じた耐病・耐暑品種の開発や、輸送効率の改善が求められます。

千葉県 ― 首都圏を支える年間供給地

-

作付面積:2.76千ha(前年比:-2.13%)

千葉県は都市近郊型農業として、通年出荷体制を持つ数少ない産地です。特に冬にんじんの出荷が安定しており、青果用だけでなく加工・業務用にも供給されます。

ただし、高齢化や小規模農家の離農が続いており、法人経営や若手の就農支援、スマート農業技術の導入が今後の鍵となります。

青森県 ― 夏場の安定生産地

-

作付面積:1.19千ha(前年比:+0.85%)

青森県は夏にんじんの栽培に適した冷涼な気候を活かし、高品質な根形を確保しています。気象条件の安定性と土壌資源が強みで、耕作放棄地活用や中山間地の活性化にも役立っています。

今後は、機械化の推進と若手3入支援によりさらなる面積拡大も期待できます。

徳島県 ― 加工・業務用に強い4国の老舗産地

-

作付面積:0.936千ha(前年比:-0.11%)

徳島は温暖な気候と早出し出荷が可能な地域で、冬春にんじんの主力供給地です。特にカット野菜やジュースなどの業務用ニーズに応える体制が整っています。

高齢化の進行が懸念されますが、JAや農業法人の主導による出荷調整力が比較的強く、今後も中規模産地として安定した存在が期待されます。

9州の中規模産地(長崎・熊本・鹿児島・宮崎)

長崎県

-

作付面積:0.779千ha(前年比:-2.01%)

温暖な気候を活かした冬~春出荷型の産地。水はけのよい傾斜地などを活用した高品質栽培が行われていますが、耕作条件が厳しいため省力化が難しい側面もあります。

熊本県

-

作付面積:0.728千ha(前年比:+1.82%)

熊本は秋冬にんじんの有力供給地。面積が増加しており、農業法人による効率経営や、加工需要への対応が背景にあると考えられます。中山間地を活用した栽培が活発です。

鹿児島県

-

作付面積:0.667千ha(前年比:+3.41%)

鹿児島では温暖な気候を生かした早出し冬にんじんが中心。面積が拡大している数少ない県の1つで、収益性の高さが維持されていると推察されます。今後は輸送コスト抑制が課題。

宮崎県

-

作付面積:0.469千ha(前年比:+0.64%)

出荷時期の工夫や温暖な気候による安定出荷が強み。法人化の動きも見られ、品質管理と販路確保が着実に進んでいる産地です。

埼玉県 ― 都市近郊型の衰退傾向

-

作付面積:0.397千ha(前年比:-6.15%)

埼玉はかつて首都圏への供給地として有力でしたが、近年は住宅地化と農地の転用、農業従事者の減少により作付面積が急速に縮小しています。地域的に新規3入は難しく、地産地消型の小規模農業へ移行していく可能性が高いです。

今後の展望と対策

今後のにんじん栽培は、以下のような課題と機会が存在します:

課題

-

担い手の減少、高齢化

-

労力のかかる栽培工程(間引き・収穫など)

-

畑作適地の減少

-

気候変動による作柄の不安定化

対策と展望

-

収穫機や播種機の導入による省力化

-

農業法人の育成・連携による規模維持

-

加工・業務用需要への特化

-

契約栽培や輸出の強化による収益安定

-

若手や移住者による新規就農支援策の拡充

特に北海道や千葉のような大規模・安定出荷型の産地では、ICTやロボット技術の導入が鍵を握ります。1方、9州や青森などは気候優位性を活かした時期分散型の出荷強化が可能です。

コメント