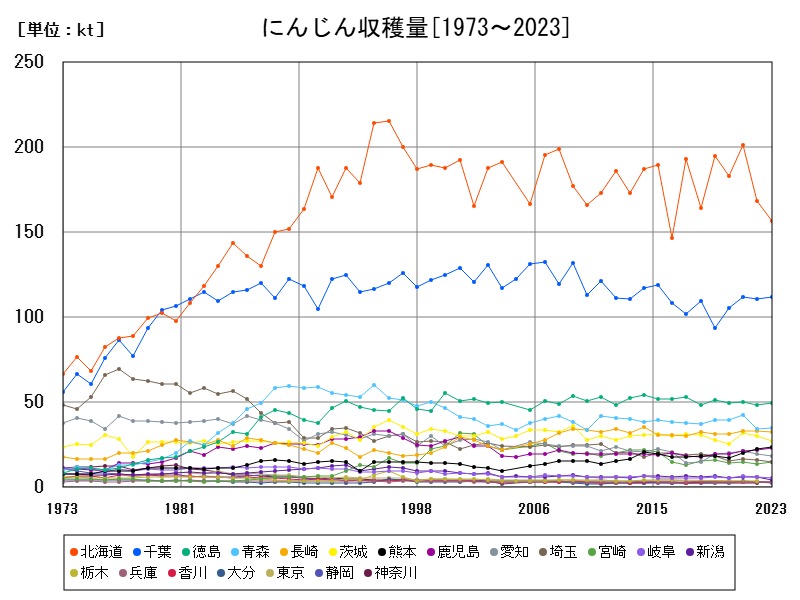

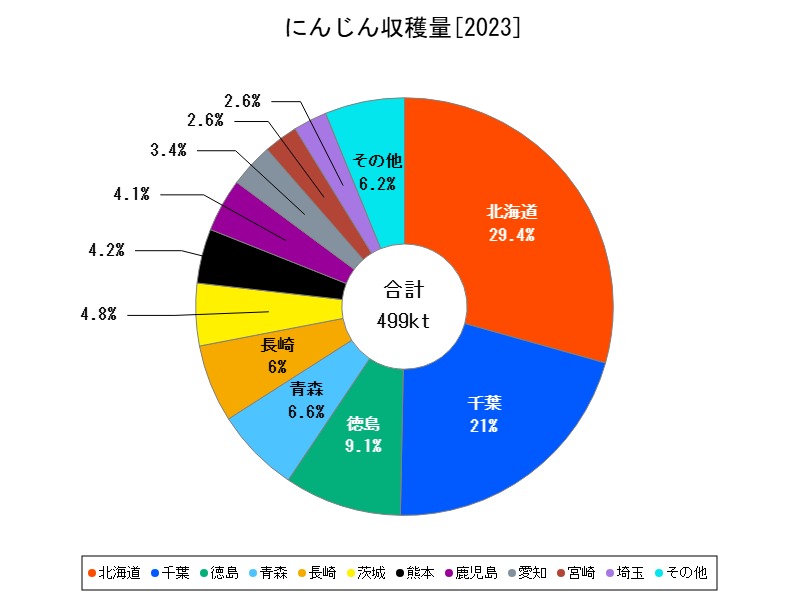

2023年の日本のにんじん収穫量は56.7万tで前年比-2.594%と減少。北海道が首位だが大幅減少し、千葉や徳島、青森などが微増で全体を下支えしています。一方、茨城や愛知などは減少幅が大きく、地域格差が拡大中。今後は気候変動・高齢化への対応や、周年供給体制の構築が生産維持の鍵となるでしょう。

にんじんの収穫量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 56.7 | 100 | -2.594 | |

| 1 | 北海道 | 15.69 | 27.67 | -6.718 |

| 2 | 千葉 | 11.18 | 19.72 | +1.176 |

| 3 | 徳島 | 4.94 | 8.713 | +1.856 |

| 4 | 青森 | 3.51 | 6.19 | +2.035 |

| 5 | 長崎 | 3.27 | 5.767 | -0.608 |

| 6 | 茨城 | 2.72 | 4.797 | -9.333 |

| 7 | 熊本 | 2.35 | 4.145 | +3.524 |

| 8 | 鹿児島 | 2.31 | 4.074 | +4.054 |

| 9 | 愛知 | 1.85 | 3.263 | -4.639 |

| 10 | 埼玉 | 1.51 | 2.663 | -6.211 |

| 11 | 宮崎 | 1.46 | 2.575 | +7.353 |

| 12 | 岐阜 | 0.525 | 0.926 | -14.36 |

| 13 | 新潟 | 0.448 | 0.79 | -23.42 |

| 14 | 兵庫 | 0.323 | 0.57 | -5.279 |

| 15 | 香川 | 0.293 | 0.517 | -1.014 |

| 16 | 大分 | 0.29 | 0.511 | -10.22 |

| 17 | 東京 | 0.284 | 0.501 | -2.069 |

| 18 | 静岡 | 0.28 | 0.494 | -5.085 |

| 19 | 岩手 | 0.259 | 0.457 | -1.521 |

| 20 | 沖縄 | 0.21 | 0.37 | +1.942 |

| 21 | 和歌山 | 0.198 | 0.349 | -15.02 |

| 22 | 鳥取 | 0.184 | 0.325 | -3.158 |

| 23 | 福島 | 0.174 | 0.307 | -3.867 |

| 24 | 三重 | 0.109 | 0.192 | +3.81 |

| 25 | 岡山 | 0.0883 | 0.156 | -13.43 |

| 26 | 富山 | 0.0883 | 0.156 | -22.54 |

| 27 | 福井 | 0.0581 | 0.102 | -39.16 |

| 28 | 石川 | 0.0474 | 0.0836 | +11.53 |

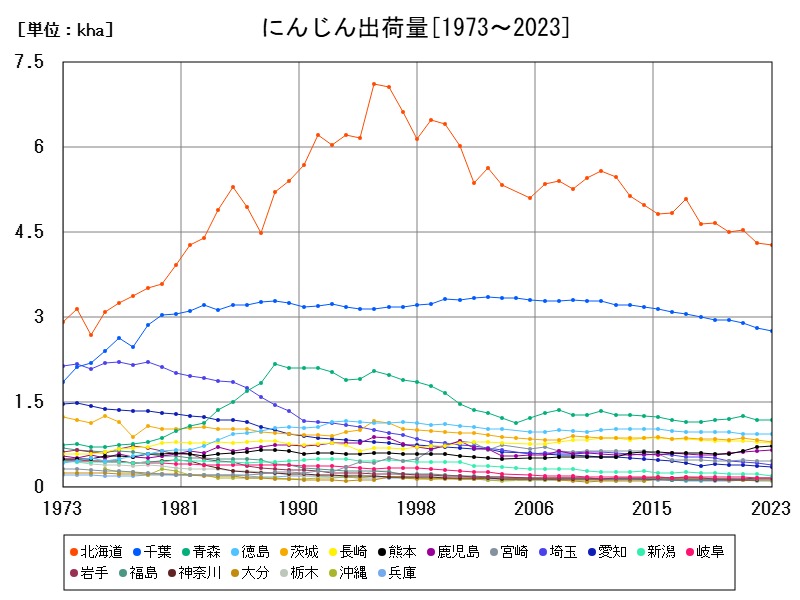

にんじんの出荷量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 51.24 | 100 | -2.437 | |

| 1 | 北海道 | 14.64 | 28.57 | -6.633 |

| 2 | 千葉 | 10.45 | 20.39 | +1.26 |

| 3 | 徳島 | 4.53 | 8.841 | +2.027 |

| 4 | 青森 | 3.27 | 6.382 | +2.188 |

| 5 | 長崎 | 3 | 5.855 | -0.662 |

| 6 | 茨城 | 2.41 | 4.703 | -9.057 |

| 7 | 熊本 | 2.1 | 4.098 | +3.448 |

| 8 | 鹿児島 | 2.06 | 4.02 | +3.518 |

| 9 | 愛知 | 1.71 | 3.337 | -3.933 |

| 10 | 宮崎 | 1.32 | 2.576 | +8.197 |

| 11 | 埼玉 | 1.3 | 2.537 | -6.475 |

| 12 | 岐阜 | 0.448 | 0.874 | -12.84 |

| 13 | 新潟 | 0.39 | 0.761 | -24.42 |

| 14 | 香川 | 0.262 | 0.511 | -1.132 |

| 15 | 兵庫 | 0.251 | 0.49 | -4.563 |

| 16 | 東京 | 0.25 | 0.488 | -3.101 |

| 17 | 大分 | 0.226 | 0.441 | -10.32 |

| 18 | 静岡 | 0.204 | 0.398 | -5.556 |

| 19 | 和歌山 | 0.179 | 0.349 | -15.17 |

| 20 | 沖縄 | 0.175 | 0.342 | +2.339 |

| 21 | 岩手 | 0.16 | 0.312 | -1.235 |

| 22 | 鳥取 | 0.157 | 0.306 | -3.086 |

| 23 | 福島 | 0.0812 | 0.158 | -5.691 |

| 24 | 富山 | 0.0794 | 0.155 | -23.65 |

| 25 | 岡山 | 0.0662 | 0.129 | -13.58 |

| 26 | 三重 | 0.0549 | 0.107 | +3.977 |

| 27 | 福井 | 0.0517 | 0.101 | -38.23 |

| 28 | 石川 | 0.0405 | 0.079 | +12.19 |

詳細なデータとグラフ

にんじんの現状と今後

にんじんは全国で広く栽培される重要な根菜で、煮物、炒め物、ジュースなど多様な用途を持ちます。2023年の収穫量は56.7万トン、出荷量は51.24万トンと、いずれも前年から減少しました。主因は天候不順や人手不足で、地域ごとの対応力や作付戦略によって差が拡大しています。

北海道:1大産地も収量減が顕著

北海道は15.69万t(-6.718%)の収穫量、14.64万t(-6.633%)の出荷量で、全国トップを維持するも大幅減少。冷涼な気候を活かし夏秋出荷を担いますが、近年の高温化や干ばつ、収穫期の人材不足が響いています。省力化機械や耐暑性品種の導入が課題です。

千葉県:周年供給の体制で安定増加

千葉県は11.18万t(+1.176%)の収穫、10.45万t(+1.26%)の出荷と、安定した増加傾向にあります。温暖な気候と関東市場への近接性を活かし、春夏秋冬すべての時期に出荷が可能な点が強みです。今後も安定生産地としての地位を維持する見通しです。

徳島県:中4国の供給拠点として着実に増加

徳島は収穫量4.94万t(+1.856%)、出荷量4.53万t(+2.027%)で共に増加。水はけの良い土壌と温暖な気候を背景に、春夏中心の出荷で西日本の市場を支えています。生産者の高齢化が進む中でも法人化や団地的栽培による効率化が進んでいます。

青森県:冷涼な気候で高品質にんじんを供給

青森は3.51万t(+2.035%)、出荷量3.27万t(+2.188%)と順調な増加。冷涼な気候により病虫害が少なく、貯蔵性や色・形の整った品質が高評価です。出荷時期は夏から秋に集中し、首都圏や関西圏に多く流通します。

長崎県:冬季出荷地として堅調維持

長崎は3.27万t(-0.608%)、出荷量3万t(-0.662%)と微減ながら安定。温暖な気候を活かして冬出荷が主体で、千葉や徳島など他地域と収穫期をずらす供給戦略が機能しています。今後も国内流通の端境期を補う役割を期待されます。

茨城県:減少幅が大きく、課題が顕著

茨城県は収穫量2.72万t(-9.333%)、出荷量2.41万t(-9.057%)と急減少。関東近郊の市場に強い利点を持つものの、近年は担い手不足や他作物への転換が進み、作付面積の縮小が原因とみられます。生産回復には人材育成と効率化が必須です。

熊本県・鹿児島県:西日本での供給拠点として回復基調

熊本(+3.524%)、鹿児島(+4.054%)ともに増加傾向。特に鹿児島は冬期~春先の出荷が可能で、端境期の安定供給に貢献。熊本は春出荷が中心で、地域内の若手農業者の育成も進んでいます。スマート農業導入の可能性も高い地域です。

愛知県・埼玉県:都市近郊農業の限界

愛知(-4.639%)、埼玉(-6.211%)ともに収穫量・出荷量ともに減少傾向。都市化の影響による農地縮小や高齢化、担い手不足が主因。生産規模の拡大が難しい中、小規模でも高付加価値な加工・直販などへの転換が重要になってきています。

宮崎県:小規模ながら出荷量は大幅増加

宮崎は1.32万t(+8.197%)の出荷量を記録。9州内でも特に冬~早春出荷に強く、ハウス栽培や被覆技術の活用により安定した収量を確保。地域限定ながら、柔軟な気候対応力が評価され、今後もニッチな需要を満たす産地として期待されます。

将来予測と課題

全国的ににんじんの生産は高齢化・気候変動・作付転換といった構造的課題に直面しています。北海道のような大規模生産地での減少を、小規模ながら増加傾向の千葉・徳島・9州などがカバーする構図は今後も続くと見られます。周年供給体制を構築しつつ、省力化技術やスマート農業の導入により、労働負担を軽減し持続可能な生産体制を維持することが鍵です。

おわりに

にんじんは食卓に欠かせない基礎野菜であり、供給の安定は国民の食生活に直結します。地域ごとの特性を活かした生産と、気象変動に対応した作型の最適化が、今後の日本農業におけるにんじん生産の未来を左右すると言えるでしょう。

コメント