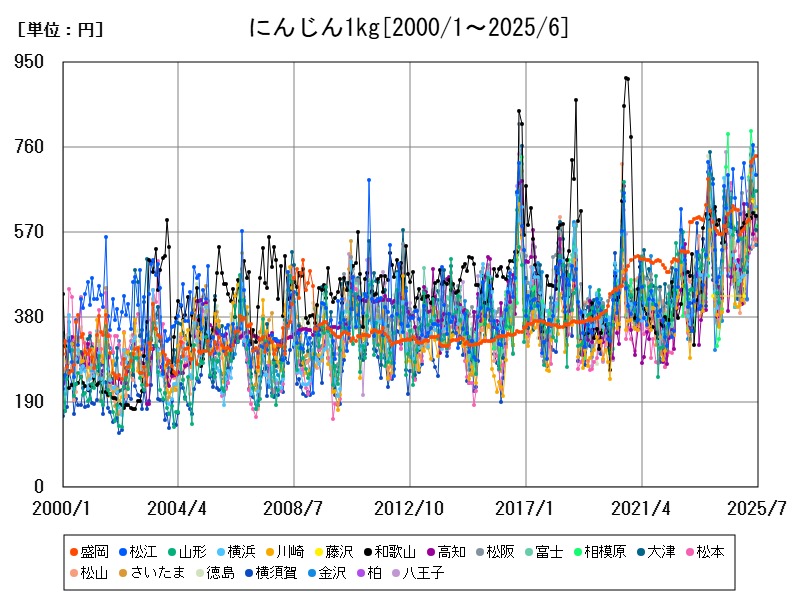

2025年5月のにんじん価格は全国平均587.8円/kg。福島・松江・盛岡などで高騰が目立ち、特に盛岡では前年比+28.15%の上昇。気候変動や生産者減少、物流費上昇が背景にあり、都市部ほど価格が上がる傾向。今後は生産維持と需給調整が重要となる。

都市別のにんじん1kgの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 499.9 | -11.66 | |

| 1 | 盛岡 | 740 | +21.31 |

| 2 | 松江 | 697 | -0.143 |

| 3 | 山形 | 662 | +12.97 |

| 4 | 横浜 | 627 | +0.804 |

| 5 | 川崎 | 625 | -2.95 |

| 6 | 藤沢 | 621 | |

| 7 | 和歌山 | 607 | +2.361 |

| 8 | 高知 | 606 | +53.81 |

| 9 | 松阪 | 601 | +5.624 |

| 10 | 富士 | 600 | -5.363 |

| 11 | 相模原 | 584 | -25.98 |

| 12 | 大津 | 576 | -1.37 |

| 13 | 松本 | 554 | -11.92 |

| 14 | 松山 | 553 | -15.44 |

| 15 | 徳島 | 550 | -7.095 |

| 16 | さいたま | 550 | +13.17 |

| 17 | 金沢 | 542 | +14.83 |

| 18 | 柏 | 542 | |

| 19 | 枚方 | 541 | -10.13 |

| 20 | 八王子 | 541 | -15.47 |

| 21 | 西宮 | 539 | -24.3 |

| 22 | 立川 | 538 | -19.94 |

| 23 | 鳥取 | 536 | -25.35 |

| 24 | 福山 | 534 | +5.534 |

| 25 | 東京都区部 | 532 | -8.748 |

| 26 | 仙台 | 532 | -15.96 |

| 27 | 札幌 | 529 | -3.114 |

| 28 | 新潟 | 527 | -2.768 |

| 29 | 高松 | 521 | -6.126 |

| 30 | 大阪 | 519 | -25.75 |

| 31 | 青森 | 517 | -8.496 |

| 32 | 函館 | 516 | -30.92 |

| 33 | 姫路 | 514 | -19.56 |

| 34 | 日立 | 509 | +6.263 |

| 35 | 富山 | 507 | -5.762 |

| 36 | 旭川 | 506 | -2.692 |

| 37 | 福島 | 505 | -24.17 |

| 38 | 堺 | 500 | -7.919 |

| 39 | 京都 | 498 | -12.94 |

| 40 | 浜松 | 497 | -5.513 |

| 41 | 奈良 | 492 | -17.86 |

| 42 | 神戸 | 487 | -23.19 |

| 43 | 浦安 | 487 | -20.55 |

| 44 | 郡山 | 486 | -12.9 |

| 45 | 府中 | 486 | -11.8 |

| 46 | 長野 | 483 | -16.58 |

| 47 | 東大阪 | 480 | -13.51 |

| 48 | 宇都宮 | 480 | -20.4 |

| 49 | 千葉 | 478 | -13.25 |

| 50 | 今治 | 476 | -11.69 |

| 51 | 甲府 | 472 | -7.451 |

| 52 | 豊橋 | 471 | |

| 53 | 所沢 | 469 | -14.57 |

| 54 | 熊本 | 466 | -2.101 |

| 55 | 名古屋 | 466 | -17.67 |

| 56 | 前橋 | 465 | -7.186 |

| 57 | 静岡 | 461 | -3.758 |

| 58 | 津 | 461 | -0.432 |

| 59 | 岡山 | 460 | +10.05 |

| 60 | 山口 | 456 | -7.692 |

| 61 | 長岡 | 455 | -14.79 |

| 62 | 那覇 | 455 | -21.28 |

| 63 | 福井 | 452 | -4.237 |

| 64 | 熊谷 | 445 | -18.65 |

| 65 | 秋田 | 444 | -10.48 |

| 66 | 広島 | 429 | -22.98 |

| 67 | 佐賀 | 420 | -23.5 |

| 68 | 鹿児島 | 418 | -10.11 |

| 69 | 川口 | 417 | -13.66 |

| 70 | 伊丹 | 416 | -40.23 |

| 71 | 長崎 | 415 | -28.08 |

| 72 | 佐世保 | 415 | +1.966 |

| 73 | 北九州 | 413 | -29.52 |

| 74 | 岐阜 | 400 | -30.56 |

| 75 | 八戸 | 400 | -29.33 |

| 76 | 福岡 | 399 | -26.38 |

| 77 | 宮崎 | 394 | -31.83 |

| 78 | 水戸 | 391 | +7.418 |

| 79 | 宇部 | 389 | -26.47 |

| 80 | 大分 | 387 | -35.18 |

| 81 | 小山 | 364 | -37.35 |

詳細なデータとグラフ

にんじんの小売価格の相場と推移

2025年5月時点のにんじん1kgの全国平均価格は587.8円です。これは前年同月比で-1.275%の微減となっていますが、都市によっては10%以上の高騰が見られ、地域差が目立っています。特に上位都市では価格上昇が著しく、にんじん価格に何らかの供給的・構造的変動があったことを示唆しています。

都市別の価格傾向と地域的な特徴

にんじん価格の上位10都市は以下の通りです。

| 順位 | 都市 | 価格(円/kg) | 前年比 |

|---|---|---|---|

| 1 | 福島 | 794円 | +16.42% |

| 2 | 松江 | 766円 | +22.76% |

| 3 | 相模原 | 751円 | +5.035% |

| 4 | 盛岡 | 733円 | +28.15% |

| 5 | 松阪 | 726円 | +14.33% |

| 6 | 札幌 | 710円 | +5.03% |

| 7 | 函館 | 705円 | +5.224% |

| 8 | 横浜 | 703円 | +11.76% |

| 9 | 立川 | 691円 | +0.582% |

| 10 | 鳥取 | 689円 | +7.994% |

地域別の傾向

-

福島・盛岡・松江など東北・山陰地方で高価格傾向。とくに盛岡は前年比+28.15%と急上昇。

-

大都市圏(横浜・相模原)でも700円超で価格は高止まり。輸送コストや地元産不足の影響。

-

北海道(札幌・函館)も高水準で、地場生産が追いつかない需給ギャップが反映。

過去からの推移と変動要因

にんじんは日本の食卓に欠かせない基本野菜のひとつであり、価格は比較的安定してきました。しかし、以下のような要因により、近年は急騰する都市が増加しています。

-

気候変動の影響:台風・長雨・高温などにより、収穫時期がずれたり品質が悪化。

-

高齢化による生産農家の減少:特に中山間地では減反傾向が顕著。

-

物流費・肥料費の上昇:燃料費や肥料の価格高騰が収支を圧迫。

その結果、地元生産が少ない地域では価格が大きく上昇する傾向にあります。

にんじんの生産と流通の特徴

生産面

-

主産地は北海道・千葉・徳島・青森などで、年間を通じて出荷されるが、冬春に出回る品は南西諸県の温暖地が中心。

-

収穫期間が比較的短く、長期保存にコストがかかるため、冷蔵保存や契約栽培がカギ。

-

栽培には機械化が進んでいるが、中小規模の家族農業が主力で生産者数が漸減。

流通面

-

都市部では地元産の供給が難しく、長距離輸送による価格上昇が見られる。

-

特に冬期の輸送費増加と需給ひっ迫が相まって、高価格を招く構造がある。

今後の見通しと課題

にんじんはカレー・煮物・弁当の定番素材として需要が安定していますが、以下の要素により価格の不安定さが増しています。

-

農家の高齢化と担い手不足

-

気候変動による不作リスク

-

化学肥料や資材費の上昇

1方、カット野菜・冷凍野菜市場の拡大により、加工用にんじんの需要は引き続き伸びており、生鮮価格との乖離が起こる可能性もあります。

コメント