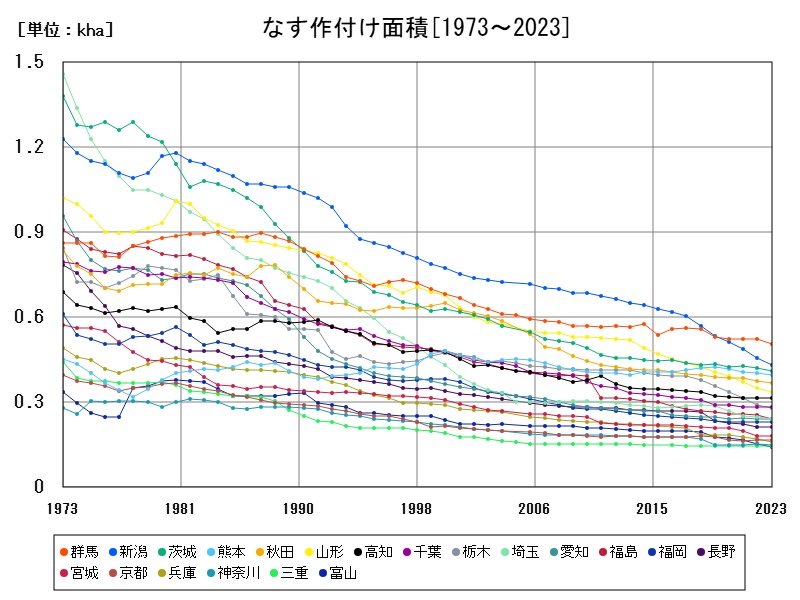

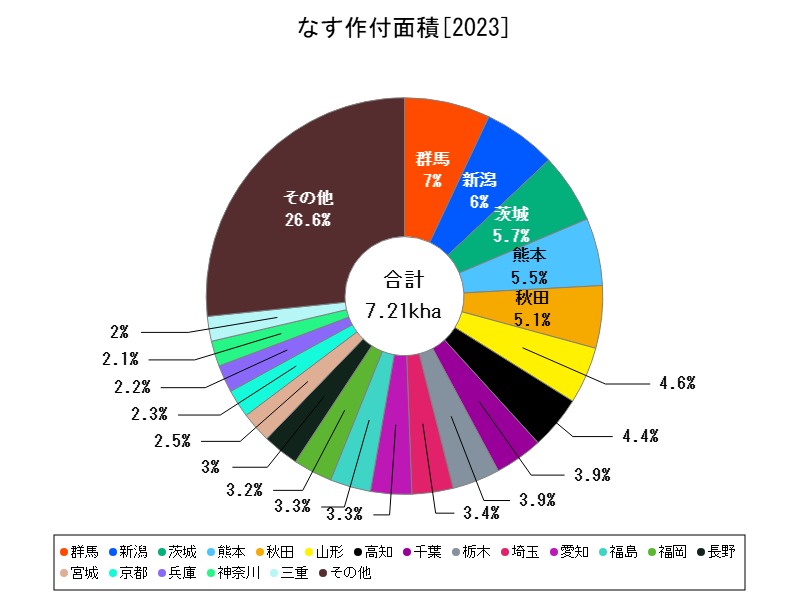

2023年のなす作付け面積は全国で7.73千ha、前年比-2.767%。群馬・新潟・茨城が主産地だが、多くの地域で担い手不足や高齢化によって減少。スマート農業やブランド化、若手支援を通じた持続的な生産体制の確立が急務。

なすの栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 7.73 | 100 | -2.767 | |

| 1 | 群馬 | 0.505 | 6.533 | -3.626 |

| 2 | 新潟 | 0.43 | 5.563 | -5.495 |

| 3 | 茨城 | 0.409 | 5.291 | -3.081 |

| 4 | 熊本 | 0.397 | 5.136 | -1.489 |

| 5 | 秋田 | 0.367 | 4.748 | -2.394 |

| 6 | 山形 | 0.335 | 4.334 | -4.83 |

| 7 | 高知 | 0.314 | 4.062 | |

| 8 | 千葉 | 0.282 | 3.648 | |

| 9 | 栃木 | 0.281 | 3.635 | -3.767 |

| 10 | 埼玉 | 0.242 | 3.131 | -2.419 |

| 11 | 愛知 | 0.241 | 3.118 | |

| 12 | 福島 | 0.24 | 3.105 | -5.882 |

| 13 | 福岡 | 0.23 | 2.975 | -0.433 |

| 14 | 長野 | 0.213 | 2.755 | -0.467 |

| 15 | 宮城 | 0.18 | 2.329 | -1.099 |

| 16 | 京都 | 0.166 | 2.147 | -0.599 |

| 17 | 兵庫 | 0.161 | 2.083 | -5.848 |

| 18 | 神奈川 | 0.15 | 1.94 | -1.961 |

| 19 | 三重 | 0.146 | 1.889 | |

| 20 | 富山 | 0.142 | 1.837 | -6.579 |

| 21 | 広島 | 0.136 | 1.759 | -3.546 |

| 22 | 島根 | 0.127 | 1.643 | |

| 23 | 岐阜 | 0.126 | 1.63 | -7.353 |

| 24 | 山梨 | 0.126 | 1.63 | -0.787 |

| 25 | 岡山 | 0.124 | 1.604 | -0.8 |

| 26 | 滋賀 | 0.113 | 1.462 | -10.32 |

| 27 | 岩手 | 0.113 | 1.462 | -0.877 |

| 28 | 山口 | 0.113 | 1.462 | -5.042 |

| 29 | 愛媛 | 0.112 | 1.449 | -5.882 |

| 30 | 大分 | 0.096 | 1.242 | -9.434 |

| 31 | 大阪 | 0.092 | 1.19 | -4.167 |

| 32 | 福井 | 0.091 | 1.177 | |

| 33 | 徳島 | 0.086 | 1.113 | -3.371 |

| 34 | 奈良 | 0.086 | 1.113 | -2.273 |

| 35 | 香川 | 0.071 | 0.918 | |

| 36 | 宮崎 | 0.057 | 0.737 | +7.547 |

| 37 | 佐賀 | 0.057 | 0.737 | -1.724 |

| 38 | 長崎 | 0.052 | 0.673 |

詳細なデータとグラフ

なすの現状と今後

2023年時点で、なすの全国作付け面積は7.73千haであり、前年から-2.767%の減少となりました。なすは日本の代表的な夏野菜でありながらも、栽培管理の手間や収穫作業の労力が大きく、農業従事者の高齢化・離農が影響し、全国的に減少傾向が続いています。

特に主要産地でも減少幅が大きく、今後の持続的な生産のためには、省力化技術や新規就農支援、地域ブランド化がカギとなります。

群馬県:関東の最大産地としての地位

群馬県(0.505千ha)は、関東地方で最大のなす産地です。夏季の昼夜の寒暖差や日照時間が長い気候を活かし、品質の高いなすを生産しています。しかし、前年比-3.626%と生産規模は縮小傾向にあり、主力農家の高齢化が深刻です。

ハウス栽培も1部進んでいますが、露地栽培の割合が多く、天候による影響を受けやすいことが課題です。出荷先としては関東圏が中心で、市場アクセスの利点は依然強みです。

新潟県:品種多様性と高冷地を活かした生産

新潟県(0.43千ha)は、なすの多様な品種(十全なす・丸なすなど)を育てる県であり、地域の伝統野菜としての特色があります。冷涼な高原地域では病害の発生が比較的抑えられる利点があります。

しかし、前年比-5.495%と大きく減少しており、担い手不足が顕著です。農協などによるブランド化や学校給食との連携が求められます。

茨城県:首都圏供給の重要拠点

茨城県(0.409千ha)は、関東平野の肥沃な土壌と首都圏への交通網を背景に、出荷型農業の中核を担っています。前年比-3.081%の減少が見られますが、他県と比べると減少幅は中程度です。

比較的若手農家も多く、施設栽培の導入が進みつつあります。今後は輸出や契約栽培といった新たなチャネルが求められます。

熊本県:冬春出荷に強い西日本の産地

熊本県(0.397千ha)は、西日本では屈指のなす産地で、冬春出荷(ハウス栽培)が特に盛んです。温暖な気候を利用した早出しは、市場で高値を狙える戦略的な生産形態です。

前年比-1.489%と減少は軽微にとどまっており、全国的に見ると安定感がある地域です。今後は環境制御技術の導入による生産の高度化が期待されます。

秋田県:冷涼な気候を活かした地場流通中心

秋田県(0.367千ha)は、冷涼な気候と水資源の豊かさを活かしたなす栽培が行われており、地場市場向けの出荷が中心です。前年比-2.394%と比較的安定した縮小傾向にとどまっており、伝統品種などの地域性を活かした販売が見込まれます。

収益確保には加工品化や直売所連携が鍵となります。

山形県:中山間地での特色あるなす栽培

山形県(0.335千ha)は、夏場の昼夜の寒暖差が激しい中山間地で、風味の良いなすが育ちます。伝統的な「民田なす」などの在来種も多く、小規模ながら高品質な生産が可能です。

前年比-4.83%と大きな減少が見られ、持続可能な経営のためにはブランド化や6次産業化が必須です。

高知県:施設園芸の先進地

高知県(0.314千ha)は、温暖な気候と施設園芸の先進性を活かして、周年栽培が可能な数少ない地域です。トンネル栽培や環境制御技術の導入が進んでおり、収穫時期の調整に優れています。

詳細な前年比は不明ですが、比較的安定して生産が続いている地域と考えられます。今後は輸出対応型の高品質化が期待されます。

千葉県・栃木県・埼玉県:都市近郊の出荷型農業

これら3県(千葉0.282千ha、栃木0.281千ha、埼玉0.242千ha)は、東京圏への安定供給拠点として機能しており、地の利を活かした農業が展開されています。

ただし、前年比は千葉(不明)、栃木-3.767%、埼玉-2.419%と全体に減少が続いています。若手担い手の確保や、効率的な販路確保が喫緊の課題です。

今後の展望と課題

なすは日本の食卓に欠かせない野菜のひとつですが、以下の課題が共通しています:

-

労働集約的で人手が足りない

-

収穫・管理に技術が要る

-

価格の変動が大きい

-

農家の高齢化が進行

このため、将来の安定供給のためには以下の戦略が重要です:

-

スマート農業や環境制御技術の導入

-

新規就農者・企業3入への支援

-

産地ごとのブランド化と販路の多様化(直売・輸出・加工)

-

地域の伝統品種を活かした高付加価値化

特に若手就農者の3入を促すには、なす栽培の収益性を上げる工夫と、共同出荷体制の整備が求められます。

コメント