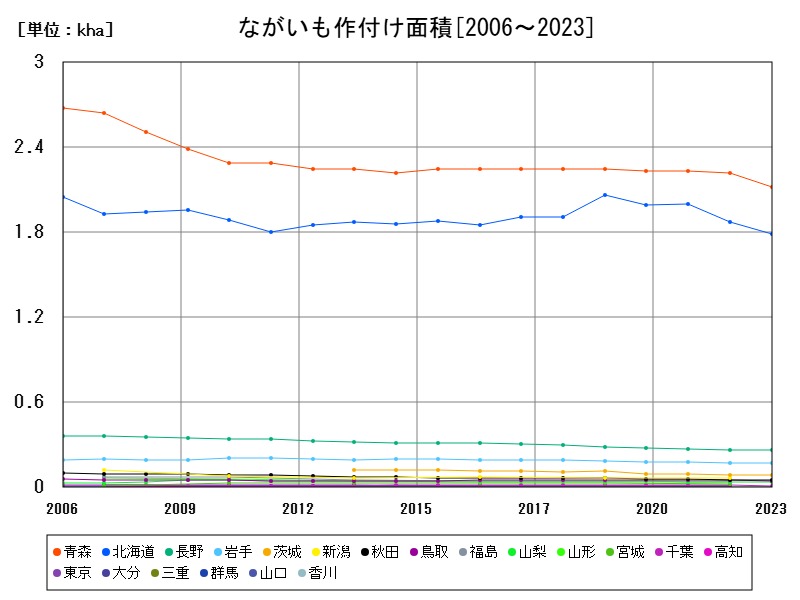

2023年のながいも作付け面積は4,780haで前年比4.016%減。主産地の青森・北海道でも4%以上減少しており、高齢化や労働負担による生産縮小が顕著。今後は加工需要・輸出対応の拡大、機械化・品種改良を通じた省力化によって、持続可能な栽培体制の構築が急務となる。

ながいもの栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[ha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 4780 | 100 | -4.016 | |

| 1 | 青森 | 2120 | 44.35 | -4.505 |

| 2 | 北海道 | 1790 | 37.45 | -4.278 |

| 3 | 長野 | 260 | 5.439 | -1.141 |

| 4 | 岩手 | 172 | 3.598 | |

| 5 | 茨城 | 85 | 1.778 | -2.299 |

| 6 | 秋田 | 49 | 1.025 | -3.922 |

| 7 | 鳥取 | 47 | 0.983 | -2.083 |

| 8 | 山梨 | 38 | 0.795 | -2.564 |

| 9 | 千葉 | 11 | 0.23 | -15.38 |

詳細なデータとグラフ

ながいもの現状と今後

2023年における全国のながいも作付け面積は4,780haで、前年比4.016%の減少となりました。ながいもは、他の野菜と比較して特殊な栽培・収穫方法が必要であり、労力・コストがかかる作物です。加えて、連作障害を避けるための輪作管理、病害虫対策、土壌改良などが求められ、生産者には高い技術と持続的な管理が要求されます。

消費面では、健康志向やネバネバ食品ブームによって1定の需要はあるものの、輸送や加工に手間がかかるため、生産拡大には課題が残ります。

青森県 ― 日本1のながいも産地

-

作付け面積:2,120ha(前年比 -4.505%)

青森県は、冷涼な気候・肥沃な土壌・広大な耕地という好条件を生かし、全国トップのながいも産地を維持しています。栽培地域は津軽地方を中心に分布しており、長年にわたり品種改良や産地ブランドの育成が進められてきました。

しかし、今年は4.5%の減少。これは、高齢化・離農・収穫労力の確保の難しさが背景にあると考えられます。今後は、省力化技術や新規就農者の支援が生産継続のカギになります。

北海道 ― 輪作体系に組み込まれた大産地

-

作付け面積:1,790ha(前年比 -4.278%)

北海道では、馬鈴しょや小麦との輪作体系の中でながいもが組み込まれています。主にオホーツク地域や十勝地方での栽培が中心で、広域な耕地を活かした機械化栽培が進んでいます。

1方で、収穫期の気象リスク(霜や大雨)、輸送コストの高騰、人手不足などが影響し、4.3%の作付け減少がみられました。輸出を視野に入れた品質管理や、契約栽培の拡大が今後の展望となります。

長野県 ― 中山間地の根強い特産品

-

作付け面積:260ha(前年比 -1.141%)

長野県では中山間地域を中心に、昔ながらの「地ながいも」や高粘性品種の生産が続いています。とろろ汁や郷土料理との結びつきが強く、地元消費に根差した栽培が特徴です。

減少幅は比較的小さく、安定した生産体制が残されています。観光・直売・地場加工と組み合わせることで、ブランド化による価値向上が見込めます。

岩手・茨城・秋田 ― 小規模ながら根強い栽培地域

-

岩手県:172ha(データ省略)

-

茨城県:85ha(前年比 -2.299%)

-

秋田県:49ha(前年比 -3.922%)

これらの県では、比較的限られた地域でながいもの生産が行われており、地元品種の維持や農協出荷を中心とした供給体制があります。特に茨城県では首都圏への出荷にも強みがある1方で、高齢化や人手不足により漸減が続いています。

将来的には、小規模・高付加価値型の栽培スタイルへの転換が求められます。

中国地方・中部地方 ― 地場消費向けの少量栽培

-

鳥取県:47ha(前年比 -2.083%)

-

山梨県:38ha(前年比 -2.564%)

いずれもながいも専業農家は少なく、他作物との複合経営の1環としての栽培が主流です。市場出荷よりも、地域の飲食店や直売所を通じた地場消費が中心です。

今後は、観光・飲食との連携や加工食品(冷凍とろろ、山かけそばなど)への原料供給が可能性を広げる鍵となります。

千葉県 ― 都市近郊の縮小傾向

-

作付け面積:11ha(前年比 -15.38%)

千葉県ではかつてながいも栽培が見られた地域もありますが、都市化や農地の集約により、現在は極めて小規模な生産にとどまっています。今後、千葉県内でながいもの生産が再拡大する見込みは乏しく、地元ブランドや加工用用途を除けば維持は難しいと考えられます。

今後の課題と展望

作付面積は減少傾向が続く見込み

ながいも栽培は手間が多く、労働負担が重いため、高齢農家の離農・担い手不足による減少は止まりづらい状況です。とくに主力産地の青森・北海道での4%以上の減少は、全国的な供給量の低下につながり得ます。

加工向け・輸出向けに活路

ながいもは冷凍・乾燥・とろろなどの加工需要が見込まれる作物であり、外食・給食・インバウンド需要への対応が進めば、量の維持と価格の安定化が期待されます。

機械化・省力化・品種改良が鍵

今後のながいも栽培の持続には、省力機械・病害耐性品種の開発・圃場の整備が不可欠です。また、若手農業者が3入しやすいよう、契約栽培や販路支援の拡充も重要です。

コメント