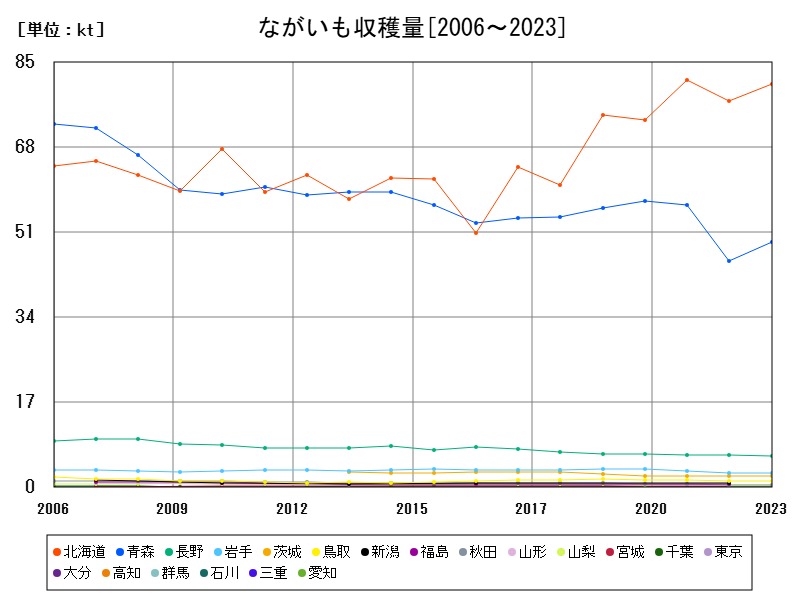

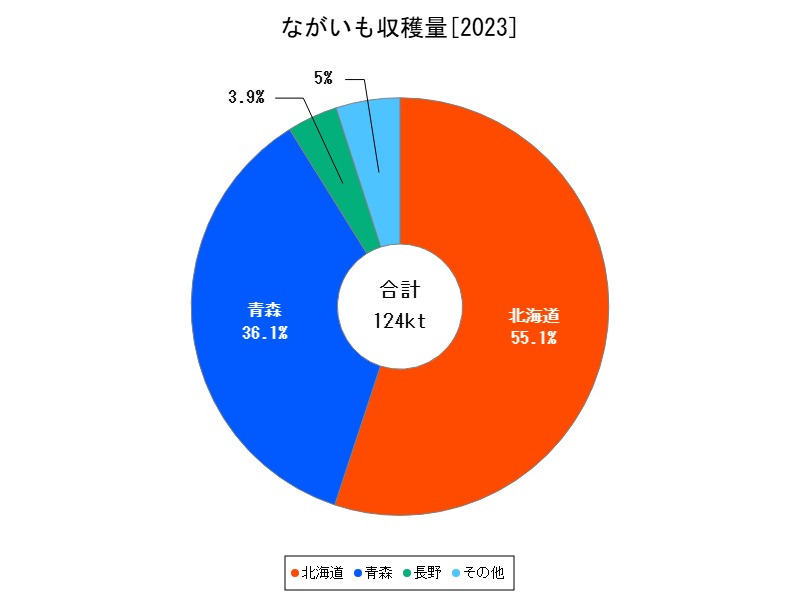

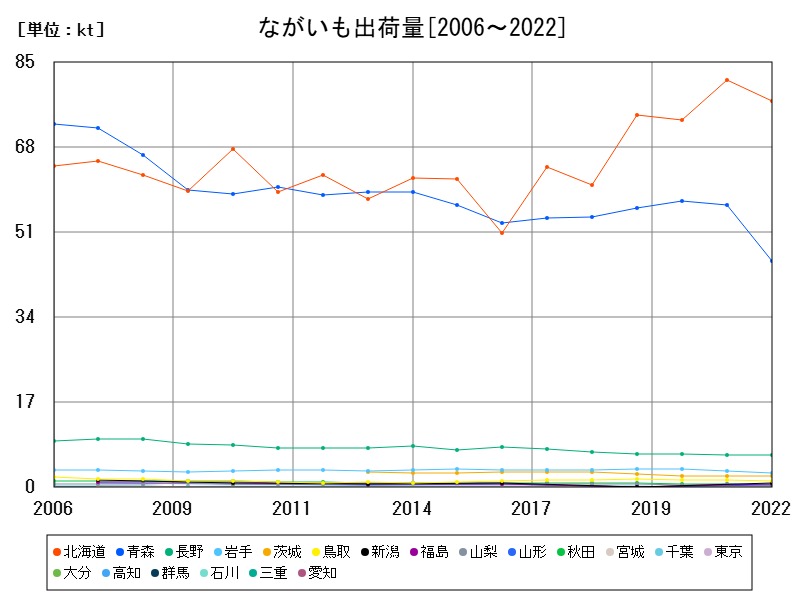

2023年のながいも全国収穫量は14.66万tで前年比+5.17%と増加。北海道(8.06万t)と青森(4.9万t)が全国の9割を占め、特に青森は+8.17%と好調。一方で長野や山梨、千葉では減少傾向。ながいもは地域ごとの気候適応が求められる作物であり、寒冷地での高品質栽培が強み。今後は輸出や機能性食品への活用も見込まれ、省力化技術や高齢化対応がカギとなる。

ながいもの収穫量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 14.66 | 100 | +5.165 | |

| 1 | 北海道 | 8.06 | 54.98 | +4.404 |

| 2 | 青森 | 4.9 | 33.42 | +8.168 |

| 3 | 長野 | 0.634 | 4.325 | -1.553 |

| 4 | 岩手 | 0.286 | 1.951 | +3.249 |

| 5 | 茨城 | 0.232 | 1.583 | +0.433 |

| 6 | 鳥取 | 0.129 | 0.88 | +0.781 |

| 7 | 秋田 | 0.0519 | 0.354 | +6.135 |

| 8 | 山梨 | 0.0509 | 0.347 | -7.455 |

| 9 | 千葉 | 0.0128 | 0.0873 | -17.42 |

ながいもの出荷量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 12.62 | 100 | +4.904 | |

| 1 | 北海道 | 6.84 | 54.2 | +3.48 |

| 2 | 青森 | 4.48 | 35.5 | +8.475 |

| 3 | 長野 | 0.486 | 3.851 | -1.22 |

| 4 | 岩手 | 0.237 | 1.878 | +3.493 |

| 5 | 茨城 | 0.192 | 1.521 | +0.524 |

| 6 | 鳥取 | 0.116 | 0.919 | +2.655 |

| 7 | 山梨 | 0.0388 | 0.307 | -7.399 |

| 8 | 秋田 | 0.0219 | 0.174 | +6.829 |

| 9 | 千葉 | 0.0097 | 0.0769 | -17.8 |

詳細なデータとグラフ

ながいもの現状と今後

ながいも(ヤマノイモ類)は、日本の伝統的な健康食材として位置づけられ、すりおろして「とろろ」として食される他、炒め物や揚げ物、漬物など様々な料理に使われます。また、その粘性や消化酵素を持つ性質から、機能性食品としてのニーズも高まっています。しかし、ながいもは栽培に手間がかかり、病害虫のリスクも高いため、全国的には寒冷地を中心とした特定地域での生産が主流です。

圧倒的な主産地・北海道の状況と展望

北海道(収穫量:8.06万t/出荷量:6.84万t)全国生産量の約55%を占める北海道は、広大な耕地と冷涼な気候を活かして、ながいも栽培に最適な環境を提供しています。2023年も前年比+4.40%と安定した増加を見せており、主に十勝地方やオホーツク地域などで高品質なながいもが栽培されています。栽培は大規模・機械化が進んでおり、他地域と比較して労働負担が軽く、若年層の新規就農者も1定数見られる点が特徴です。今後も北海道はながいも供給の中核を担い続けると見込まれます。

青森県の急成長と品質評価

青森県(4.9万t/4.48万t)青森県は北海道に次ぐながいもの主産地であり、全国の約33%を占めます。特に2023年は+8.17%と大きく増加。気候条件や火山灰土壌がながいも栽培に適しているため、栽培面積・品質ともに優れた結果を出しています。ながいもは、青森県のブランド農産物としても注目されており、出荷時には厳しい品質基準が課されるため、業務用・贈答用としても高評価です。今後は輸出強化や加工品開発による高付加価値化が鍵を握ります。

長野県など中規模産地の安定と課題

長野県(0.634万t/0.486万t)中山間地域を中心とする長野県は、ながいもの伝統産地のひとつであり、冷涼な気候と標高差を活かした栽培が行われています。しかし2023年は-1.55%とやや減少。気象変動の影響や、高齢化による栽培面積の縮小が背景にあると考えられます。長野県では、地域ブランド化や観光農業との連携が進められており、今後は「地域で食べるながいも」「農家直送」のような差別化戦略が重要です。

東北・関東の準主産地とその動向

岩手県(0.286万t/0.237万t)

東北地方でも北部に位置する岩手県は、寒冷地栽培に適した条件を備えています。2023年は+3.25%と微増ながら安定しており、小規模ながら品質は高く、業務用需要に対応しています。生産者の高齢化は進む1方で、地元の学校給食などとの連携により地産地消の拡大が見込まれます。

茨城県(0.232万t/0.192万t)

関東圏に近く、出荷の利便性を活かした栽培が行われる茨城県では、ながいもの他、山芋類全般を扱う農家が多く見られます。2023年は微増(+0.43%)ながら堅調に推移。ただし関東平野の高温化や病害虫のリスクが高まっており、品種改良や病害予防技術の活用が課題となります。

小規模県の現状と苦境

鳥取県(0.129万t/0.116万t)

山陰地方においてながいも栽培が行われている鳥取県では、砂地を利用した高品質品の生産が行われています。2023年は+0.78%と微増ながら、ブランド野菜として直売や贈答用にも利用され、今後も niche な市場での地位確立が見込まれます。

秋田県・山梨県・千葉県

-

秋田県(+6.13%):規模は小さいながらも増加傾向。寒冷地の利点を活かした品質向上が期待されます。

-

山梨県(-7.45%):気温の上昇や作付放棄による減少傾向が続いており、維持に課題があります。

-

千葉県(-17.42%):収穫・出荷ともに急減。都市化や農地転用が影響しており、ながいも栽培は縮小フェーズと見られます。

全国の傾向と今後の見通し

出荷率の維持と課題

全国収穫量14.66万tに対し、出荷量は12.62万tと約86.1%が市場流通しており、他の根菜類と比較しても高い出荷率を維持しています。これは、生鮮品としての保存性が比較的高く、規格外品も加工用に活用されているためと考えられます。

今後の生産予想

-

北海道・青森中心の寡占体制が今後も続く見込み。寒冷地に適した作物であるため、他地域の3入余地は小さい。

-

気候変動の影響による病害の増加が見込まれ、栽培管理の高度化・スマート農業の導入が求められる。

-

海外輸出(とろろ加工品など)の可能性拡大により、特に青森県産のブランド化が加速。

-

高齢化・労働力不足への対応が継続課題であり、機械収穫の導入や法人化による経営規模の拡大が有効。

持続的生産への提言

-

北海道・青森を中心とした高品質栽培の維持・支援 生産集約化によって品質・コスト両面の競争力を維持する。

-

中小県の特色ある品種・販売チャネルの開発 鳥取や長野のように、地域ブランドや観光農業との連携を通じた付加価値向上が必要。

-

省力化と次世代担い手の育成 ながいも特有の収穫・貯蔵工程に対応した省力化機械の導入支援を強化すべき。

おわりに

ながいもは、北海道・青森の両巨頭によって支えられている特異な作物です。2023年は全国的に増収傾向でしたが、気象リスクや高齢化の波を乗り越えるには、スマート農業や地域資源の活用が不可欠です。今後は国内需要だけでなく、機能性食品としてのグローバル展開も視野に入れ、さらなる飛躍が期待されます。

コメント