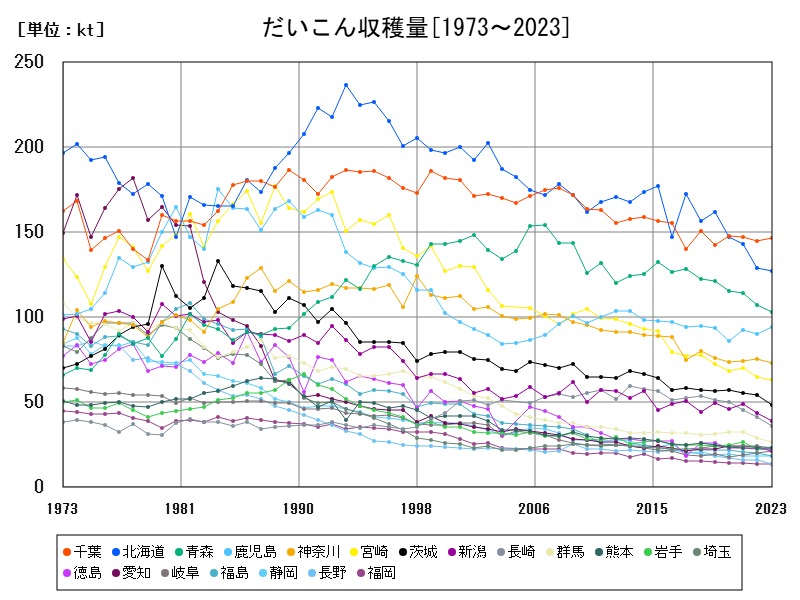

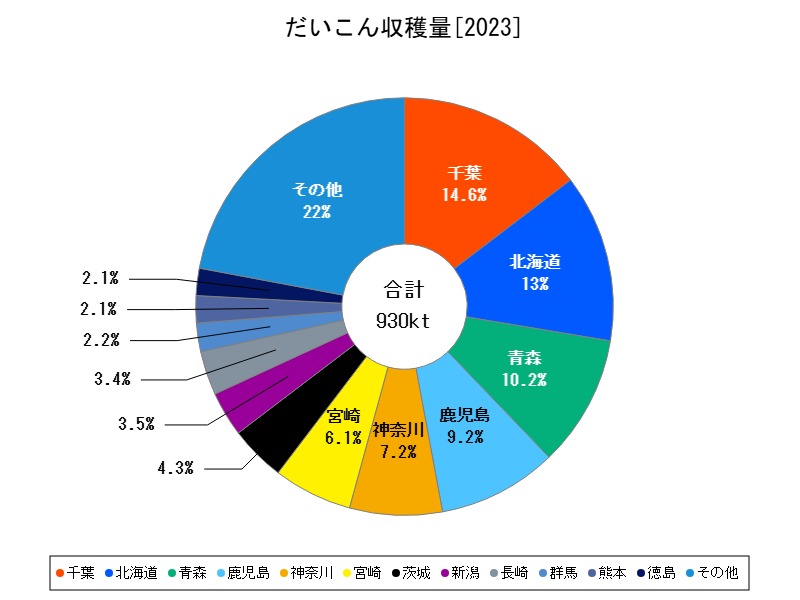

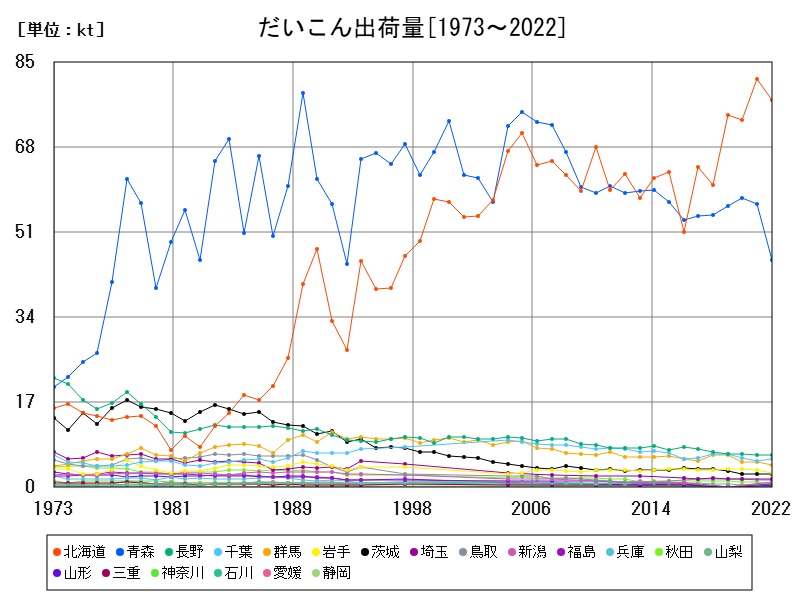

2023年の全国だいこん収穫量は114.1万tで前年比-3.387%と減少傾向にあり、特に北関東や九州の主要産地で大幅な減少が目立ちます。千葉県のみが増加を示し、出荷量でも全国一位を維持。気候変動や人手不足、作付面積の減少が背景にあり、今後は安定生産が課題となるでしょう。地域ごとに異なる出荷戦略や時期分散が求められています。

だいこんの収穫量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 114.1 | 100 | -3.387 | |

| 1 | 千葉 | 14.68 | 12.87 | +1.311 |

| 2 | 北海道 | 12.72 | 11.15 | -1.242 |

| 3 | 青森 | 10.29 | 9.018 | -4.101 |

| 4 | 鹿児島 | 9.45 | 8.282 | +4.535 |

| 5 | 神奈川 | 7.3 | 6.398 | -3.183 |

| 6 | 宮崎 | 6.29 | 5.513 | -2.932 |

| 7 | 茨城 | 4.82 | 4.224 | -11.07 |

| 8 | 新潟 | 3.91 | 3.427 | -10.73 |

| 9 | 長崎 | 3.61 | 3.164 | -12.17 |

| 10 | 群馬 | 2.68 | 2.349 | -7.266 |

| 11 | 熊本 | 2.33 | 2.042 | |

| 12 | 岩手 | 2.3 | 2.016 | +2.222 |

| 13 | 埼玉 | 2.3 | 2.016 | -4.564 |

| 14 | 徳島 | 2.17 | 1.902 | -3.556 |

| 15 | 愛知 | 2.14 | 1.876 | -9.322 |

| 16 | 岐阜 | 2.12 | 1.858 | +4.95 |

| 17 | 福島 | 1.85 | 1.621 | -9.314 |

| 18 | 静岡 | 1.82 | 1.595 | -2.674 |

| 19 | 長野 | 1.39 | 1.218 | -12.03 |

| 20 | 福岡 | 1.39 | 1.218 | |

| 21 | 栃木 | 1.33 | 1.166 | -0.746 |

| 22 | 大分 | 1.15 | 1.008 | -2.542 |

| 23 | 秋田 | 1.11 | 0.973 | -21.83 |

| 24 | 山形 | 1.06 | 0.929 | -24.82 |

| 25 | 広島 | 1.03 | 0.903 | -1.905 |

| 26 | 山口 | 1.02 | 0.894 | -4.673 |

| 27 | 兵庫 | 1 | 0.876 | -9.91 |

| 28 | 宮城 | 0.803 | 0.704 | -2.192 |

| 29 | 岡山 | 0.801 | 0.702 | +0.25 |

| 30 | 和歌山 | 0.763 | 0.669 | -2.054 |

| 31 | 石川 | 0.762 | 0.668 | +2.145 |

| 32 | 東京 | 0.749 | 0.656 | -6.957 |

| 33 | 香川 | 0.628 | 0.55 | -1.258 |

| 34 | 福井 | 0.603 | 0.528 | +11.46 |

| 35 | 滋賀 | 0.347 | 0.304 | -6.469 |

| 36 | 富山 | 0.306 | 0.268 | -10 |

| 37 | 奈良 | 0.304 | 0.266 | -1.299 |

だいこんの出荷量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 95.93 | 100 | -2.767 | |

| 1 | 千葉 | 13.62 | 14.2 | +1.264 |

| 2 | 北海道 | 12.08 | 12.59 | -0.494 |

| 3 | 青森 | 9.49 | 9.893 | -3.064 |

| 4 | 鹿児島 | 8.6 | 8.965 | +3.365 |

| 5 | 神奈川 | 6.67 | 6.953 | -3.052 |

| 6 | 宮崎 | 5.68 | 5.921 | -2.573 |

| 7 | 茨城 | 4 | 4.17 | -10.51 |

| 8 | 新潟 | 3.23 | 3.367 | -12.7 |

| 9 | 長崎 | 3.17 | 3.304 | -12.67 |

| 10 | 群馬 | 2.05 | 2.137 | -5.53 |

| 11 | 熊本 | 1.96 | 2.043 | +0.513 |

| 12 | 徳島 | 1.96 | 2.043 | -3.448 |

| 13 | 愛知 | 1.85 | 1.928 | -8.867 |

| 14 | 埼玉 | 1.85 | 1.928 | -4.145 |

| 15 | 岩手 | 1.67 | 1.741 | +1.829 |

| 16 | 岐阜 | 1.62 | 1.689 | +5.882 |

| 17 | 静岡 | 1.53 | 1.595 | -2.548 |

| 18 | 福岡 | 1.16 | 1.209 | |

| 19 | 栃木 | 1.08 | 1.126 | +1.887 |

| 20 | 大分 | 0.821 | 0.856 | -1.322 |

| 21 | 福島 | 0.795 | 0.829 | -7.666 |

| 22 | 山口 | 0.739 | 0.77 | -5.013 |

| 23 | 長野 | 0.73 | 0.761 | -15.31 |

| 24 | 東京 | 0.691 | 0.72 | -7.124 |

| 25 | 和歌山 | 0.665 | 0.693 | -0.15 |

| 26 | 石川 | 0.625 | 0.652 | +2.965 |

| 27 | 山形 | 0.613 | 0.639 | -25.06 |

| 28 | 広島 | 0.562 | 0.586 | -3.103 |

| 29 | 岡山 | 0.557 | 0.581 | -1.066 |

| 30 | 福井 | 0.547 | 0.57 | +12.55 |

| 31 | 香川 | 0.539 | 0.562 | |

| 32 | 兵庫 | 0.486 | 0.507 | -14.89 |

| 33 | 秋田 | 0.482 | 0.502 | -21.88 |

| 34 | 宮城 | 0.292 | 0.304 | -2.013 |

| 35 | 富山 | 0.23 | 0.24 | -11.2 |

| 36 | 滋賀 | 0.193 | 0.201 | -6.763 |

| 37 | 奈良 | 0.182 | 0.19 | -1.087 |

詳細なデータとグラフ

だいこんの現状と今後

日本におけるだいこんは、煮物や漬物など日常的に消費される重要な野菜です。しかしながら、2023年の全国収穫量は114.1万トン、前年比-3.387%と減少しました。これは高温や干ばつなどの気象リスクに加え、生産者の高齢化や担い手不足が背景にあります。全国での出荷量も同様に95.93万トン(-2.767%)と減少傾向にあります。

千葉県:生産・出荷ともに全国首位を堅持

千葉県は2023年に14.68万tを収穫し、前年より+1.311%と唯1増加に転じました。出荷量でも13.62万tと全国トップを維持しています。千葉は温暖な気候と大消費地・首都圏に近い物流利便性が強みで、周年供給体制が確立されています。今後も高い生産性と市場対応力から、安定供給地としての役割は継続すると見られます。

北海道:夏秋の供給地として重要

北海道は12.72万tの収穫量(-1.242%)で全国2位を維持。出荷量も12.08万tで、夏から秋にかけての供給を担う地域です。ただし近年は高温傾向や干ばつの影響が顕在化しつつあり、収量の安定性が課題となっています。作付時期や品種の適応力を高める取り組みが求められるでしょう。

青森県:品質と出荷量の高さが特徴

青森県は収穫量10.29万t(-4.101%)、出荷量9.49万t(-3.064%)と、どちらも全国3位の水準にあります。冷涼な気候がだいこんの品質向上に寄与し、貯蔵性や糖度の高さから人気がありますが、高齢化や作業労力の不足が生産縮小に影響しています。省力化技術の導入が急務です。

鹿児島県:冬期出荷で市場を支える

鹿児島は9.45万t(+4.535%)の収穫量、8.6万t(+3.365%)の出荷量で共に増加しています。これは南9州特有の温暖な冬季気候を活かし、関東市場が端境期に入る1〜3月にかけて供給量を伸ばせることが背景にあります。今後も需要の高まる冬期出荷地としての価値は高まると予測されます。

神奈川県:都市近郊の生産地として減少傾向

神奈川は7.3万t(-3.183%)の収穫、6.67万t(-3.052%)の出荷と共に減少傾向です。都市化や宅地開発による農地減少、担い手の高齢化が主因と見られ、地産地消の重要性は高いものの、大規模化が難しい地域です。都市近郊農業としての新しい戦略が求められています。

宮崎県:安定供給地ながらもやや減少

宮崎は6.29万t(-2.932%)の収穫、5.68万t(-2.573%)の出荷と、いずれも微減ながら安定的に供給しています。気候や土地の条件から、夏秋期の重要な生産地として機能していますが、やはり人手不足や労働集約性の課題は顕著です。

茨城県:急減傾向が顕著

茨城は4.82万t(-11.07%)、出荷量も4万t(-10.51%)と大幅な減少です。東日本の1大産地であった茨城ですが、農業従事者の減少、競合作物への転換、異常気象の影響が絡み、今後の維持が懸念されます。効率化や経営多角化の必要性が高まっています。

新潟・長崎・群馬:縮小傾向が明確

新潟(-10.73%)、長崎(-12.17%)、群馬(-7.266%)と、それぞれ大幅な減少を記録。いずれもかつては地域流通を支える重要産地でしたが、近年は作付けの見直しや流通コスト増加が影響しています。特に出荷量の減少が顕著で、今後は地域内消費や加工向けなど、用途転換も課題です。

将来予測と提言

将来的にも日本のだいこん生産は、高齢化・気候変動・耕作放棄地の増加などを背景に、緩やかな縮小傾向が続くと予測されます。1方で、千葉・北海道・鹿児島などの大産地は、生産効率の向上や流通強化を通じて1定の安定性を維持できるでしょう。収穫・出荷の時期を地域ごとに分散する供給体制の構築、ICTやスマート農業の導入、省力化・機械化による労働負担軽減が急務です。

おわりに

だいこんは日本人の食卓に欠かせない野菜であり続ける1方、持続的な供給体制の再構築が求められています。地域ごとの強みを活かした戦略的な生産体制への転換が今後の鍵となるでしょう。

コメント