2025年5月のだいこん1kg全国平均価格は218円で、前年同月比は約18%の大幅減少。大阪府内の枚方や伊丹、東大阪が高価格帯で、地理的要因が価格差に影響。価格変動は主に豊作や供給過剰、季節要因によるもので、だいこんは全国各地で栽培される多様性が特徴。今後は生産安定化と物流改善が価格安定の課題。

都市別のだいこん1kgの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 223.5 | +4.069 | |

| 1 | 伊丹 | 307 | +13.7 |

| 2 | 奈良 | 300 | +14.07 |

| 3 | 枚方 | 287 | +3.237 |

| 4 | 和歌山 | 287 | -1.034 |

| 5 | 今治 | 284 | +18.33 |

| 6 | 大津 | 276 | +3.759 |

| 7 | 東大阪 | 270 | -10.89 |

| 8 | 新潟 | 268 | +1.132 |

| 9 | 大阪 | 268 | +2.29 |

| 10 | 立川 | 264 | +5.179 |

| 11 | 松本 | 260 | -2.985 |

| 12 | 高松 | 255 | +8.051 |

| 13 | 高知 | 253 | -13.06 |

| 14 | 松山 | 251 | -1.953 |

| 15 | 北九州 | 251 | -0.791 |

| 16 | 神戸 | 250 | -11.03 |

| 17 | 西宮 | 248 | -15.93 |

| 18 | 姫路 | 246 | -12.77 |

| 19 | 徳島 | 245 | +9.375 |

| 20 | 長岡 | 243 | -1.619 |

| 21 | 相模原 | 243 | +15.17 |

| 22 | 京都 | 243 | -6.178 |

| 23 | 浜松 | 241 | +23.59 |

| 24 | 札幌 | 241 | +5.702 |

| 25 | 宮崎 | 241 | -11.4 |

| 26 | 川崎 | 239 | +26.46 |

| 27 | 那覇 | 236 | -5.976 |

| 28 | 豊橋 | 231 | |

| 29 | 旭川 | 231 | +6.944 |

| 30 | 富山 | 231 | +5 |

| 31 | さいたま | 230 | +19.79 |

| 32 | 金沢 | 229 | +21.81 |

| 33 | 秋田 | 228 | +8.571 |

| 34 | 府中 | 228 | +2.242 |

| 35 | 鹿児島 | 226 | |

| 36 | 熊本 | 226 | +20.86 |

| 37 | 松阪 | 225 | -5.858 |

| 38 | 長崎 | 224 | -17.34 |

| 39 | 佐世保 | 222 | +9.36 |

| 40 | 藤沢 | 221 | |

| 41 | 浦安 | 221 | -8.678 |

| 42 | 仙台 | 221 | +11.62 |

| 43 | 山口 | 219 | +8.416 |

| 44 | 鳥取 | 218 | -7.234 |

| 45 | 広島 | 218 | +3.318 |

| 46 | 名古屋 | 218 | +1.869 |

| 47 | 東京都区部 | 215 | |

| 48 | 日立 | 215 | +21.47 |

| 49 | 千葉 | 215 | +15.59 |

| 50 | 福島 | 214 | +18.89 |

| 51 | 宇都宮 | 214 | +35.44 |

| 52 | 甲府 | 213 | -6.579 |

| 53 | 八王子 | 212 | +2.913 |

| 54 | 福岡 | 211 | -5.381 |

| 55 | 松江 | 211 | +16.57 |

| 56 | 岐阜 | 210 | +16.02 |

| 57 | 長野 | 205 | +8.466 |

| 58 | 郡山 | 205 | +2.5 |

| 59 | 水戸 | 204 | +42.66 |

| 60 | 富士 | 202 | +3.061 |

| 61 | 福山 | 200 | -1.478 |

| 62 | 川口 | 199 | +5.851 |

| 63 | 福井 | 198 | |

| 64 | 堺 | 197 | -13.97 |

| 65 | 八戸 | 197 | +22.36 |

| 66 | 山形 | 196 | +20.99 |

| 67 | 佐賀 | 196 | +16.67 |

| 68 | 岡山 | 193 | -10.65 |

| 69 | 静岡 | 192 | +16.36 |

| 70 | 柏 | 192 | |

| 71 | 横浜 | 191 | -0.521 |

| 72 | 熊谷 | 188 | +6.818 |

| 73 | 津 | 188 | -1.571 |

| 74 | 所沢 | 186 | +3.333 |

| 75 | 宇部 | 186 | +15.53 |

| 76 | 大分 | 181 | -3.723 |

| 77 | 前橋 | 181 | +4.624 |

| 78 | 小山 | 180 | +13.92 |

| 79 | 函館 | 169 | +23.36 |

| 80 | 青森 | 160 | -5.325 |

| 81 | 盛岡 | 127 | -19.62 |

詳細なデータとグラフ

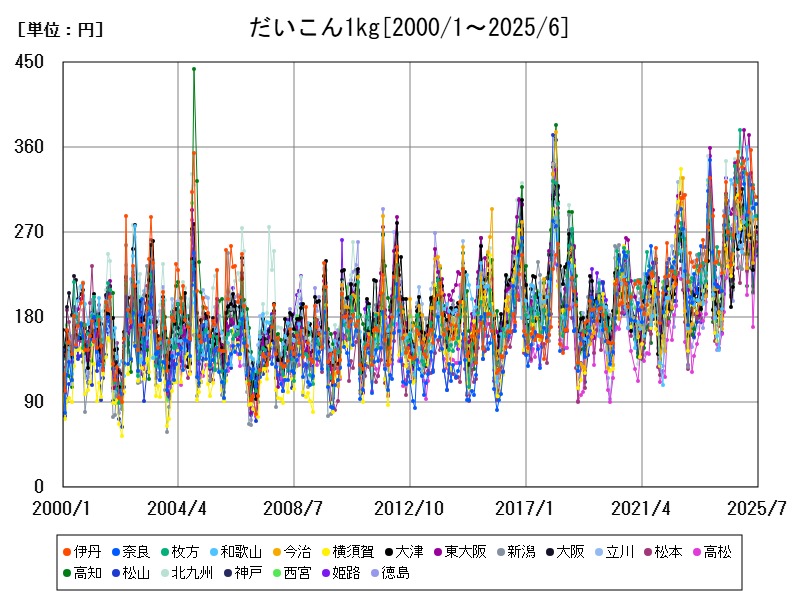

だいこんの小売価格の相場と推移

2025年5月時点のだいこん1kgの全国平均小売価格は218円で、前年同月比では平均で-18.39%と大幅な価格低下が見られます。これは季節要因や収穫量の増加、または需給バランスの変化によるもので、価格の不安定さを示しています。

都市別価格ランキングと特徴的な傾向

-

価格の高い都市は枚方(320円)、伊丹(317円)、東大阪(316円)、奈良(296円)、和歌山(286円)が上位を占めています。

-

大阪府内の都市が上位を占める傾向が強く、地理的近接性による流通効率や地域消費者の需要が価格に影響していると考えられます。

-

1方、新潟(284円)、長岡(273円)、立川(267円)など他地域も価格は高めですが、前年からの価格は全体的にマイナス傾向が目立ちます。

価格推移と変動の背景

-

平均で18%超の価格減少は、2025年の豊作や市場への供給過剰、天候条件の良好さが背景にある可能性があります。

-

枚方や東大阪では微増傾向も見られ、地域の消費需要や物流事情によって価格差が生じています。

-

大都市圏では物流網が発達しているため価格は比較的安定しやすいものの、全国的には収穫量の波や季節変動が価格に大きく影響しています。

だいこんの生産の特徴と市場動向

-

だいこんは全国各地で生産され、特に関西地方や北陸地方で栽培面積が広いのが特徴です。寒冷地での生育も可能なため、多様な地域で栽培される野菜です。

-

収穫時期が比較的長く、価格の季節変動が大きいことも特徴で、これが小売価格の不安定さにつながります。

-

需要は冬季に向けて高まる傾向がありますが、供給が豊富な時期は価格が下がりやすいです。

今後の課題と展望

-

気候変動の影響で収穫量の変動幅が大きくなっているため、生産の安定化が求められます。

-

地域間の物流効率化や保管技術の向上で価格の安定化を図ることが重要です。

-

消費者ニーズの変化に合わせた加工品の開発や販路拡大も価格維持の鍵となるでしょう。

コメント