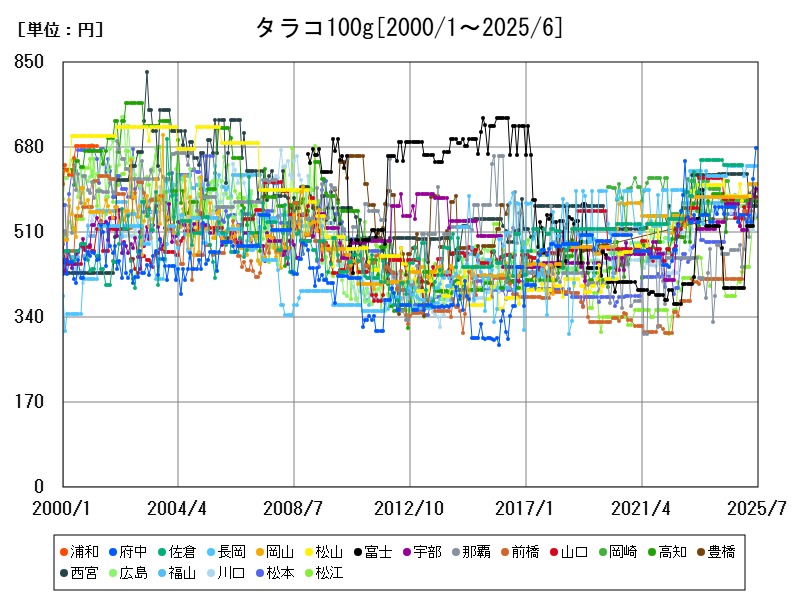

2025年5月のタラコ100gの全国平均価格は510.8円。長野や前橋、府中など一部地域で大幅な価格上昇が見られる。漁獲量減少や加工・物流コスト増加が価格高騰の主因。タラコはスケトウダラ卵の塩漬け加工品で、原料魚の資源管理と効率的な流通が価格安定に不可欠。地域差は需要・供給バランスや流通事情の違いが影響している。

都市別のタラコ100gの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 513.2 | +0.466 | |

| 1 | 府中 | 679 | +21.03 |

| 2 | 長岡 | 643 | |

| 3 | 松山 | 607 | +4.296 |

| 4 | 岡山 | 607 | +4.475 |

| 5 | 富士 | 606 | +52.26 |

| 6 | 宇部 | 597 | +5.477 |

| 7 | 那覇 | 596 | +27.62 |

| 8 | 前橋 | 593 | +42.21 |

| 9 | 山口 | 581 | +3.75 |

| 10 | 高知 | 572 | |

| 11 | 豊橋 | 571 | |

| 12 | 西宮 | 563 | -10.06 |

| 13 | 福山 | 563 | -0.88 |

| 14 | 広島 | 563 | -2.087 |

| 15 | 川口 | 545 | -5.872 |

| 16 | 松本 | 542 | -0.733 |

| 17 | 松江 | 538 | +40.84 |

| 18 | 高松 | 537 | +10.95 |

| 19 | 奈良 | 537 | -5.624 |

| 20 | 伊丹 | 537 | +3.868 |

| 21 | 立川 | 536 | |

| 22 | 今治 | 536 | +4.078 |

| 23 | 新潟 | 535 | -3.08 |

| 24 | 熊谷 | 534 | -5.151 |

| 25 | 熊本 | 532 | -7.478 |

| 26 | 名古屋 | 532 | -2.026 |

| 27 | 郡山 | 529 | +1.341 |

| 28 | 富山 | 527 | |

| 29 | 札幌 | 524 | +8.041 |

| 30 | 福岡 | 523 | -3.327 |

| 31 | 浦安 | 523 | -8.406 |

| 32 | 浜松 | 523 | |

| 33 | 相模原 | 519 | -7.651 |

| 34 | 北九州 | 519 | |

| 35 | 松阪 | 518 | +18.81 |

| 36 | 静岡 | 517 | -0.385 |

| 37 | 長野 | 517 | -4.788 |

| 38 | 東大阪 | 516 | -6.522 |

| 39 | 岐阜 | 516 | -14.57 |

| 40 | 宮崎 | 515 | +7.741 |

| 41 | 東京都区部 | 514 | -1.154 |

| 42 | 宇都宮 | 514 | +5.979 |

| 43 | さいたま | 513 | +2.191 |

| 44 | 藤沢 | 511 | |

| 45 | 大分 | 511 | |

| 46 | 佐世保 | 511 | -13.54 |

| 47 | 千葉 | 508 | +2.419 |

| 48 | 函館 | 508 | -7.299 |

| 49 | 枚方 | 502 | -7.551 |

| 50 | 大阪 | 502 | -0.397 |

| 51 | 神戸 | 501 | +3.299 |

| 52 | 姫路 | 500 | +16.55 |

| 53 | 和歌山 | 498 | +2.049 |

| 54 | 福井 | 497 | -7.449 |

| 55 | 川崎 | 497 | +1.636 |

| 56 | 佐賀 | 495 | |

| 57 | 鹿児島 | 492 | +10.81 |

| 58 | 大津 | 492 | -3.718 |

| 59 | 所沢 | 491 | -3.914 |

| 60 | 甲府 | 486 | -3.187 |

| 61 | 鳥取 | 478 | +4.595 |

| 62 | 仙台 | 478 | +3.24 |

| 63 | 長崎 | 476 | -6.667 |

| 64 | 津 | 475 | -3.455 |

| 65 | 福島 | 474 | +3.947 |

| 66 | 横浜 | 472 | -8.527 |

| 67 | 旭川 | 472 | -9.924 |

| 68 | 京都 | 472 | -5.6 |

| 69 | 徳島 | 467 | |

| 70 | 青森 | 465 | +2.198 |

| 71 | 秋田 | 461 | +6.221 |

| 72 | 八王子 | 454 | -0.22 |

| 73 | 金沢 | 450 | -5.462 |

| 74 | 小山 | 448 | +3.226 |

| 75 | 水戸 | 443 | -4.731 |

| 76 | 日立 | 443 | +2.546 |

| 77 | 堺 | 441 | -5.567 |

| 78 | 柏 | 430 | |

| 79 | 山形 | 422 | -2.088 |

| 80 | 盛岡 | 403 | |

| 81 | 八戸 | 333 | -13.95 |

詳細なデータとグラフ

タラコの小売価格の相場と推移

2025年5月時点でのタラコ100gの全国平均小売価格は510.8円です。価格が高い都市は長野(645円)、長岡(643円)、府中(617円)、松山・岡山(607円)、豊橋(604円)と続きます。

前年同月比では全国平均でわずかに約0.48%の微減ですが、長野(+19.89%)、前橋(+42.21%)、府中(+9.98%)など1部地域で大きな価格上昇が確認されます。

都市別の価格傾向と特徴

価格が高いかつ上昇傾向の都市

長野、前橋、府中は大幅な価格上昇を示し、特に前橋は前年比42%超の増加で際立っています。これらの地域では流通コストの上昇や需要増加に加え、地元の食文化や消費者の品質志向の高さが影響していると考えられます。

安定または微増の都市

長岡、松山、岡山、宇部、山口、高知などは比較的安定した価格推移ですが、依然として全国平均を上回る水準です。これらの都市は地元産の水産物が豊富で、供給面の安定が価格を支えています。

価格推移の背景と市場動向

2000年代以降、タラコの価格は漁獲量や原料となるスケトウダラの漁獲状況に大きく影響を受けてきました。近年は漁獲規制や国際的な需給バランスの変動、輸入原料価格の上昇が価格に反映されています。

また加工技術の高度化により品質保持が向上した1方、原料コストや人件費の増加が価格上昇圧力として作用しています。特に地域差は、流通の効率や地元需要の差異にも起因します。

タラコの生産特徴と流通構造

タラコは主にスケトウダラの卵を塩漬けした加工品であり、主な原料魚であるスケトウダラの漁獲量が生産量に直結します。日本沿岸および北太平洋海域で漁獲されるほか、輸入原料も利用されています。

加工業者は品質維持のために冷凍技術や塩漬け工程の改良を進めており、産地直送型や地域ブランド化も進展中です。流通は大手卸売業者から小売店まで多段階で行われます。

価格高騰の主な要因

-

原料魚の漁獲減少:スケトウダラ資源の変動が供給を不安定に。

-

加工コストの上昇:人件費、エネルギー費の増加が影響。

-

物流費の高騰:燃料価格や配送コストが価格に転嫁。

-

需要増加:健康志向の高まりでタラコ加工品の需要拡大。

-

国際需給の影響:輸入原料価格の変動や為替レートの変動。

今後の展望と課題

持続可能な資源管理と効率的な加工・流通システムの構築が価格安定の鍵となります。地域ブランドの強化や付加価値商品の開発も消費拡大に寄与するでしょう。

消費者の多様なニーズに応えるべく、新しい調理法や加工技術の研究も進められるべきです。気候変動や資源減少への対応も引き続き重要な課題です。

コメント