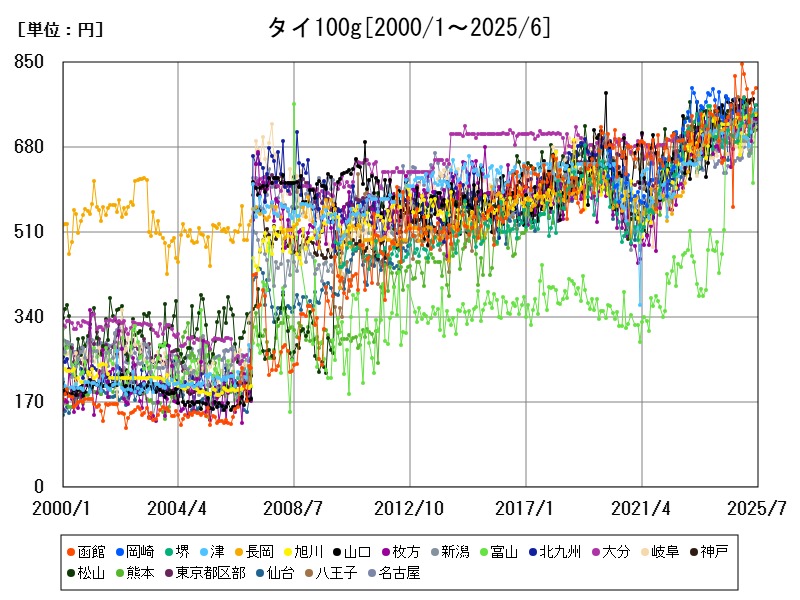

2025年5月のたいの全国平均価格は100gあたり642.6円。函館(788円)、山口(776円)、大津(755円)などが高価格帯を占め、流通経路や高級志向、養殖コストの上昇が影響している。天然鯛の供給減少と養殖鯛の生産コスト増により、今後も価格は高止まりが予想される。

都市別のタイ100gの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 644.4 | +1.634 | |

| 1 | 函館 | 799 | +7.973 |

| 2 | 堺 | 765 | +7.143 |

| 3 | 津 | 754 | +5.899 |

| 4 | 長岡 | 750 | +5.783 |

| 5 | 旭川 | 744 | +2.479 |

| 6 | 山口 | 742 | -3.761 |

| 7 | 枚方 | 736 | +0.409 |

| 8 | 新潟 | 733 | +4.864 |

| 9 | 富山 | 732 | +2.665 |

| 10 | 北九州 | 731 | +0.55 |

| 11 | 大分 | 728 | +2.535 |

| 12 | 神戸 | 721 | -2.961 |

| 13 | 岐阜 | 721 | +8.096 |

| 14 | 熊本 | 720 | +4.651 |

| 15 | 松山 | 720 | -4.382 |

| 16 | 東京都区部 | 719 | +0.559 |

| 17 | 仙台 | 718 | +9.786 |

| 18 | 八王子 | 717 | -4.781 |

| 19 | 名古屋 | 714 | +11.04 |

| 20 | 豊橋 | 712 | |

| 21 | 浜松 | 711 | +9.385 |

| 22 | 徳島 | 708 | +8.092 |

| 23 | 静岡 | 705 | +2.322 |

| 24 | 東大阪 | 701 | -0.567 |

| 25 | 大阪 | 698 | +1.159 |

| 26 | 西宮 | 697 | +9.077 |

| 27 | 佐世保 | 697 | +10.99 |

| 28 | 伊丹 | 696 | +47.77 |

| 29 | 富士 | 695 | -2.525 |

| 30 | 大津 | 694 | +6.769 |

| 31 | 高松 | 692 | +4.374 |

| 32 | さいたま | 692 | -2.122 |

| 33 | 福井 | 691 | +3.288 |

| 34 | 京都 | 690 | +2.985 |

| 35 | 相模原 | 689 | -7.143 |

| 36 | 福岡 | 683 | -1.014 |

| 37 | 札幌 | 683 | -1.585 |

| 38 | 浦安 | 681 | +1.794 |

| 39 | 広島 | 680 | +14.48 |

| 40 | 千葉 | 677 | -1.742 |

| 41 | 宮崎 | 673 | +16.03 |

| 42 | 姫路 | 673 | +17.04 |

| 43 | 青森 | 672 | +2.283 |

| 44 | 宇部 | 664 | +1.374 |

| 45 | 小山 | 663 | +3.432 |

| 46 | 横浜 | 662 | +0.151 |

| 47 | 川崎 | 656 | -4.512 |

| 48 | 松阪 | 655 | +1.393 |

| 49 | 宇都宮 | 651 | -2.836 |

| 50 | 熊谷 | 646 | |

| 51 | 川口 | 646 | |

| 52 | 前橋 | 646 | +1.413 |

| 53 | 八戸 | 646 | +1.254 |

| 54 | 山形 | 642 | +2.556 |

| 55 | 府中 | 641 | +7.012 |

| 56 | 郡山 | 637 | +3.915 |

| 57 | 福島 | 627 | -2.184 |

| 58 | 岡山 | 623 | +1.301 |

| 59 | 所沢 | 620 | -6.627 |

| 60 | 鹿児島 | 615 | -1.914 |

| 61 | 鳥取 | 614 | -13.52 |

| 62 | 今治 | 611 | -4.829 |

| 63 | 立川 | 608 | -9.926 |

| 64 | 盛岡 | 604 | +5.594 |

| 65 | 柏 | 602 | |

| 66 | 甲府 | 599 | -3.543 |

| 67 | 日立 | 595 | -3.877 |

| 68 | 藤沢 | 589 | |

| 69 | 松本 | 583 | +1.391 |

| 70 | 長野 | 574 | -7.27 |

| 71 | 長崎 | 573 | -7.282 |

| 72 | 金沢 | 573 | -8.32 |

| 73 | 奈良 | 571 | -6.699 |

| 74 | 福山 | 563 | -1.745 |

| 75 | 水戸 | 561 | +8.511 |

| 76 | 松江 | 548 | +0.366 |

| 77 | 秋田 | 505 | +7.676 |

| 78 | 和歌山 | 411 | +9.893 |

| 79 | 那覇 | 177 | -14.9 |

| 80 | 佐賀 | 127 | +7.627 |

| 81 | 高知 | 118 | +7.273 |

詳細なデータとグラフ

タイの小売価格の相場と推移

2025年5月時点での鯛(たい)100gあたりの全国平均価格は642.6円で、魚類の中でも比較的高価な部類に入ります。なかでも函館(788円)、山口(776円)、大津(755円)などは全国平均を大きく上回る価格帯に位置しています。これらの地域では、高品質な天然鯛やブランド養殖鯛への需要が強く、価格にも反映されています。

都市別の価格傾向とその要因

函館(788円)・山口(776円)

函館は北海道の中でも漁業が盛んな地域ですが、鯛は温暖な海域を好む魚であるため、本土からの輸送に依存します。そのため、流通コストや品質維持費用が高騰しやすく、価格が上昇します。山口は瀬戸内海・日本海両方に面し、地元漁港からの供給もありますが、前年から微減(-0.513%)しており、価格は高止まりです。

大津(755円)・津(754円)

滋賀や3重といった内陸または内海に近い地域では、流通経路の効率性や、近隣の高級和食文化による需要が高いことから価格が上がる傾向があります。とくに大津は前年同月比で+17.6%と大幅な上昇を記録しており、特需や流通費の影響が推測されます。

長岡(747円)・堺(745円)・旭川(744円)

新潟の長岡や大阪の堺などでは、魚を中心とした食文化が根強いことに加え、スーパーや百貨店での「地魚」志向の影響もあり、仕入れ価格の高い天然物やブランド鯛が好まれる傾向があります。

価格推移とその背景

たいの価格は、2000年以降は比較的安定していましたが、近年は以下の要因で上昇傾向にあります。

-

漁獲量の減少:天然鯛は乱獲や海水温変動の影響で供給が不安定に。

-

飼料価格の上昇:養殖鯛の生産コスト上昇(特に配合飼料、輸送費の高騰)。

-

円安と輸入鯛の価格上昇:1部の地域では輸入鯛を補完的に使用しており、為替影響を受けやすい。

-

高級志向の消費者ニーズ:特に都市部や観光地では、質を重視する消費者が増え、高価格帯の商品が主流。

たいの生産と供給の特徴

たいは、天然漁獲と養殖生産の2本柱で供給されています。

-

天然たい:日本各地の沿岸で漁獲されますが、春の「桜鯛」など季節性が強く、品質の良い天然物は価格が非常に高い。

-

養殖たい:愛媛県、鹿児島県、熊本県など西日本を中心に盛ん。技術革新が進み、安定供給が可能となっていますが、ブランド鯛などは依然として高価格帯。

-

流通と加工:鮮度の保持と流通網の整備が都市別の価格差を生む要因となっており、遠方や内陸都市では価格が上がりやすい。

今後の見通しと課題

たいの価格は今後も高水準を維持する可能性がありますが、以下のような課題と対策が考えられます。

-

養殖技術のさらなる効率化:コスト削減と品質安定化が鍵

-

輸送網の改善と冷凍・チルド技術の進化:地方都市への安定供給に貢献

-

地域ブランド戦略:都市部の高級志向市場向けの産地直送型販売が拡大

高価格帯を維持する地域と、コスト抑制を重視する地域で、価格分布が今後さらに2極化する可能性があります。

コメント