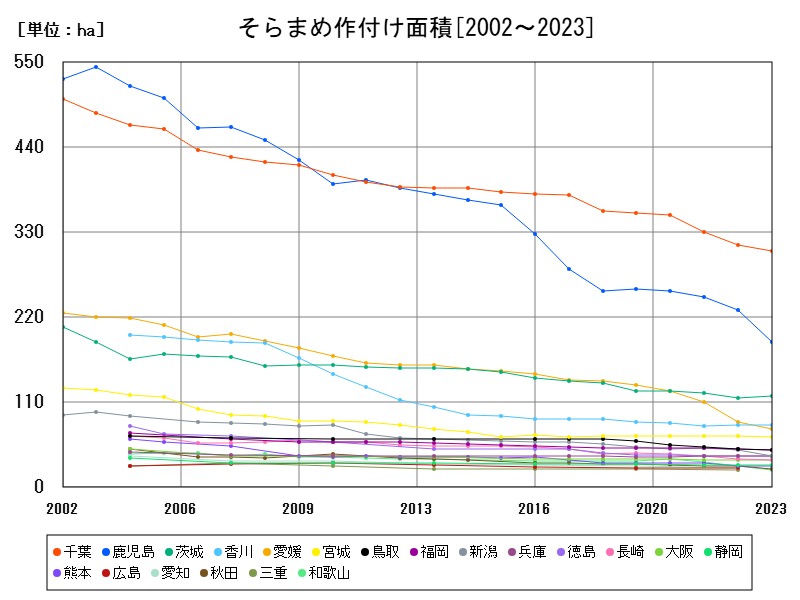

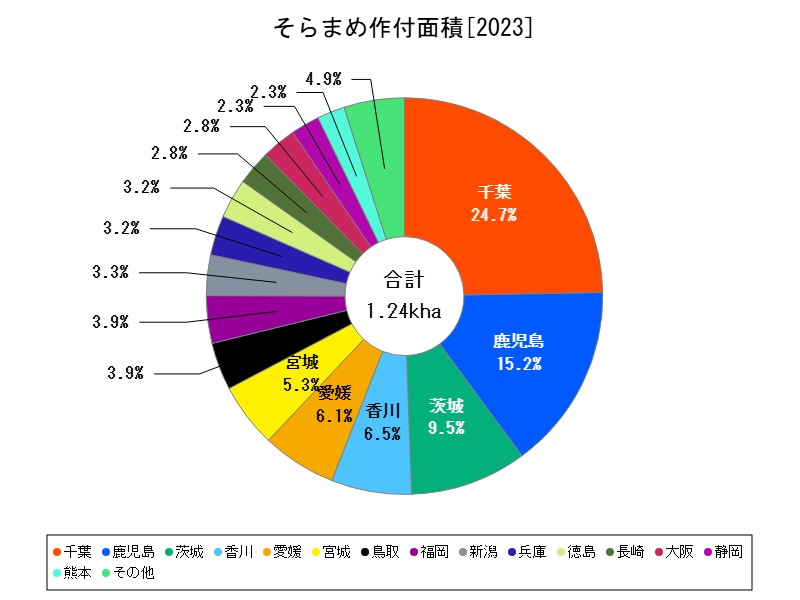

2023年の全国そらまめ作付け面積は1.48千haで前年比-6.329%。千葉や鹿児島が主要産地だが、多くの地域で高齢化や労力負担により減少傾向。都市近郊や温暖地では早出し出荷やブランド化が鍵となり、今後は省力化と販路確保が求められる。

そらまめの栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 1.48 | 100 | -6.329 | |

| 1 | 千葉 | 0.306 | 20.68 | -2.236 |

| 2 | 鹿児島 | 0.188 | 12.7 | -17.9 |

| 3 | 茨城 | 0.118 | 7.973 | +2.609 |

| 4 | 香川 | 0.081 | 5.473 | |

| 5 | 愛媛 | 0.075 | 5.068 | -11.76 |

| 6 | 宮城 | 0.065 | 4.392 | -1.515 |

| 7 | 鳥取 | 0.048 | 3.243 | -4 |

| 8 | 福岡 | 0.048 | 3.243 | -2.041 |

| 9 | 新潟 | 0.041 | 2.77 | -14.58 |

| 10 | 徳島 | 0.04 | 2.703 | |

| 11 | 兵庫 | 0.04 | 2.703 | |

| 12 | 長崎 | 0.035 | 2.365 | -5.405 |

| 13 | 大阪 | 0.035 | 2.365 | |

| 14 | 静岡 | 0.029 | 1.959 | |

| 15 | 熊本 | 0.028 | 1.892 | |

| 16 | 秋田 | 0.024 | 1.622 | -11.11 |

| 17 | 和歌山 | 0.022 | 1.486 | -18.52 |

| 18 | 青森 | 0.015 | 1.014 | -11.76 |

詳細なデータとグラフ

そらまめの現状と今後

2023年の全国そらまめ作付け面積は1.48千haで、前年から-6.329%の減少となっています。この大幅な減少傾向は、主に以下の要因が複合しています:

-

高齢化による離農の加速

-

春収穫で市場の端境期を狙えるが、労力がかかる

-

病害(特にそらまめ黒斑病など)への対応が難しい

-

生産コストに見合わない収益性

1方、そらまめは春の季節感を彩る人気の野菜でもあり、1定の需要は安定しています。そのため、特定地域でのブランド化や6次産業化などによる再活性化の余地もあります。

千葉県:最大産地としての地位を維持

千葉県(0.306千ha)は、全国最大のそらまめ産地です。温暖な気候と首都圏へのアクセスの良さから、出荷のタイミング・物流面で大きな優位性を持ちます。2023年の前年比は-2.236%と小幅な減少で、他県に比べて安定した生産体制を保っていると見られます。

特に露地栽培の比率が高く、4~5月に旬を迎えるため、直売所や観光農園との連携にも適しています。今後は省力化技術やスマート農業の導入により、作付けの維持が可能と考えられます。

鹿児島県:冬~早春出荷を担う南の1大産地

鹿児島県(0.188千ha)は温暖な気候を活かし、冬から早春にかけての早出し出荷が特徴です。市場の端境期に供給できるため、単価が高くなる傾向があります。

しかし、2023年は前年比-17.9%と大幅な減少となっており、燃料費や資材費の高騰、天候不順、栽培労力の問題などが複合的に影響したと推測されます。今後も小規模生産者の離農が続く懸念があります。

茨城県:関東の補完的産地として健闘

茨城県(0.118千ha)は、関東近郊の消費地に近く、千葉と並んで出荷の利便性が高い地域です。前年比+2.609%と増加傾向にある数少ない都道府県であり、後継者や新規就農者の3入があったと考えられます。

水はけの良い土壌と適度な寒暖差を活かして、良質なそらまめが生産されています。規模は大きくないものの、地元需要と物流利点を活かせば将来性はあります。

香川県:中4国エリアの代表的産地

香川県(0.081千ha)は瀬戸内気候による温暖少雨の環境で、春どりそらまめの生産に適した地域です。詳細な前年比データは不明ですが、規模の小ささから見ると、高齢化や集落営農の限界が徐々に見えてきていると推測されます。

農地の効率的な利用やブランド化によって、小規模ながら持続的な経営が可能な作物でもあるため、地域特産としての育成が求められます。

愛媛県:気候を活かした春出荷産地

愛媛県(0.075千ha)は香川と同様に瀬戸内の温暖な環境で、春先のそらまめ出荷が行われています。前年比-11.76%とやや大きな減少となっており、産地としての継続には課題が残ります。

山間地での作業負担や担い手不足が大きな要因であり、機械化や集落営農で生産維持を目指す必要があります。

宮城県:冷涼な気候を活かす東北の産地

宮城県(0.065千ha)は東北地域において珍しいそらまめ産地です。冷涼な気候の中でも春~初夏の出荷に対応できるため、他地域との差別化が可能です。前年比-1.515%と比較的小幅な減少にとどまっています。

夏場の気温上昇による病害の抑制や、高品質品種の導入によって、今後も地域ブランド化の展望があります。

鳥取県:小規模ながらも存在感ある地域産地

鳥取県(0.048千ha)は、小規模ながら地域需要に応える生産が行われており、前年比-4.0%と中程度の減少にとどまっています。直売所や地元消費への供給が中心であり、輸送距離を抑える利点があります。

小規模経営体でも収益を確保できるモデルの構築が求められます。

福岡県:都市近郊での安定供給

福岡県(0.048千ha)は、9州の大都市圏に近いことで販路が安定しており、都市型農業としてのそらまめ生産が根付いています。前年比-2.041%と減少傾向ではあるものの、収益性の高い少量多品目の1環としての栽培は継続されると予測されます。

新潟県:高冷地での春出荷を支える

新潟県(0.041千ha)は、高冷地でのそらまめ栽培に取り組んでいますが、前年比-14.58%とかなり大きな減少を見せています。冬の厳しさと栽培時期の短さがネックとなるほか、担い手不足も深刻です。

今後は学校給食や地域限定流通など、地元消費との結びつき強化が重要です。

徳島県:温暖な環境での局地的栽培

徳島県(0.04千ha)は比較的温暖な平地でのそらまめ栽培が行われており、地域内流通や産直型の販売が主流と考えられます。詳細な前年比データは不明ですが、持続的な栽培を行うためには効率化と付加価値の向上が求められます。

今後の展望と課題

全国的にそらまめの作付け面積は減少傾向にあり、高齢化・労力過多・価格不安定が大きな課題です。しかし、そらまめは春野菜の象徴的存在であり、直売所や贈答用として1定の需要が根強く存在します。

今後の発展には以下がカギとなります:

-

省力化栽培技術(誘引不要な立性品種など)の導入

-

小規模農家向けの安定販路(地産地消・契約栽培)確保

-

6次産業化や観光農業との連携

-

若手農業者への支援とブランド形成

特に都市近郊や温暖地域では、気候を活かした早出し・ブランド化による収益確保が可能です。

コメント