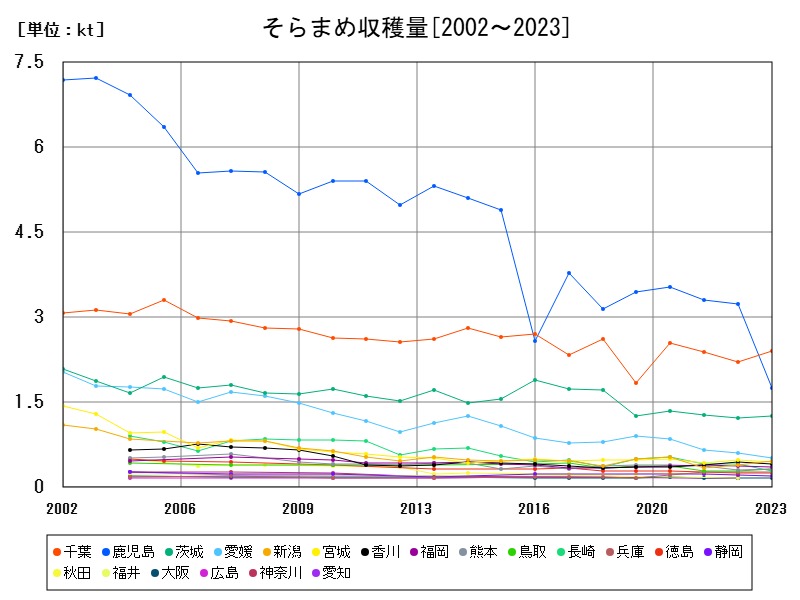

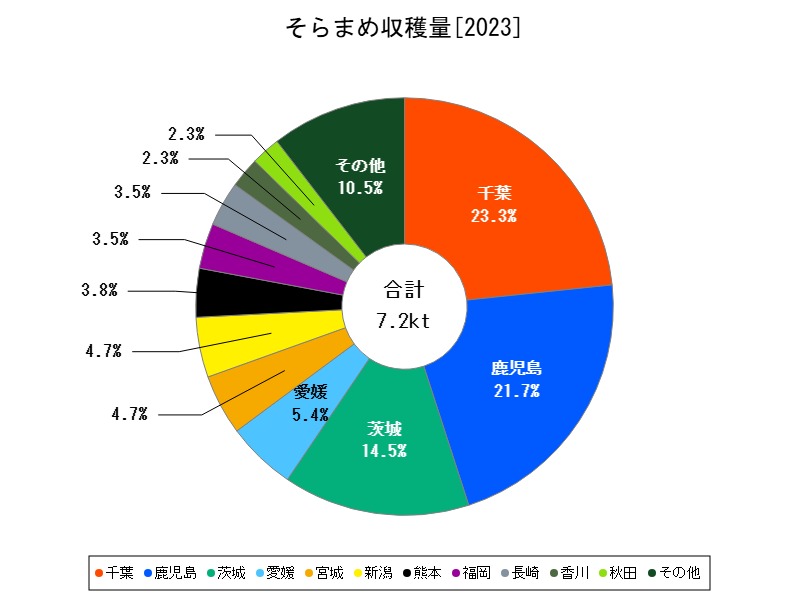

2023年のそらまめ収穫量は全国で11.4千t、前年比-13.64%と大幅減。主産地の鹿児島が-45.82%と急落する中、千葉・茨城・新潟・熊本などは増加。気候変動による高温障害や病害の影響が露地中心の地域に直撃。一方で、施設栽培や寒冷地での作型が安定を見せる。今後は耐暑性品種の導入、省力技術の活用、地域分散による安定供給体制の構築が求められる。

そらまめの収穫量ランキング

| 都道府県 | 最新値[kt] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 11.4 | 100 | -13.64 | |

| 1 | 千葉 | 2.41 | 21.14 | +9.05 |

| 2 | 鹿児島 | 1.75 | 15.35 | -45.82 |

| 3 | 茨城 | 1.25 | 10.96 | +1.626 |

| 4 | 愛媛 | 0.523 | 4.588 | -13.84 |

| 5 | 新潟 | 0.459 | 4.026 | +15.04 |

| 6 | 宮城 | 0.447 | 3.921 | -6.092 |

| 7 | 香川 | 0.418 | 3.667 | -6.278 |

| 8 | 福岡 | 0.356 | 3.123 | -3.784 |

| 9 | 熊本 | 0.328 | 2.877 | +4.459 |

| 10 | 鳥取 | 0.32 | 2.807 | +9.589 |

| 11 | 長崎 | 0.295 | 2.588 | -26.8 |

| 12 | 兵庫 | 0.266 | 2.333 | -3.971 |

| 13 | 徳島 | 0.251 | 2.202 | +2.449 |

| 14 | 静岡 | 0.207 | 1.816 | -2.817 |

| 15 | 秋田 | 0.193 | 1.693 | -13.84 |

| 16 | 大阪 | 0.163 | 1.43 | -2.976 |

| 17 | 和歌山 | 0.158 | 1.386 | -21.39 |

| 18 | 青森 | 0.156 | 1.368 | -4.294 |

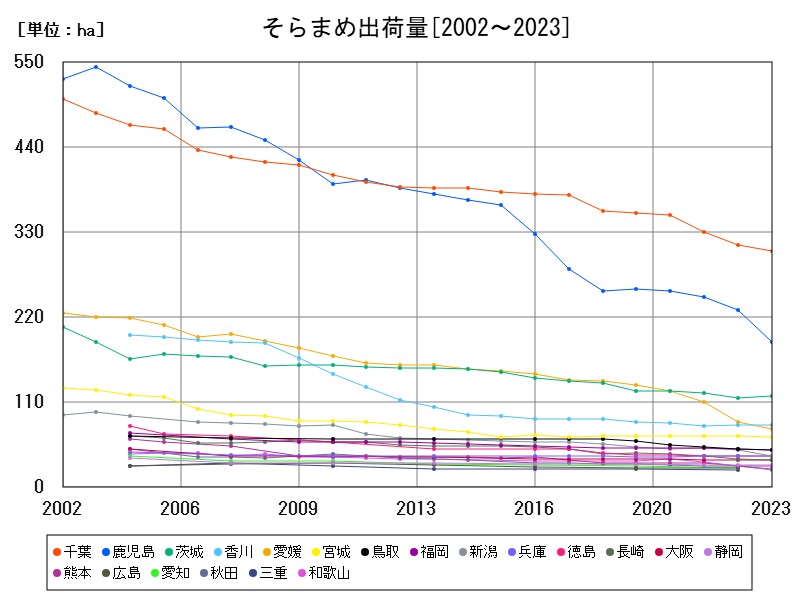

そらまめの出荷量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 0.797 | 100 | -15.84 | |

| 1 | 千葉 | 0.168 | 21.08 | +9.091 |

| 2 | 鹿児島 | 0.156 | 19.57 | -46.21 |

| 3 | 茨城 | 0.104 | 13.05 | +1.961 |

| 4 | 愛媛 | 0.0387 | 4.856 | -16.77 |

| 5 | 宮城 | 0.0337 | 4.228 | -6.128 |

| 6 | 新潟 | 0.0335 | 4.203 | +20.07 |

| 7 | 熊本 | 0.0271 | 3.4 | +4.231 |

| 8 | 福岡 | 0.0253 | 3.174 | -3.802 |

| 9 | 長崎 | 0.0249 | 3.124 | -25.23 |

| 10 | 香川 | 0.0169 | 2.12 | -6.111 |

| 11 | 秋田 | 0.0163 | 2.045 | -14.21 |

| 12 | 青森 | 0.0142 | 1.782 | -2.74 |

| 13 | 大阪 | 0.0132 | 1.656 | +21.1 |

| 14 | 和歌山 | 0.012 | 1.506 | -21.57 |

| 15 | 徳島 | 0.0115 | 1.443 | +2.679 |

| 16 | 静岡 | 0.0104 | 1.305 | -2.804 |

| 17 | 兵庫 | 0.0075 | 0.941 | -3.846 |

| 18 | 鳥取 | 0.0065 | 0.816 | +12.07 |

詳細なデータとグラフ

そらまめの現状と今後

そらまめ(空豆)は、春から初夏にかけて収穫されるマメ科の野菜で、日本では主に露地栽培で生産されています。冷涼な気候を好み、冬越しを前提とした栽培体系が多く、収穫時期は4~6月に集中します。栄養価が高く、初物としての需要も高いため、市場価値も比較的安定していますが、高温・多湿に弱いため気候条件に大きく左右されやすい作物でもあります。

2023年全国の収穫量動向と減少の要因

2023年の全国収穫量は11.4千t(前年比 -13.64%)、出荷量は7,970t(-15.84%)と、大幅な減少傾向が顕著です。これは以下のような複合要因によると考えられます:

-

気温上昇による高温障害(莢の肥大不足・病害発生)

-

冬場の寒暖差による生育不良

-

収穫期の降雨や強風による倒伏被害

-

高齢化による作付面積の縮小

-

燃料・資材高騰による施設維持コスト増

こうした要因は、露地栽培が中心のそらまめに特に大きな影響を与えました。

千葉県―最大産地としての復調傾向

収穫量:2.41千t(+9.05%)/出荷量:1,680t(+9.09%)

千葉県は関東平野の温暖な気候を活かし、早春からの出荷が可能な大産地です。施設導入や栽培管理技術が進んでおり、病害虫対策や水管理による安定栽培が成果を上げたとみられます。輸送インフラの強さもあり、首都圏市場への迅速な供給力が優位性を維持する要因となっています。

鹿児島県―温暖地産地の急落

収穫量:1.75千t(-45.82%)/出荷量:1,560t(-46.21%)

鹿児島県は例年、冬場の温暖な気候を活かして全国に先駆けて出荷する“先取り産地”です。しかし、2023年は春先の高温・乾燥、病害虫被害、栽培面積の縮小が重なり、生産量が半減しました。特に露地栽培では莢の肥大不足やうどんこ病の被害が深刻だった可能性が高く、気候リスクへの脆弱性が浮き彫りになりました。

茨城県―安定した微増とその背景

収穫量:1.25千t(+1.63%)/出荷量:1,040t(+1.96%)

茨城県は関東地方の中で栽培面積・生産量ともに上位に位置しており、水はけの良い土壌や温暖な気候、施設導入により安定した生産を継続しています。農業法人などによる組織的栽培や、新規就農者の3入が1部で進んでおり、今後の成長も期待されるエリアです。

新潟・宮城など東北・北陸圏の動向

新潟県

収穫量:459t(+15.04%)/出荷量:335t(+20.07%)比較的冷涼な気候がそらまめに適しており、春~初夏にかけての収穫に安定感があります。品種選定や病害対策が功を奏し、2023年は大幅増加を記録。

宮城県

収穫量:447t(-6.09%)/出荷量:337t(-6.13%)天候不順の影響が生育初期に響いたとみられ、前年からは若干の減少。ただし、生産技術の蓄積は十分であり、持ち直しの余地は大きいと考えられます。

4国・9州地域の傾向と対応

愛媛県

収穫量:523t(-13.84%)/出荷量:387t(-16.77%)温暖な気候の利点を活かす1方、2023年は高温と少雨が莢の発育に悪影響を及ぼしたと推察されます。省力化や新技術導入が今後のカギです。

香川県

収穫量:418t(-6.28%)/出荷量:169t(-6.11%)小規模分散型の生産が多く、個別農家の気象耐性によるばらつきがあると見られます。

熊本県・福岡県

それぞれ熊本:328t(+4.46%)、福岡:356t(-3.78%)で、9州内ではやや明暗が分かれました。施設化率の違いや病害発生の差が背景にあると考えられます。

その他地域の特徴と課題

鳥取県

収穫量:320t(+9.59%)山陰地域の冷涼な気候と春作中心の作型で、増加傾向に転じました。水田転作や担い手支援などの政策が1定の効果を上げている可能性があります。

長崎県

出荷量:249t(-25.23%)高温による生育不良が顕著だった年となり、生産量は急減。露地中心の栽培に対する環境ストレスへの対応が今後の課題です。

今後の展望と政策提言

気候変動への適応

高温耐性・病害抵抗性を持つ新品種の開発・導入が急務。また、気象リスクに応じた作型変更(例えば高冷地への分散栽培)も有効です。

施設化とICT活用

露地栽培から簡易ハウス・自動換気・潅水制御システムなどへの移行が品質と安定収量の鍵となります。

担い手支援と省力技術導入

労働集約的なそらまめ栽培では、高齢農家の担い手対策と収穫・選別の省力化機械の導入支援が不可欠です。

需要の掘り起こしと販路拡大

地域ブランド化や輸出向けの開発も視野に入れた多角的販売戦略が求められます。

おわりに

そらまめは春を告げる日本の伝統野菜の1つでありながら、2023年は全国的に不作傾向となりました。特に鹿児島など南部の主産地での減少が全体に大きな影響を及ぼしました。1方で、千葉や新潟など1部地域では増加傾向も見られ、施設化や技術対応による成果が出つつあります。今後は、気候変動リスクに備えた地域ごとの役割分担と、持続可能な生産体制の再構築がますます重要となるでしょう。

コメント