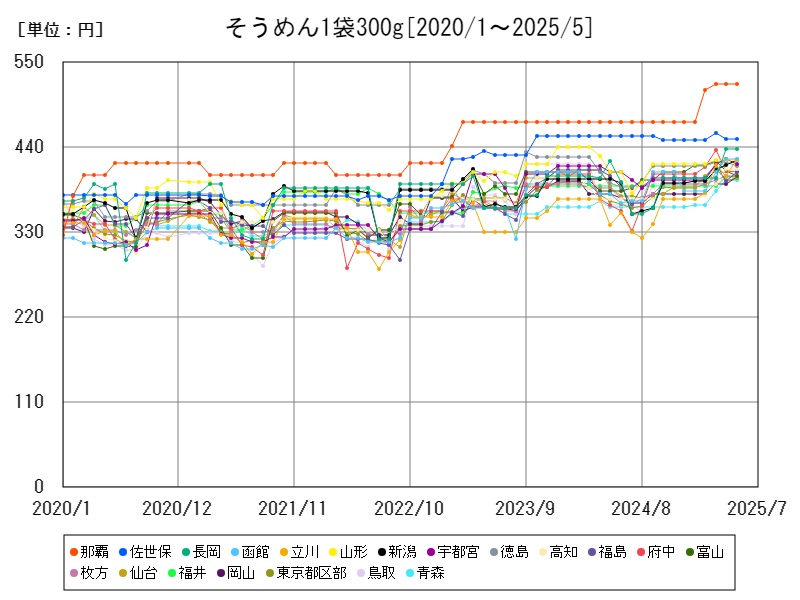

2025年5月時点のそうめん1袋300gの全国平均価格は386.1円で、特に那覇や立川で高価格かつ前年比の価格上昇率が高い。価格高騰の背景には原材料費や物流費、人件費の上昇があり、地域差は輸送コストや消費者嗜好の違いが影響。今後はコスト管理とブランド戦略の強化が価格安定の鍵となる。

都市別のそうめん1袋300gの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 383 | +4.708 | |

| 1 | 那覇 | 522 | +10.36 |

| 2 | 佐世保 | 451 | -0.661 |

| 3 | 山形 | 424 | +3.922 |

| 4 | 徳島 | 416 | +6.941 |

| 5 | 高知 | 412 | +10.46 |

| 6 | 函館 | 410 | +11.41 |

| 7 | 福島 | 408 | +4.884 |

| 8 | 府中 | 408 | +14.29 |

| 9 | 岡山 | 404 | +8.021 |

| 10 | 枚方 | 403 | +7.754 |

| 11 | 富山 | 403 | +4.948 |

| 12 | 福井 | 401 | +2.821 |

| 13 | 仙台 | 401 | +6.366 |

| 14 | 青森 | 398 | +9.642 |

| 15 | 長崎 | 398 | +2.051 |

| 16 | 西宮 | 398 | +1.531 |

| 17 | 名古屋 | 396 | +5.319 |

| 18 | 宇都宮 | 395 | -3.186 |

| 19 | 大阪 | 394 | -1.746 |

| 20 | 静岡 | 392 | +7.989 |

| 21 | 岐阜 | 392 | +0.513 |

| 22 | 松江 | 390 | +4.278 |

| 23 | 熊谷 | 389 | +10.51 |

| 24 | 松山 | 389 | +8.056 |

| 25 | 東大阪 | 389 | +5.135 |

| 26 | 札幌 | 389 | +8.659 |

| 27 | 横浜 | 388 | +5.435 |

| 28 | 新潟 | 388 | -1.523 |

| 29 | 伊丹 | 388 | +7.778 |

| 30 | 鹿児島 | 387 | +3.2 |

| 31 | 宮崎 | 387 | +8.101 |

| 32 | 八戸 | 387 | +5.738 |

| 33 | 東京都区部 | 386 | +5.177 |

| 34 | 立川 | 385 | +8.451 |

| 35 | 松阪 | 385 | +4.62 |

| 36 | 長岡 | 384 | -2.785 |

| 37 | 郡山 | 384 | +2.4 |

| 38 | 藤沢 | 384 | |

| 39 | 水戸 | 384 | |

| 40 | 和歌山 | 384 | -1.538 |

| 41 | 盛岡 | 382 | +7.606 |

| 42 | 小山 | 381 | +0.794 |

| 43 | さいたま | 381 | +8.857 |

| 44 | 旭川 | 380 | +6.145 |

| 45 | 今治 | 379 | -0.785 |

| 46 | 宇部 | 378 | +10.85 |

| 47 | 神戸 | 377 | +1.344 |

| 48 | 浜松 | 377 | +6.497 |

| 49 | 浦安 | 376 | +10.26 |

| 50 | 所沢 | 376 | +11.9 |

| 51 | 鳥取 | 375 | +2.74 |

| 52 | 高松 | 375 | +5.932 |

| 53 | 京都 | 375 | |

| 54 | 福山 | 374 | +2.186 |

| 55 | 堺 | 374 | -2.604 |

| 56 | 相模原 | 373 | +5.367 |

| 57 | 熊本 | 373 | +1.635 |

| 58 | 川崎 | 373 | +6.571 |

| 59 | 広島 | 371 | +6 |

| 60 | 大津 | 371 | +2.204 |

| 61 | 山口 | 370 | +2.778 |

| 62 | 八王子 | 370 | +6.628 |

| 63 | 金沢 | 368 | +0.822 |

| 64 | 秋田 | 368 | +3.081 |

| 65 | 富士 | 368 | +4.843 |

| 66 | 甲府 | 366 | +3.099 |

| 67 | 大分 | 363 | +4.913 |

| 68 | 千葉 | 363 | +5.831 |

| 69 | 豊橋 | 360 | |

| 70 | 奈良 | 360 | +6.509 |

| 71 | 福岡 | 357 | +5.621 |

| 72 | 津 | 357 | +4.082 |

| 73 | 松本 | 357 | +8.841 |

| 74 | 日立 | 357 | -0.833 |

| 75 | 柏 | 356 | |

| 76 | 長野 | 352 | +7.317 |

| 77 | 川口 | 351 | +1.153 |

| 78 | 姫路 | 351 | +4.776 |

| 79 | 前橋 | 351 | +2.933 |

| 80 | 北九州 | 344 | +9.554 |

| 81 | 佐賀 | 344 | +7.837 |

詳細なデータとグラフ

そうめんの小売価格の相場と推移

2025年5月時点におけるそうめん1袋300gの全国平均小売価格は386.1円です。2020年からの約5年間で価格は緩やかに上昇しており、前年同月比では平均で4.63%の増加が見られます。これは原材料費や製造コスト、物流費の上昇が影響しています。

都市別価格ランキングと地域特性

そうめん1袋300gの高価格都市トップ10は以下の通りです。

| 順位 | 都市名 | 価格(円) | 前年同月比増減率 |

|---|---|---|---|

| 1 | 那覇 | 522 | +10.36% |

| 2 | 佐世保 | 451 | -0.66% |

| 3 | 長岡 | 438 | +3.79% |

| 4 | 立川 | 425 | +25.37% |

| 5 | 函館 | 425 | +12.14% |

| 6 | 新潟 | 424 | +6.27% |

| 7 | 山形 | 424 | +3.92% |

| 8 | 宇都宮 | 419 | +2.70% |

| 9 | 徳島 | 416 | +5.58% |

| 10 | 高知 | 412 | +10.46% |

地域別の特徴

-

沖縄の那覇は最も高価格で、前年からの上昇率も高い。輸送コストが影響していると考えられる。

-

関東の立川は前年比で25%以上の大幅上昇を記録し、需要増や流通コスト上昇の影響がうかがえる。

-

北海道や東北の函館、新潟、山形も比較的高価格かつ増加傾向。

-

9州の佐世保のみ前年比でわずかに価格が減少している点が特徴的。

価格高騰の主な原因

-

原材料費の上昇小麦粉価格の高騰や包装資材費の増加が原価に影響。

-

物流費の高騰特に離島や地方都市では輸送費が価格を押し上げる要因。

-

人件費の増加製造・流通に関わる人件費の上昇も価格に反映。

-

供給チェーンの混乱新型コロナ禍以降の影響も含め、部材不足や配送遅延がコスト増をもたらしている。

-

需要の季節変動夏場の需要増加が価格変動に影響し、特に暑い地域では価格が高くなる傾向。

そうめんの生産・流通の特徴

-

生産地域そうめんは主に奈良県、3重県、兵庫県など関西を中心に生産されるが、全国に流通し地方で消費されるため、輸送距離が価格差を生む。

-

製造工程伝統的な手延べ製法から機械製麺まで幅広く、生産コストに差がある。

-

保存性と流通形態乾麺であるため比較的保存性が高く、流通は容易だが、包装やブランド付加価値で価格に差が出る。

-

消費者の嗜好地域によって消費スタイルや好みが異なり、高級ブランドや地元産への支持が価格に影響。

今後の展望と課題

-

コスト管理の強化原材料・物流コストの上昇に対応し、効率化とコスト削減が求められる。

-

ブランド戦略の展開地元の伝統的な製法や地域ブランドを活用し、高付加価値商品展開が期待される。

-

需要変化への対応健康志向の高まりや時短調理ニーズに対応した商品開発が鍵。

-

輸送インフラの改善離島や地方都市への流通効率改善により価格の地域格差縮小を図ることが望ましい。

コメント