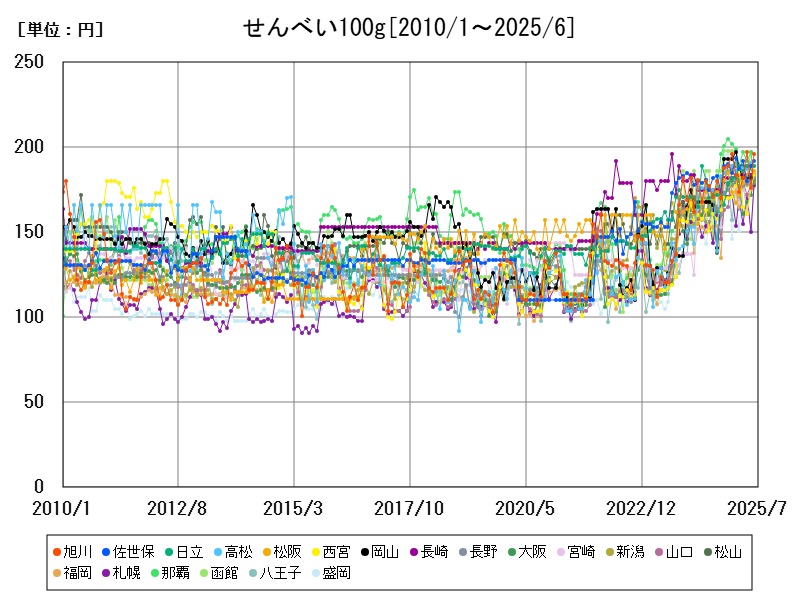

2025年5月時点でのせんべい100gの全国平均価格は162.9円で、那覇・函館は197円と高水準。前年同月比では福岡市の+22.67%が突出しており、全国的に価格上昇傾向が続いています。物流・原材料・エネルギーコストの上昇が主因であり、今後もしばらく高値が続く可能性があります。

都市別のせんべい100gの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 161.5 | +8.754 | |

| 1 | 旭川 | 196 | +10.73 |

| 2 | 佐世保 | 192 | +9.714 |

| 3 | 高松 | 189 | +8 |

| 4 | 日立 | 189 | +11.18 |

| 5 | 松阪 | 186 | +5.682 |

| 6 | 長崎 | 184 | +5.143 |

| 7 | 西宮 | 184 | +21.85 |

| 8 | 岡山 | 184 | +9.524 |

| 9 | 長野 | 182 | +16.67 |

| 10 | 宮崎 | 181 | +5.233 |

| 11 | 大阪 | 181 | +13.13 |

| 12 | 新潟 | 180 | +11.11 |

| 13 | 福岡 | 179 | +16.23 |

| 14 | 松山 | 179 | +10.49 |

| 15 | 山口 | 179 | +6.548 |

| 16 | 那覇 | 178 | +7.229 |

| 17 | 札幌 | 178 | +14.1 |

| 18 | 函館 | 177 | -4.839 |

| 19 | 八王子 | 177 | +5.357 |

| 20 | 金沢 | 176 | +15.03 |

| 21 | 盛岡 | 176 | +15.03 |

| 22 | 広島 | 176 | +3.529 |

| 23 | 富士 | 175 | +18.24 |

| 24 | 京都 | 174 | +9.434 |

| 25 | 福井 | 173 | +24.46 |

| 26 | 徳島 | 173 | +4.848 |

| 27 | 川崎 | 171 | +25.74 |

| 28 | 大分 | 171 | +33.59 |

| 29 | 前橋 | 171 | +7.547 |

| 30 | 伊丹 | 171 | +11.04 |

| 31 | 熊谷 | 170 | +17.24 |

| 32 | 堺 | 170 | +8.974 |

| 33 | 松本 | 169 | +7.643 |

| 34 | 福島 | 168 | +9.804 |

| 35 | 岐阜 | 168 | +19.15 |

| 36 | 熊本 | 167 | +20.14 |

| 37 | 所沢 | 167 | +16.78 |

| 38 | 富山 | 167 | -6.704 |

| 39 | 長岡 | 166 | +45.61 |

| 40 | 山形 | 166 | +4.403 |

| 41 | 北九州 | 166 | +3.75 |

| 42 | 東京都区部 | 165 | +6.452 |

| 43 | 相模原 | 164 | +5.128 |

| 44 | 津 | 164 | +5.806 |

| 45 | 奈良 | 164 | +10.81 |

| 46 | 鹿児島 | 162 | +10.96 |

| 47 | 水戸 | 162 | -6.358 |

| 48 | 青森 | 161 | +6.623 |

| 49 | 川口 | 160 | +9.589 |

| 50 | 郡山 | 159 | +5.298 |

| 51 | 名古屋 | 159 | +11.19 |

| 52 | 千葉 | 159 | +13.57 |

| 53 | 今治 | 158 | +7.483 |

| 54 | 小山 | 156 | +19.08 |

| 55 | 東大阪 | 155 | +1.307 |

| 56 | 藤沢 | 154 | |

| 57 | 甲府 | 153 | +15.04 |

| 58 | 浜松 | 153 | +6.25 |

| 59 | 枚方 | 153 | +21.43 |

| 60 | 福山 | 152 | |

| 61 | 松江 | 152 | +4.828 |

| 62 | 立川 | 151 | -1.307 |

| 63 | 仙台 | 151 | +20.8 |

| 64 | 八戸 | 150 | +7.143 |

| 65 | 横浜 | 148 | +7.246 |

| 66 | 静岡 | 145 | +5.072 |

| 67 | 宇都宮 | 142 | -3.401 |

| 68 | 豊橋 | 141 | |

| 69 | さいたま | 141 | -4.73 |

| 70 | 高知 | 138 | +16.95 |

| 71 | 秋田 | 138 | +8.661 |

| 72 | 神戸 | 134 | +3.876 |

| 73 | 姫路 | 134 | +9.836 |

| 74 | 宇部 | 130 | +6.557 |

| 75 | 浦安 | 126 | -2.326 |

| 76 | 大津 | 124 | -8.824 |

| 77 | 鳥取 | 123 | +6.034 |

| 78 | 和歌山 | 122 | +5.172 |

| 79 | 佐賀 | 122 | +7.018 |

| 80 | 柏 | 121 | |

| 81 | 府中 | 110 | +3.774 |

詳細なデータとグラフ

せんべいの小売価格の相場と推移

せんべいは、日本の伝統的な米菓として全国的に広く親しまれていますが、価格には地域差があり、経済状況や物流、原材料コスト、消費者の嗜好の違いが反映されています。特に2024年から2025年にかけては、全国的に物価上昇傾向が顕著であり、せんべいもその例外ではありません。

最新データから見る都市別価格の傾向

2025年5月時点での全国平均価格は162.9円/100gですが、最も高いのは那覇市と函館市の197円。以下、高松(191円)、松山・日立・佐世保(189円)、松阪(188円)、富山(187円)、長崎・福岡(184円)と続きます。

特筆すべきは、沖縄県の那覇市と北海道の函館市がともに全国最高値を記録している点です。両市は本州から地理的に離れているため、物流コストが高くなる傾向があり、それが価格に反映されています。

価格推移と上昇率の分析

過去1年間での平均価格上昇率は+9.088%と、全国的に高い伸びを示しています。中でも福岡市は+22.67%と群を抜いており、せんべい価格の上昇が急激です。これは都市圏の人口密度の高さや観光需要の増加、地域での販売競争激化による価格調整などが関係していると考えられます。

他の都市も軒並み上昇傾向にあり、那覇(+15.2%)、松山(+11.18%)、富山(+8.721%)などが続いています。全体的に見ると、地方都市であっても価格上昇率は高水準にあります。

価格上昇の背景要因

以下のような複合的な要因が、せんべい価格の上昇を招いています。

-

原材料価格の上昇 特にもち米や調味料、油などの原料価格が世界的な供給不安や円安の影響で高騰しており、加工食品全体に波及しています。

-

物流コストの上昇 人手不足による物流費の上昇、特に離島や地方への輸送費は特に高く、那覇・函館など遠隔地で顕著です。

-

エネルギーコストの上昇 製造工程で使われるガス・電気などの価格も高騰しており、焼き菓子であるせんべいにとっては大きなコスト要因です。

-

需要の安定とブランド志向 健康志向の高まりや日本文化ブームの影響で、地域限定せんべいや高級ブランド商品への需要が高まっており、価格帯の上昇にもつながっています。

今後の見通しと消費者の動向

せんべいの価格は今後もしばらく高止まりが続く可能性があります。特に高齢者層や外国人観光客の「日本らしい食品」へのニーズは根強く、地域の老舗メーカーが作る高品質なせんべいが人気を集めるでしょう。1方で、価格上昇により家庭での購入頻度が減る懸念もあり、今後は小容量・個包装化などの工夫が進むと予想されます。

コメント