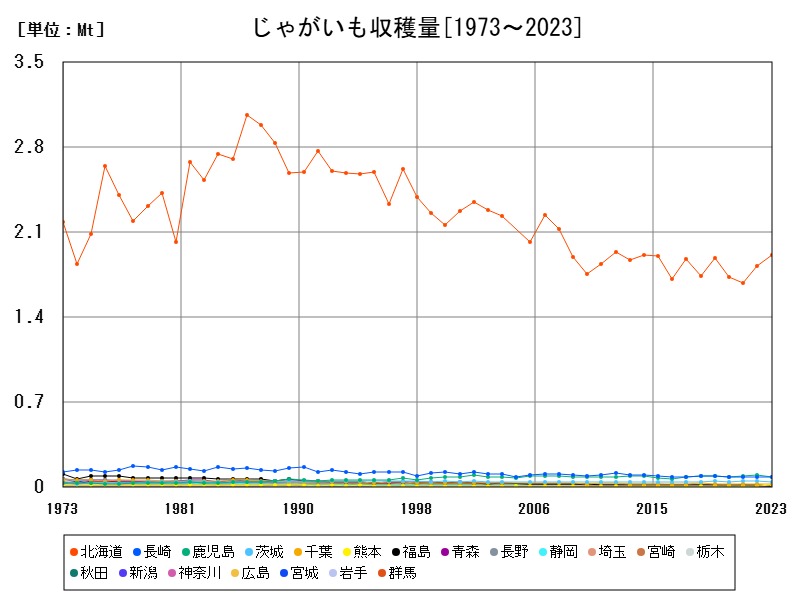

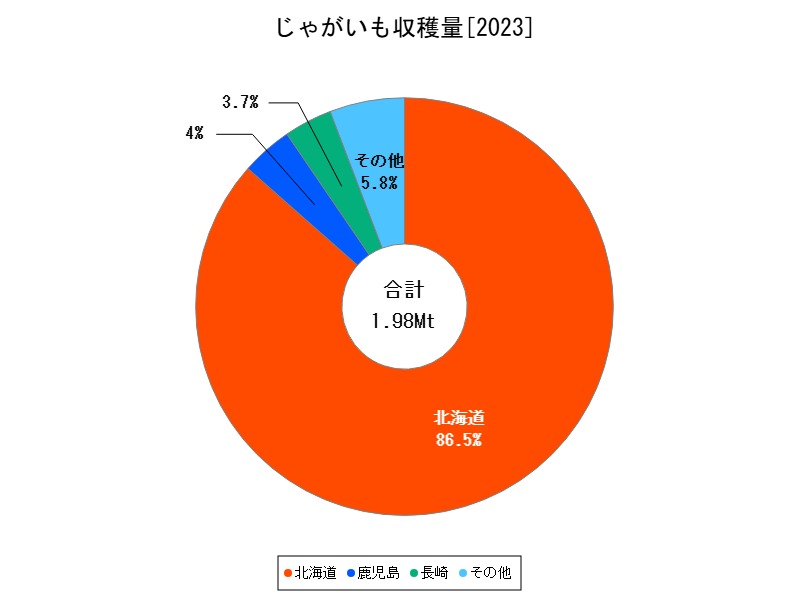

2023年の全国じゃがいも収穫量は236.4万tで前年比+3.5%と増加。北海道が全体の8割を占める一方、九州や関東などでは気象や労働力不足により減少傾向も見られます。特に北海道は+5.3%と回復基調。将来的には、気候変動対応や周年供給の観点から南北各地の分散型体制と、スマート農業の導入が重要です。

じゃがいもの収穫量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 236.4 | 100 | +3.548 | |

| 1 | 北海道 | 191.6 | 81.05 | +5.333 |

| 2 | 長崎 | 8.5 | 3.596 | +1.311 |

| 3 | 鹿児島 | 8.39 | 3.549 | -14.04 |

| 4 | 茨城 | 4.46 | 1.887 | -8.041 |

| 5 | 千葉 | 2.83 | 1.197 | +0.712 |

| 6 | 熊本 | 1.63 | 0.69 | +10.14 |

| 7 | 福島 | 1.44 | 0.609 | -5.882 |

| 8 | 青森 | 1.3 | 0.55 | |

| 9 | 長野 | 1.3 | 0.55 | -14.47 |

| 10 | 静岡 | 1.17 | 0.495 | -15.22 |

| 11 | 宮崎 | 0.962 | 0.407 | -6.602 |

| 12 | 広島 | 0.644 | 0.272 | -6.122 |

| 13 | 宮城 | 0.616 | 0.261 | +30.23 |

| 14 | 佐賀 | 0.336 | 0.142 | +5 |

| 15 | 三重 | 0.201 | 0.085 | -17.62 |

| 16 | 岡山 | 0.191 | 0.0808 | +1.058 |

じゃがいもの出荷量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 202.1 | 100 | +4.553 | |

| 1 | 北海道 | 171.5 | 84.86 | +6.192 |

| 2 | 鹿児島 | 7.87 | 3.894 | -12.75 |

| 3 | 長崎 | 7.39 | 3.657 | +1.094 |

| 4 | 茨城 | 3.81 | 1.885 | -7.971 |

| 5 | 千葉 | 2.35 | 1.163 | +0.858 |

| 6 | 熊本 | 1.28 | 0.633 | +11.3 |

| 7 | 静岡 | 0.989 | 0.489 | -14.74 |

| 8 | 青森 | 0.936 | 0.463 | -0.319 |

| 9 | 宮崎 | 0.902 | 0.446 | -6.528 |

| 10 | 宮城 | 0.262 | 0.13 | +103.1 |

| 11 | 佐賀 | 0.25 | 0.124 | +11.61 |

| 12 | 広島 | 0.229 | 0.113 | -5.372 |

| 13 | 福島 | 0.206 | 0.102 | -1.905 |

| 14 | 三重 | 0.119 | 0.0589 | -19.05 |

| 15 | 長野 | 0.111 | 0.0549 | -16.54 |

| 16 | 岡山 | 0.0448 | 0.0222 | -6.472 |

詳細なデータとグラフ

じゃがいもの現状と今後

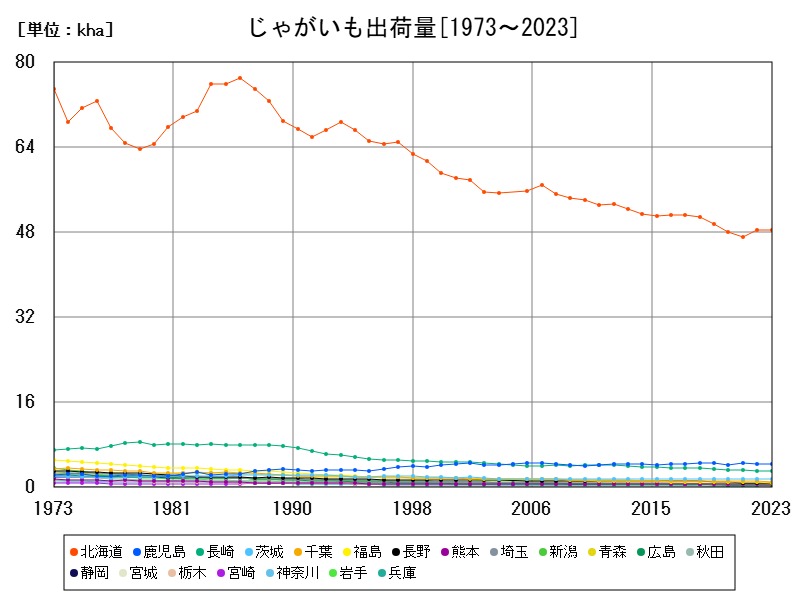

じゃがいもは日本の食卓に欠かせない野菜であり、主食的な側面も併せ持つ作物です。2023年の全国収穫量は236.4万t(+3.548%)、出荷量は202.1万t(+4.553%)と、近年の低迷傾向からやや回復を示しました。中でも北海道が圧倒的なシェアを誇る1方、南北の産地がそれぞれの季節に応じてリレー出荷を担う体制が、日本の安定供給を支えています。

北海道:全国の約8割を占める絶対的生産地

北海道の収穫量は191.6万t(+5.333%)、出荷量も171.5万t(+6.192%)と大幅な増加を記録。冷涼な気候と広大な耕地を活かし、主に夏〜秋収穫で全国流通の中心を担います。近年の気象変動や病害虫の発生が懸念される中、省力化機械や耐病性品種の普及により回復傾向。引き続き日本のじゃがいも生産の中核としての役割を維持するでしょう。

9州南部(鹿児島・長崎):春出荷を支える供給地

鹿児島県は8.39万t(-14.04%)の収穫、7.87万t(-12.75%)の出荷で、いずれも大幅減少。これは春先の天候不順や高温、栽培時期の集中による影響が考えられます。1方で長崎県は8.5万t(+1.311%)、出荷量7.39万t(+1.094%)と微増を維持し、春じゃがいもの安定供給地としての地位を堅持しています。将来的には作付時期の分散やハウス導入による収量安定が課題です。

茨城県:関東の生産拠点も減少続く

茨城は収穫量4.46万t(-8.041%)、出荷量3.81万t(-7.971%)と減少が続いています。関東近郊で流通面では有利な立地ながらも、都市化による農地縮小や担い手不足が深刻化。作業の省力化や集約経営への転換が求められています。

千葉県:安定的な中規模産地

千葉は収穫量2.83万t(+0.712%)、出荷量2.35万t(+0.858%)とわずかに増加。比較的温暖な気候を背景に、早出しじゃがいもや市場ニーズに対応した出荷戦略が奏功しています。今後も都市近郊の強みを活かした多様な販売ルートの開拓が重要です。

熊本県:大幅な増加で注目の伸びしろ

熊本県は収穫量1.63万t(+10.14%)、出荷量1.28万t(+11.3%)と大きく伸長。9州内では中堅産地ですが、春作の充実や新規就農者の支援策、スマート農業の導入が成果を上げています。南日本における生産の新たな拠点として注目されています。

静岡・長野・福島・青森など:中小産地の減少顕著

静岡(-15.22%)、長野(-14.47%)、福島(-5.882%)、青森(-微減)などでは、収穫量・出荷量ともに減少傾向が目立ちます。主な原因は高齢化、労働力不足、または他作物への転作です。地産地消や学校給食などローカルな需要への対応が求められる1方で、広域流通からの後退傾向も見られます。

宮崎・宮城など:ニッチな出荷で役割を担う

宮崎は出荷量0.902万t(-6.528%)と減少傾向ながら、冬から春先の端境期における重要な産地です。宮城は出荷量0.262万tと小規模ながら前年比+103.1%の急増を記録し、災害復旧や耕作再開の動きが反映されていると推察されます。今後も各地域の特性を活かした時期・用途限定の生産が重要になります。

将来予測と提言

今後の日本のじゃがいも生産は、依然として北海道中心に維持されると見られますが、気候変動による高温障害や干ばつ、収穫機のオペレーター不足など構造的課題は深刻です。1方、南9州や関東など他地域では収穫時期の分散や機械化、スマート農業の活用により、生産効率と供給の安定性を高めることが求められます。

また、消費地に近い都市周辺では、鮮度重視の短距離物流や、加工用・業務用へのシフト、直販などへの多角化も有効な戦略です。地域ごとの強みを生かした持続可能なじゃがいも生産体制の再構築が今後のカギを握るでしょう。

おわりに

じゃがいもは日本の食料安全保障にも関わる基幹野菜のひとつです。地域ごとに異なる課題や強みを踏まえ、生産と流通の最適化を進めていくことが、日本全体の食料安定供給に直結します。特に北海道と南9州・関東の連携による季節リレー供給体制が、将来の安定供給の鍵となるでしょう。

コメント