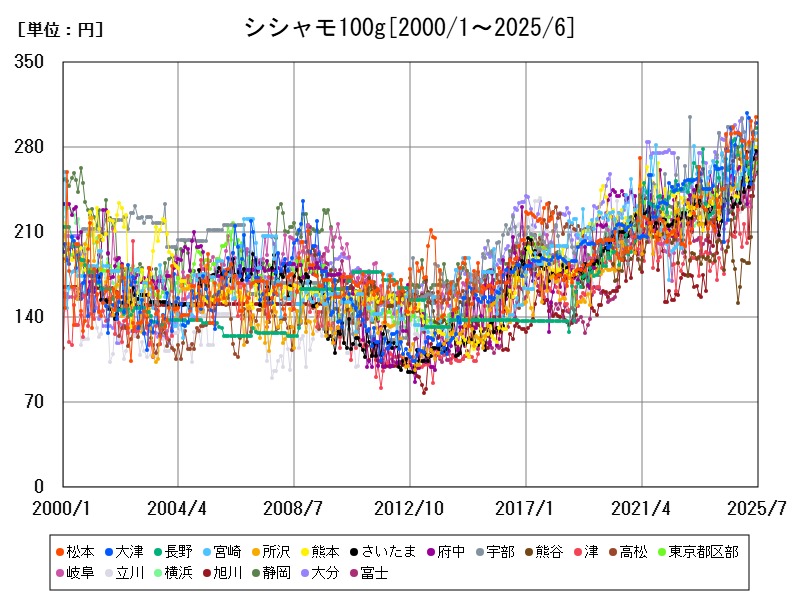

2025年5月のシシャモ100gの平均価格は230.2円で、前年比+5.93%。長野や高松など内陸や地方都市で高値が目立ち、西宮は+25%と急騰。国産本シシャモの希少性や輸入カペリンの価格上昇、円安が影響し、今後も高値傾向が続く見通し。

都市別のシシャモ100gの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 233.6 | +6.97 | |

| 1 | 松本 | 305 | +10.11 |

| 2 | 大津 | 300 | +36.36 |

| 3 | 長野 | 296 | +13.41 |

| 4 | 宮崎 | 292 | +15.42 |

| 5 | 所沢 | 286 | +15.32 |

| 6 | 熊本 | 280 | +21.21 |

| 7 | さいたま | 277 | +16.88 |

| 8 | 府中 | 275 | +14.11 |

| 9 | 宇部 | 274 | -7.744 |

| 10 | 熊谷 | 273 | +37.88 |

| 11 | 津 | 271 | +33.5 |

| 12 | 高松 | 270 | +17.39 |

| 13 | 東京都区部 | 267 | +9.426 |

| 14 | 岐阜 | 267 | +14.1 |

| 15 | 立川 | 265 | +10.88 |

| 16 | 横浜 | 262 | +10.08 |

| 17 | 旭川 | 261 | +15.49 |

| 18 | 静岡 | 260 | +14.04 |

| 19 | 大分 | 259 | -12.79 |

| 20 | 富士 | 258 | +7.5 |

| 21 | 福岡 | 257 | +7.531 |

| 22 | 那覇 | 253 | +37.5 |

| 23 | 山口 | 251 | +16.2 |

| 24 | 豊橋 | 250 | |

| 25 | 北九州 | 247 | +9.292 |

| 26 | 徳島 | 245 | -10.91 |

| 27 | 佐世保 | 245 | +17.22 |

| 28 | 和歌山 | 244 | -3.937 |

| 29 | 仙台 | 244 | +14.02 |

| 30 | 福井 | 242 | +14.15 |

| 31 | 浦安 | 242 | +11.01 |

| 32 | 水戸 | 242 | +10 |

| 33 | 郡山 | 239 | +7.658 |

| 34 | 小山 | 239 | +2.575 |

| 35 | 福山 | 236 | +1.724 |

| 36 | 藤沢 | 233 | |

| 37 | 広島 | 233 | +20.1 |

| 38 | 富山 | 232 | +0.87 |

| 39 | 神戸 | 231 | +12.68 |

| 40 | 新潟 | 231 | +12.68 |

| 41 | 名古屋 | 230 | +8.491 |

| 42 | 伊丹 | 230 | +5.023 |

| 43 | 川崎 | 229 | +0.881 |

| 44 | 川口 | 229 | +7.009 |

| 45 | 松江 | 228 | +5.556 |

| 46 | 京都 | 228 | +2.703 |

| 47 | 金沢 | 225 | +10.84 |

| 48 | 岡山 | 224 | -21.13 |

| 49 | 八王子 | 223 | +8.252 |

| 50 | 西宮 | 222 | +13.27 |

| 51 | 浜松 | 222 | +9.901 |

| 52 | 札幌 | 222 | -0.893 |

| 53 | 千葉 | 222 | +2.778 |

| 54 | 鹿児島 | 221 | +15.1 |

| 55 | 相模原 | 220 | +4.762 |

| 56 | 松阪 | 220 | +11.11 |

| 57 | 佐賀 | 220 | +12.82 |

| 58 | 高知 | 219 | +8.416 |

| 59 | 枚方 | 217 | +6.373 |

| 60 | 長崎 | 215 | +10.26 |

| 61 | 前橋 | 209 | +16.76 |

| 62 | 今治 | 209 | |

| 63 | 鳥取 | 208 | +5.584 |

| 64 | 山形 | 208 | +9.474 |

| 65 | 青森 | 206 | -0.962 |

| 66 | 柏 | 206 | |

| 67 | 大阪 | 204 | +5.155 |

| 68 | 堺 | 203 | -1.456 |

| 69 | 福島 | 202 | -1.463 |

| 70 | 松山 | 201 | -25.28 |

| 71 | 日立 | 200 | |

| 72 | 宇都宮 | 200 | +1.01 |

| 73 | 姫路 | 199 | -3.865 |

| 74 | 奈良 | 197 | +3.141 |

| 75 | 長岡 | 195 | |

| 76 | 秋田 | 193 | +16.97 |

| 77 | 甲府 | 193 | -4.926 |

| 78 | 函館 | 191 | +7.303 |

| 79 | 盛岡 | 177 | +2.312 |

| 80 | 東大阪 | 172 | -22.17 |

| 81 | 八戸 | 151 |

詳細なデータとグラフ

シシャモの小売価格の相場と推移

2025年5月時点におけるシシャモ100gの全国平均小売価格は230.2円。前年同月比では+5.93%と中程度の上昇率ですが、都市によって変動幅に大きな差があります。

とくに高値を示した都市は以下の通りです:

-

長野:293円(+8.52%)

-

大津:292円(+4.66%)

-

高松:290円(+16.94%)

-

松本:287円(-1.37%)

-

大分:284円(-1.73%)

-

所沢:282円(+14.17%)

-

熊本:280円(+14.75%)

-

宇部:277円(変動不明)

-

宮崎:276円(+8.23%)

-

西宮:273円(+25.23%)

これらの都市では、全国平均を50円〜60円上回る水準となっており、特定の地域でシシャモが“高級魚”化している現象も見られます。

都市別の傾向と背景分析

長野・松本(内陸地域)

長野・松本は内陸県であり、冷凍・加工魚に依存する傾向が強いため、輸送コストや冷蔵流通網の影響が価格に反映されやすい。また、高品質・国産志向の消費者が多く、カペリン(カラフトシシャモ)よりも本シシャモが選ばれる場合、さらに価格は高騰する。

高松・所沢・熊本(中規模都市)

これらの都市では近年、総菜需要や健康志向の影響でシシャモの家庭需要が拡大。特に高松や熊本では、+14〜17%の急激な価格上昇が見られ、地元スーパーの仕入れ価格や地域的な販売戦略も要因となっていると考えられます。

西宮(高騰率トップ)

前年比+25.23%と急騰。阪神間の富裕層志向や高品質食品需要の影響が強い地域で、輸入品でもグレードの高い冷凍シシャモが扱われている可能性があります。

これまでの価格推移と直近の高騰要因

過去20年の傾向を振り返ると、シシャモ価格は2000年代前半までは100円台前半〜中盤が主流でしたが、2010年代以降は漁獲量の減少とともに価格が上昇基調に。

最近の高騰には以下の要因が考えられます:

-

国産本シシャモの不漁:北海道太平洋沿岸で獲れる本シシャモは漁獲量が年々減少。

-

カナダ・ノルウェーからの輸入カペリン(カラフトシシャモ)の価格高騰:世界的な魚需要と輸送コスト上昇が背景。

-

円安の影響:輸入原料の調達コストが増し、店頭価格に転嫁。

-

需要増加:家庭内調理用・弁当需要などが重なり、底堅い消費が続く。

シシャモの生産・流通の特徴

国産 vs 輸入の構造

シシャモはもともと北海道の太平洋側(むかわ町など)で獲れる本物のシシャモ(Spirinchus lanceolatus)が源流ですが、市場で出回る9割以上は、カラフトシシャモ(カペリン)という別種の輸入魚です。

-

本シシャモは極めて希少で高価。

-

輸入カペリンは主にノルウェーやカナダから冷凍状態で搬入。

この構造上、国内供給は為替変動や国際情勢に強く左右されやすい特徴を持ちます。

都市別の輸送事情

-

内陸都市や冷蔵網が弱い地域では、保管・輸送コストが価格に反映されやすい。

-

逆に大都市圏に近い物流拠点では、低価格帯のシシャモも供給可能で価格の上昇を抑制しやすい。

今後の見通しと消費者への示唆

今後もシシャモ価格は緩やかに上昇する可能性が高いと考えられます。

-

為替が円安傾向を維持する限り、輸入コストは下がりにくい。

-

国内本シシャモの保護政策やブランド化が進むことで、“高級魚”としての地位が確立される可能性も。

消費者としては、

-

「カペリン」か「本シシャモ」かを意識して購入

-

冷凍品やまとめ買いによる価格抑制策などの対応が求められます。

コメント